青春期被称为人生的"第二次断乳期",在这个特殊成长阶段,高达68%的家庭报告出现亲子沟通障碍(中国家庭教育白皮书,2022),当我们看到曾经活泼开朗的女儿变得沉默寡言,当家庭对话逐渐被"嗯""哦""随便"取代,作为父母需要理解:这不是叛逆的宣言,而是成长的必经之路。

解码青春期沉默的深层密码

现代脑科学研究发现,青春期少女前额叶皮层仍在发育中,情绪脑(杏仁核)却已高度活跃,这种神经发育的不平衡导致她们常常陷入"道理都懂但情绪失控"的困境,美国心理学家丹尼尔·西格尔用"风暴与压力"形容这个阶段的脑神经特征——就像驾驶一辆油门灵敏但刹车失灵的汽车。

心理发展层面,13-16岁少女正处于自我认同建构的关键期,她们像破茧的蝴蝶,既渴望挣脱束缚又恐惧未知世界,一个典型案例:14岁的小雨在日记里写道:"每次想和妈妈说心里话,她总能把话题引向成绩单,仿佛我的喜怒哀乐都不如那几个数字重要。"这种沟通错位折射出代际认知鸿沟:父母关注未来,孩子需要理解当下。

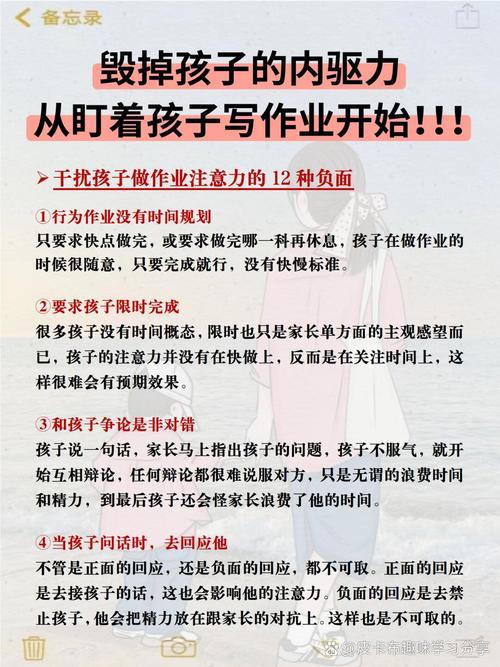

社会环境变迁加剧了沟通障碍,Z世代少女平均每天在社交媒体停留4.2小时(中国青少年网络行为报告,2023),虚拟社交的即时满足与现实沟通的复杂要求形成鲜明对比,当父母还在使用"今天在学校怎么样"的程式化问候时,孩子们早已习惯了短视频平台的情绪直给式交流。

打破沟通僵局的三大黄金法则

建立安全岛式的沟通环境比追问真相更重要,哈佛大学沟通专家威廉·尤里提出"第三空间"理论:在非正式场景(如开车途中、超市购物)展开对话,能降低青少年的心理防御,一位母亲分享成功经验:"我发现女儿在撸猫时最放松,现在我们会边给猫咪梳毛边闲聊,她反而主动说起学校趣事。"

非暴力沟通四步法(观察-感受-需要-请求)在实践中效果显著,对比两种表达方式:"你整天锁在房间里是不是在偷偷玩手机?"(评判式)与"妈妈注意到这周你房间门常关着,是遇到什么困扰了吗?"(观察式),前者引发对抗,后者打开对话可能。

家庭需要建立情感联结的"蓄电池",定期进行"无电子产品日",共同完成烹饪、拼图等需要协作的活动,芝加哥大学研究发现,共同劳动时产生的催产素分泌量是普通聊天的3倍,这种"并肩作战"的体验比面对面说教更能增进理解。

特殊情境的应对策略

当冲突升级时,"暂停技术"比强行沟通更有效,可以设立家庭安全词(如"冰山时刻"),当任何一方说出这个词,大家立即停止对话,各自冷静15分钟,这段时间不是冷战,而是给情绪降温的缓冲期。

处理隐私界限需要智慧,与其突击检查手机,不如制定"数字公民公约":父母承诺不窥探聊天记录,孩子同意在遇到网络欺凌时主动求助,这种契约精神既保护隐私又建立信任,英国剑桥大学的跟踪研究显示,采用数字契约的家庭,孩子主动分享网络见闻的概率提升40%。

当沉默演变为持续抑郁时,要识别危险信号:超过两周的失眠、突然的外貌忽视、自伤痕迹等,这时需要专业介入,但要注意方式,可以说:"妈妈预约了一位很酷的心理咨询师,她工作室有会催眠的猫咪,要不要陪我去看看?"用轻松的方式卸下孩子的心理负担。

教育学家蒙特梭利说过:"青春期的教育是等待的艺术。"在这个充满不确定性的成长阶段,父母要学会从"问题解决者"转型为"情绪容器",那个沉默的少女不是拒绝沟通,而是在用她的方式说:"请再多给我一点时间和空间来整理自己。"当我们放下焦虑,用理解的土壤包裹住青春的荆棘,终会等到心门重新开启的时刻——那时你会发现,门后的世界比想象中更加丰盈美好。