值得关注的校园消费现象 在小学附近的文具店,总能看到成群结队的孩子围在货架前,某个孩子豪气地说"今天我请客";初中班级群里不时出现"代购奶茶,跑腿费3元"的留言;高中生之间流传着"生日必须送三位数礼物"的潜规则,这些现象折射出当代青少年在物质交往中的新特征:主动为同学消费逐渐演变为校园社交的重要方式。

解构消费行为背后的心理密码 当孩子频繁为同伴买单时,家长需要穿透表象,理解深层动因,7-12岁儿童可能出于单纯的分享快乐,如同桌借用了橡皮后的回馈;13-15岁少年往往掺杂着社交焦虑,用物质维系群体认同;16岁以上青少年则可能涉及复杂的情感投资,或是群体压力下的被迫支出,教育心理学家埃里克森指出,学龄期儿童通过物质交换建立"勤奋感",青春期则关乎"同一性"的构建。

分年龄段教育策略指南 针对不同成长阶段,建议采取差异化的引导方式:

低年级(6-10岁): • 建立"分享日"制度,每周固定金额用于集体活动 • 制作"心愿存钱罐",区分个人消费与社交支出 • 通过绘本《小兔子学花钱》理解物品价值

中年级(11-14岁): • 开设家庭财务课堂,解析收支平衡原理 • 设计"社交预算表",学习合理分配零花钱 • 组织跳蚤市场,体验劳动创造价值

高年级(15-18岁): • 引入投资理财概念,建立长期储蓄计划 • 开展模拟商务谈判,培养等价交换意识 • 参与公益筹款,理解财富的社会价值

价值观教育的三个核心维度

-

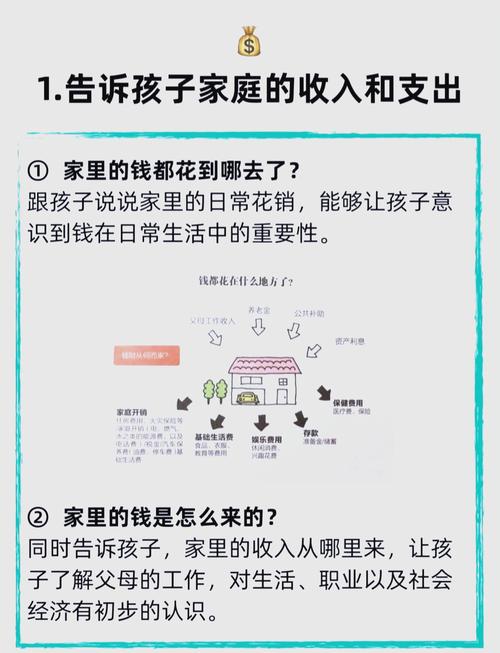

财富认知重构 通过"家庭经济透明化"行动,让孩子参与制定月度开支计划,某上海家庭让初中生管理一周菜金,使其深刻理解"200元在超市和菜场的不同购买力"。

-

情感账户管理 借鉴心理学家盖瑞·查普曼的"爱的五种语言",引导孩子发现非物质的关怀方式,组织"友情存折"活动,记录同学间的精神互动而非物质往来。

-

消费决策训练 设计"消费决策树"工具,设置四重过滤机制:是否必要?能否承担?有无替代方案?是否符合价值观?北京某国际学校将此纳入思辨课程,显著降低冲动消费。

实操工具箱:化解具体情境的智慧 当遭遇以下典型场景时,家长可以这样应对:

场景1:孩子用压岁钱给全班买礼物 应对策略:肯定分享意愿,建议改为手作贺卡;引导计算人均成本,讨论更可持续的方式。

场景2:被迫请客维护人际关系 应对方案:角色扮演练习拒绝技巧,共同制定"礼貌回绝话术清单";分析真朋友的特征。

场景3:攀比性集体消费 破解之道:组织参观制造工厂,了解商品真实价值;开展"极简生活挑战周"。

家校社协同育人机制

-

学校层面:将财经素养纳入校本课程,某杭州初中开设"校园模拟税务系统",学生需为班级活动经费"纳税"。

-

家庭层面:建立"消费复盘会"制度,每周讨论开支得失,某家庭创设"家庭央行",孩子可通过家务赚取利息。

-

社会层面:商业机构开发"青少年消费力评估系统",社区设立"二手物品交换站",培养循环经济意识。

预防教育的五个警戒线

-

警惕"情感勒索":当孩子出现"不给钱就没人玩"的表述时,立即启动心理干预。

-

监控异常支出:设置零花钱异常波动预警机制,单笔超过月额度50%需说明用途。

-

辨别消费性质:区分必要社交支出与炫耀性消费,建立分级审批制度。

-

关注情绪变化:消费行为突然增多可能是心理问题的外显,需专业评估。

-

防范网络诱导:安装青少年消费保护插件,屏蔽诱导性购物广告。

教育的本质是唤醒 当我们看到孩子掏出钱包的瞬间,真正需要关注的不是纸币的厚度,而是行为背后的价值刻度,金钱教育本质上是生命教育,培养的是对资源的敬畏、对关系的认知、对自我的掌控,通过持续引导,帮助孩子建立"财富是为人生目标服务的工具"的认知,使其最终成长为既懂得合理消费,又能够温暖他人的完整个体,这个过程需要教育者的智慧与耐心,更需要整个社会形成健康的消费文化生态,毕竟,教会孩子驾驭金钱,本质上是在培养他们驾驭人生的能力。