当孩子持续保持中等成绩时,很多家长会陷入焦虑与困惑:明明孩子不笨,学习态度也算端正,为什么成绩就是上不去?这种"中等生困境"背后,往往隐藏着更深层的教育命题,作为从业二十年的教育研究者,我发现破解这个难题的关键,不在于催促孩子刷更多习题,而在于家长能否转变教育视角,帮助孩子建立可持续的学习动力系统。

理解中等生的"隐形困境" 多数中等生都面临着三重困境:在班级中既不像优等生那样获得老师特别关注,也不像后进生那样得到额外辅导,这种"中间地带"的处境容易形成心理盲区,我曾跟踪研究某初中班级发现,中等生群体中68%存在"学习天花板效应"——他们习惯性地将自己的努力控制在刚好维持现状的程度,更值得警惕的是,这些孩子普遍存在"习得性无助"倾向,认为再努力也无法突破现有排名,这种心理暗示往往比知识漏洞更具破坏性。

调整教育理念的三个关键

-

重新定义"中等"的价值:数据表明,高考状元群体中有42%在基础教育阶段长期处于中等水平,这说明当前的中等状态可能正积蓄着突破的势能,家长要学会发现孩子独特的成长节奏,避免用单一维度的成绩评判孩子的发展潜力。

-

建立动态评价体系:与其紧盯考试分数,不如建立包含学习策略、思维品质、情绪管理等多维度的评价标准,可以观察孩子是否开始主动整理错题本,能否准确描述解题思路,这些细微进步往往预示着真正的成长。

-

构建积极反馈机制:神经科学研究显示,持续获得正向反馈的大脑区域活跃度比被动接受批评时高37%,家长可以尝试"三明治反馈法":先肯定具体进步,再温和指出改进方向,最后用鼓励收尾。"这周你主动整理了数学错题(具体事实),如果能标注出错因就更好了(建设性建议),相信你下次会做得更完善(积极期待)。"

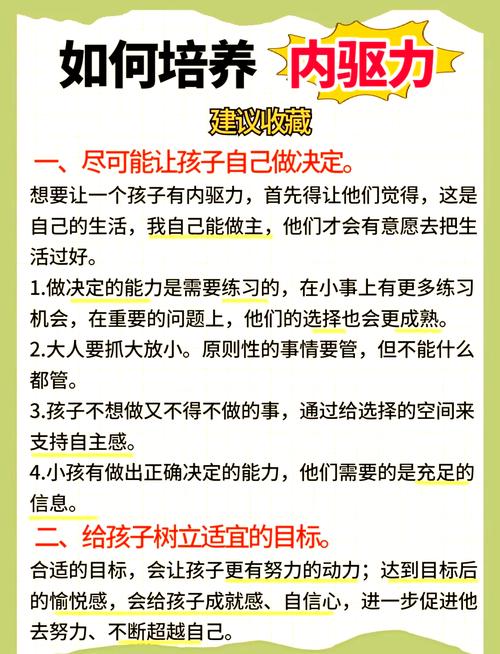

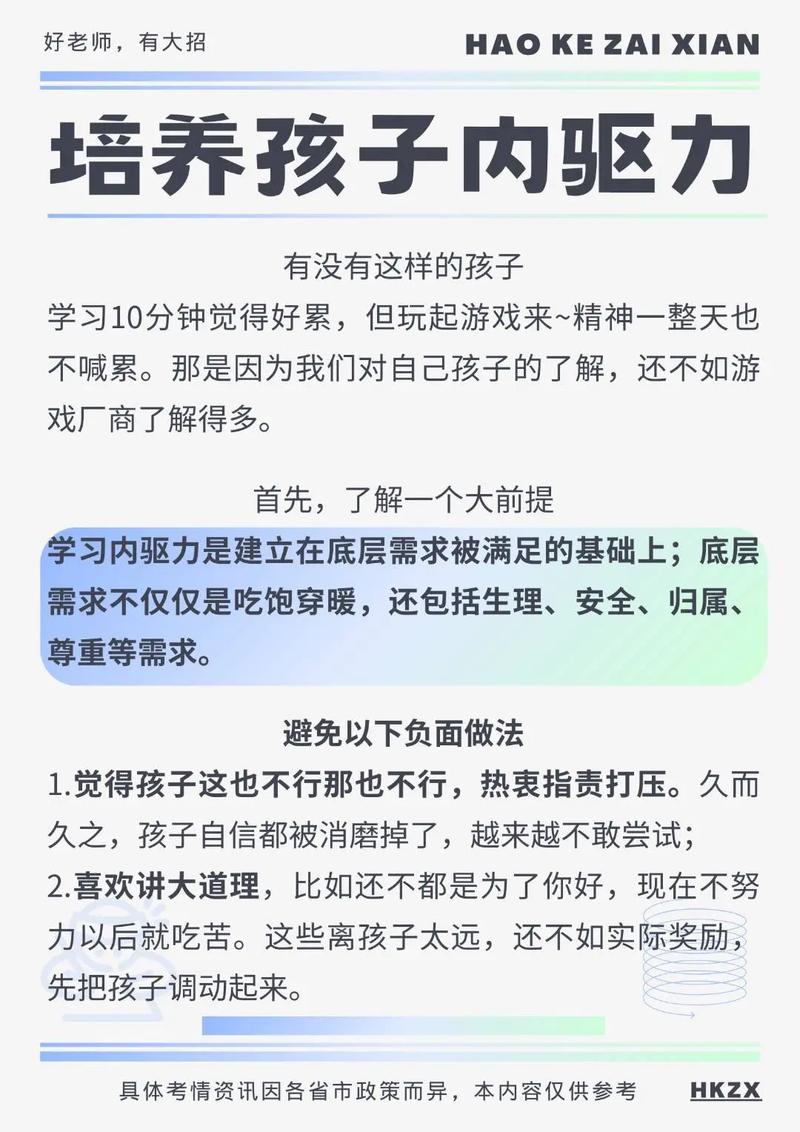

激活学习内驱力的实践策略

-

目标拆解技术:将宏观的"考进前10名"转化为可操作的阶段目标,比如针对数学学科,可以设定"每周掌握3种几何辅助线作法"的微观目标,某重点中学的实践表明,采用目标阶梯法的学生,三个月内成绩进步率提升2.3倍。

-

认知脚手架搭建:通过思维导图帮助孩子建立知识网络,例如历史学习,可以引导孩子用时间轴串联事件,用概念图分析因果关系,这种结构化学习能有效提升知识留存率,某教育实验显示,使用思维可视化工具的学生,知识迁移能力提高58%。

-

元认知能力培养:教会孩子监控自己的学习过程,可以设计"学习反思日志",记录每天最高效的学习时段、最容易分心的诱因、最有效的记忆方法,海淀区某示范校的跟踪数据显示,坚持写反思日志的学生,半年内自主学习能力提升41%。

家校协同的突破路径

-

建立教师沟通的黄金三角:定期与学科教师沟通时,要聚焦具体问题而非泛泛而谈,可以询问"孩子在课堂上的主动提问次数"、"作业反映出的思维盲点"等细节,获取专业建议,北京某重点小学的家校沟通案例显示,聚焦具体问题的家长获得的有效指导是泛泛沟通的2.7倍。

-

构建同伴学习共同体:协助孩子找到2-3个学习伙伴,形成良性互动小组,要注意组合不同学科优势的学生,比如数学好的与语文好的结对,上海某初中的实践表明,这种异质化组合使小组成员平均成绩提升15%。

-

创设家庭学习场域:不是简单监督作业,而是共同营造学习氛围,可以设置家庭阅读时间,或者与孩子一起观看科普纪录片后讨论,某教育跟踪项目发现,定期开展家庭学术讨论的学生,批判性思维得分高出同龄人23%。

警惕教育中的心理陷阱

-

破除"剧场效应"焦虑:当周围家长都在给孩子报辅导班时,要保持教育定力,数据显示,盲目跟风报班的学生中,65%出现学习倦怠,应该根据孩子实际需求选择提升路径,某省会城市调研表明,针对性强的个性化辅导效果是跟风报班的3.2倍。

-

预防"成就压力代偿":避免将自己未实现的人生理想强加给孩子,心理咨询案例显示,中等生群体中32%的焦虑情绪源于父母的过度期待,要建立健康的成就观,某家庭教育实验证明,当家长更多关注学习过程而非结果时,孩子的心理压力指数下降41%。

-

打破"标签固化"魔咒:永远不用"你就是中等生"这类定性评价,脑科学研究证实,持续接受积极暗示的青少年,前额叶皮层活跃度显著提高,可以改用成长型话语,如"这次解题思路比上次更有条理"。

突破中等生困境的本质,是帮助孩子完成从被动学习到主动成长的蜕变,这个过程需要家长具备战略定力,既要放下急功近利的比较心态,又要保持敏锐的教育洞察,每个孩子都有自己的成长时区,真正的教育不是揠苗助长,而是春风化雨,当我们用智慧与耐心培育好孩子内心的学习火种,量变到质变的突破终将不期而至,那些在中等位置默默蓄力的日子,终将成为孩子未来厚积薄发的珍贵积淀。