现象背后的教育困局 在北京市某重点小学的公开课上,五年级学生小宇又一次在数学课上垂下了脑袋,班主任李老师无奈地发现,这已经是本周第三次需要轻拍肩膀唤醒他,这个场景正悄然成为中国基础教育阶段的普遍现象,根据教育部2022年发布的《全国中小学生课堂行为调研报告》,超过37%的教师反馈班级存在"课堂瞌睡族",且发生率随年级升高呈指数级增长。

生理因素的蝴蝶效应

-

睡眠剥夺的恶性循环 上海儿童医学中心2023年的研究显示,我国6-12岁儿童平均睡眠时长比国际标准少1.5小时,某重点中学初二年级的作息表显示:早晨6:30起床,晚自习至21:00结束,作业完成平均耗时2.5小时,这种超负荷运转直接导致昼夜节律紊乱,皮质醇分泌异常。

-

营养失衡的隐形推手 某省会城市疾控中心的抽样调查表明,42%的中小学生存在早餐营养结构失衡问题,高糖饮食引发的血糖波动、铁元素缺乏导致的供氧不足,都在悄悄侵蚀着学生的课堂专注力,典型案例中的小美,长期用含糖饮料代替饮用水,上午第二节课必然出现"断电"现象。

心理机制的复杂博弈

-

学习动力的消解过程 教育心理学专家王教授团队追踪研究发现,在持续瞌睡的学生群体中,68%存在明显的"习得性无助",当知识难度超出最近发展区,学生的大脑会启动保护机制,通过睡眠逃避认知超载,这种心理防御机制的建立,往往始于某个未被及时解决的知识盲点。

-

情绪压力的具身化表达 某心理咨询机构对500名初中生的调研显示,课堂嗜睡与焦虑水平呈显著正相关,当学生面对家庭期待、同伴竞争等多重压力时,睡眠可能异化为情绪调节的替代策略,典型个案中的小杰,每逢数学考试前一周,就会在课堂上出现异常嗜睡反应。

教学现场的生态失衡

-

课堂节奏的时空错配 北师大教育研究所的课堂观察数据显示,传统讲授式课堂的注意力维持曲线在15分钟后急剧下滑,某重点高中物理课的实验表明,将45分钟课时拆分为"20+15+10"的模块化设计后,学生困倦发生率下降53%,这说明教学节奏的科学设计直接影响神经兴奋度。

-

环境刺激的阈限突破 广州某区教育局的对照实验揭示,照度低于300勒克斯的教室,学生瞌睡概率提高40%;二氧化碳浓度超过1500ppm时,认知效率下降30%,这些看似细微的环境因素,正在编织一张困住学生注意力的无形之网。

家庭教育的双刃剑效应

-

电子产品的睡眠剥夺 中国青少年研究中心2023年的调查指出,62%的小学生睡前使用电子设备超1小时,电子屏幕的蓝光辐射抑制褪黑素分泌,打乱睡眠周期,典型案例中的小涛,因长期熬夜玩手机游戏,形成"夜间亢奋-白天萎靡"的恶性循环。

-

教养方式的代际传递 某家庭教育研究所的跟踪研究发现,专制型教养方式下成长的孩子,课堂嗜睡发生率是民主型家庭的2.3倍,过度控制导致的心理耗竭,往往以生理性困倦的形式在课堂爆发,这种代际传递的教养创伤,正在制造新型学习障碍。

教育破局的多元路径

-

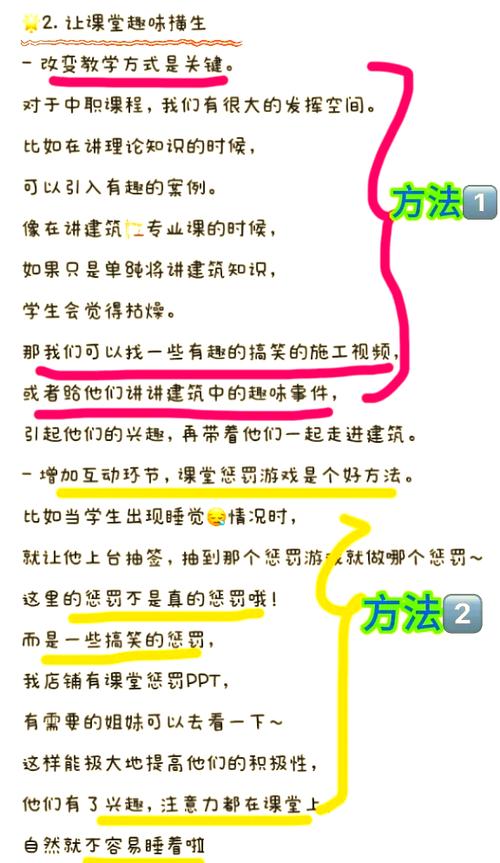

学校层面的系统重构 (1) 推行"睡眠友好课表":参考深圳某实验学校的成功经验,将核心课程安排在认知黄金时段(上午9-11点),设置15分钟微课模块。 (2) 构建动态评估体系:如杭州某初中引入可穿戴设备监测学生生理指标,实现教学策略的实时调整。

-

家庭教育的范式转型 (1) 建立"睡眠守护契约":参考北京某家庭教育工作坊的方案,制定全家遵守的电子设备使用公约。 (2) 实施"营养干预计划":联合营养师设计学生专属餐单,重点补充B族维生素和Omega-3脂肪酸。

-

学生主体的唤醒工程 (1) 开展"生物钟管理"主题PBL项目:让学生自主研究睡眠科学,绘制个性化作息图谱。 (2) 创建"课堂能量站":在教室设置站立学习区、提供健康零食补给,允许动态学习姿势。

教育本质的回归之路 当我们凝视课堂上一张张昏睡的小脸,看到的不仅是生理的困倦,更是整个教育生态系统发出的预警信号,破解这个困局需要教育者超越简单的纪律约束,转而构建支持性学习环境,从调整教室灯光色温到重新设计教学节奏,从改善家庭教养方式到培养自主管理能力,每个环节都需要教育共同体的协同创新。

在深圳某实验小学的"清醒教室"实验项目中,通过综合干预,三个月内课堂清醒率提升至92%,这个成功案例证明,当教育回归"人本"本质,当学习过程真正尊重儿童发展规律,课堂上的瞌睡现象终将转化为教育改革的契机,这不仅是提升学业质量的必由之路,更是守护童年生态的教育责任。