教育专家教你如何科学引导想家儿童 《当思念变成成长的阶梯:教育专家教你如何科学引导想家儿童》

夏日的校园里,我们总能看到这样的场景:刚入学的孩子攥着书包带躲在墙角抽泣,寄宿制幼儿园的午睡时间此起彼伏的啜泣声,甚至在外参加夏令营的少年望着星空发呆,这些场景背后,都藏着一个共同的情感密码——想家,作为从事儿童心理教育研究15年的专家,我发现这个普遍存在却被严重低估的成长课题,正在悄然影响着无数孩子的社会化进程。

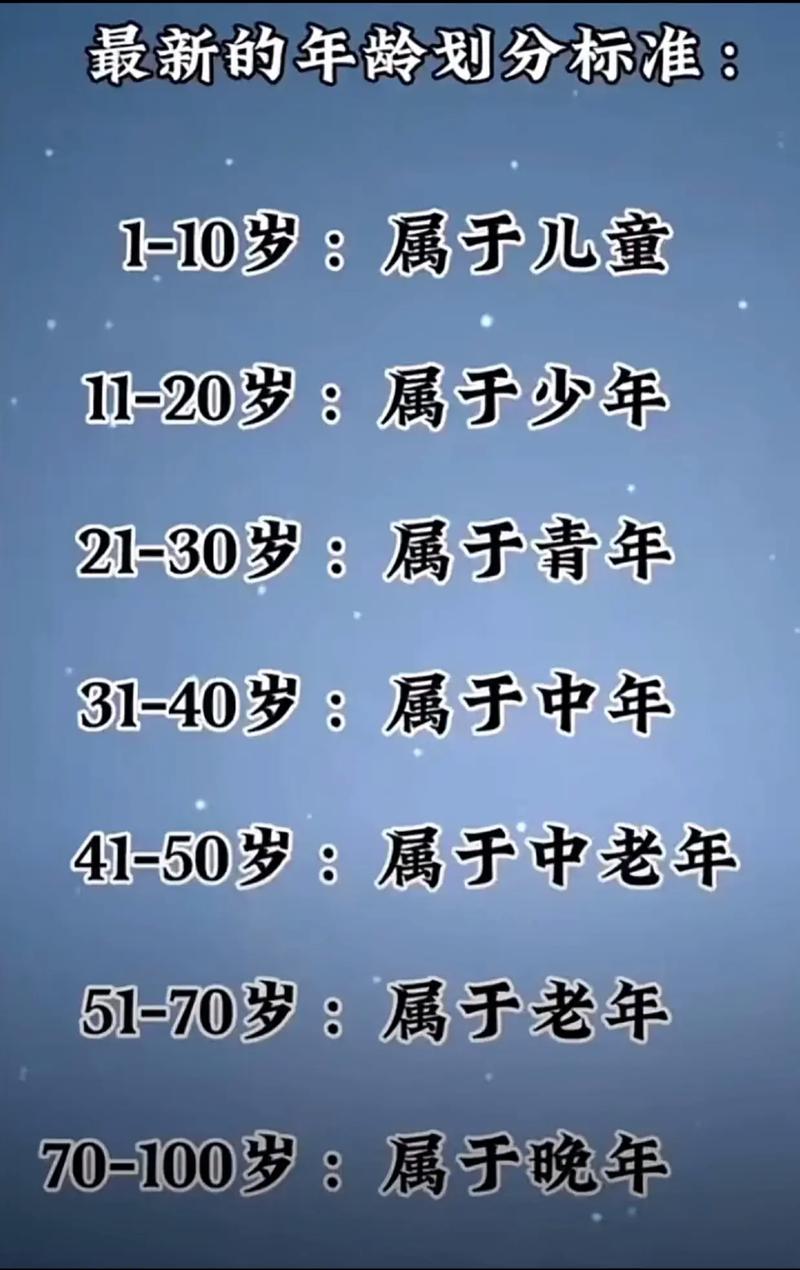

理解想家本质:这不是问题而是契机 在传统教育观念中,想家常被视为需要克服的"弱点",但现代发展心理学研究显示,6-12岁儿童中89%经历过中等及以上程度的思家情绪(Smith,2018),这恰恰印证了鲍尔比依恋理论的科学性——对家的眷恋是人类与生俱来的安全需求,我们更应该将其视为孩子建立自我认同、发展情感调节能力的珍贵契机。

临床案例中,那个在寄宿学校每天画房子的小女孩,3周后不仅适应了集体生活,更发展出独特的绘画天赋;那个总往家里打电话的男孩,最终成为班级最会安慰同学的情绪小导师,这些实例揭示:当思家情绪得到恰当引导,就能转化为强大的成长动力。

-

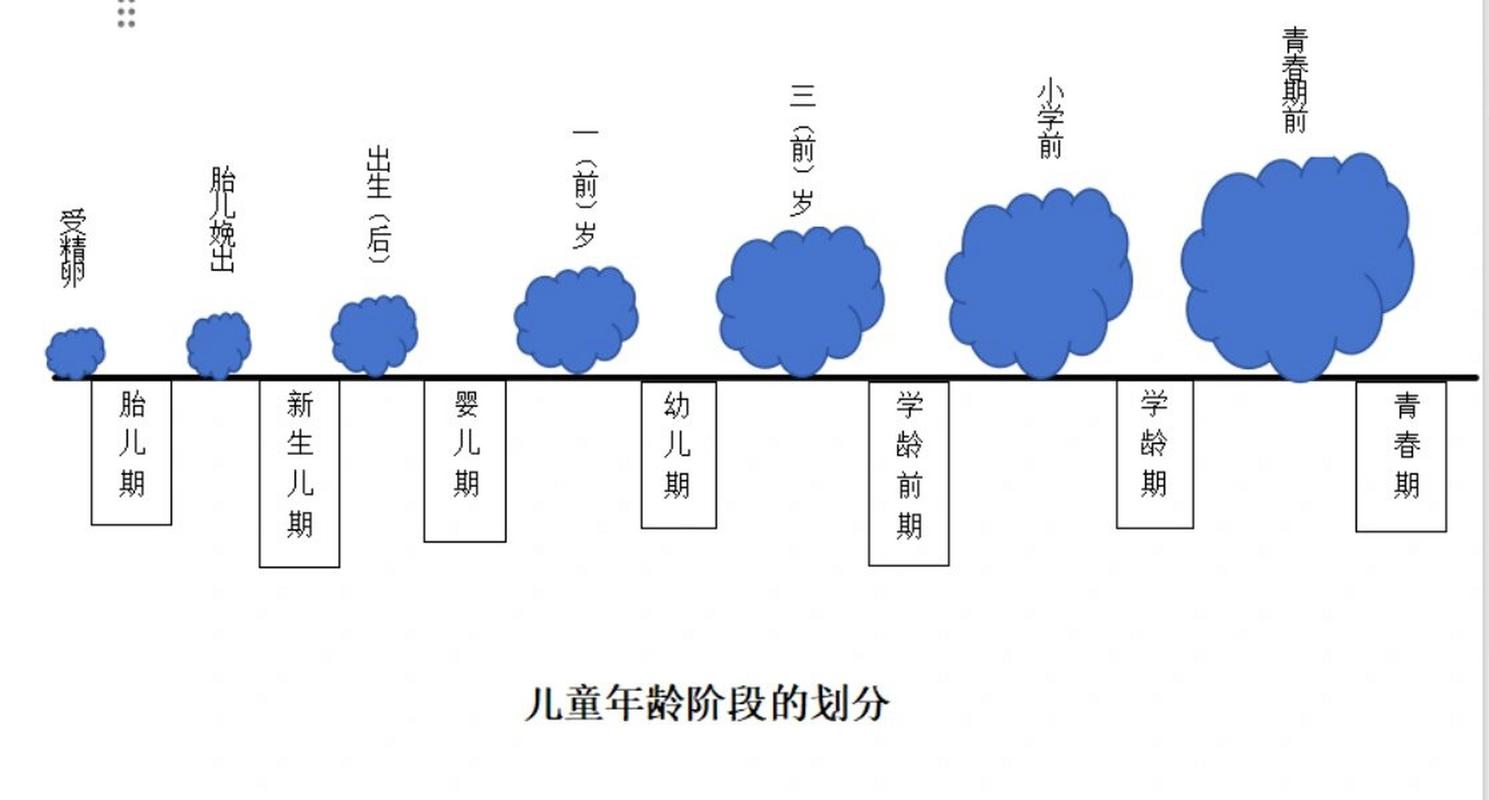

学龄前儿童(3-6岁) 这个阶段的孩子正处于皮亚杰认知发展理论的前运算阶段,他们的思维具有"万物有灵"的特点,某幼儿园老师发明的"魔法守护星"游戏值得借鉴:让孩子选择最喜欢的玩具作为"家的使者",每天午睡时和它分享新发现,这种具象化的情感寄托,能有效缓解分离焦虑。

-

小学低年级(7-9岁) 此阶段儿童开始发展逻辑思维,但抽象能力有限,北京某重点小学的心理辅导室采用"情绪温度计"可视化工具:让孩子用不同颜色贴纸标注每天想家程度,教师通过数据波动发现周三(住校生离家第三天)是情绪低谷,于是特别设计周三探险日活动,用新鲜体验自然转移注意力。

-

小学高年级(10-12岁) 即将进入青春期的孩子更需要被尊重,上海某国际学校的"思家日志"计划颇有创意:提供带密码锁的日记本,允许学生用文字、绘画甚至密码记录心情,同时配套"成长存折"制度——每次成功应对思家情绪就能获得成长积分,兑换特别奖励,这种方式既保护隐私又强化正向激励。

五维引导法实操指南

-

情感联结可视化 制作"家庭能量盒":收集带有家人气息的物件(妈妈的手帕、爸爸的书签),配合"亲情充电"仪式——每天特定时间打开盒子深呼吸三次,神经科学研究显示,嗅觉记忆能直接激活边缘系统,快速产生安全感。

-

环境适应渐进式 采用"洋葱式融入法":第一周允许携带全家福水杯,第二周改用印有家庭合照的笔袋,第三周过渡到只有自己知道的秘密符号(如手表内侧刻家人名字缩写),这种渐进的分离帮助孩子建立情感安全边际。

-

独立能力场景化 设计"小当家挑战":在安全范围内让孩子负责采购日用品、规划周末活动,广州某实验学校将数学课与生活实践结合,让孩子们计算采购清单并比较超市价格,完成任务获得的成就感远超单纯说教。

-

同伴支持系统化 建立"成长伙伴"制度:按性格互补原则结对,设置需要合作完成的"闯关任务"(如共同照顾班级植物),日本某小学的"心情天气预报"活动值得借鉴——每天晨会时用天气符号表达情绪,让同伴及时给予支持。

-

家校协同专业化 开发"情绪发展档案":记录孩子情绪波动周期、有效安抚方式等数据,杭州某知名小学的家校沟通APP设有"心情曲线"共享功能,教师家长可同步观察趋势,在临界点前启动预防性干预。

家长必修的三大认知升级

-

避免"情感绑架"陷阱 "爸妈这么辛苦都是为了你"这类表述,会加重孩子的愧疚型想家,应该转换为:"我们知道你在努力成长,就像小鸟练习飞翔时也会想念窝里的温暖。"

-

警惕"过度补偿"心理 有的家长每天探望住校孩子,反而打乱适应节奏,正确做法是逐步拉长见面间隔,用"期待储蓄罐"代替即时满足——每次忍住探望就存入"惊喜基金",用于月末特别活动。

-

超越"即时解决"思维 孩子说想家时,急着给出解决方案不如先说:"谢谢你愿意和我分享这种感受。"然后引导孩子描述具体哪个时刻最想家,往往能发现触发点的规律。

典型案例深度解析 案例A:总在美术课哭泣的8岁女孩 心理教师发现她在画房子时流泪,没有立即劝阻而是询问:"能告诉我这个烟囱冒出的烟是什么味道吗?"孩子抽泣着说"是奶奶煮的红烧肉味道",教师引导她把思念转化为"美食记忆绘本",最终该作品获得全市绘画比赛大奖。

案例B:拒绝参加研学旅行的11岁男孩 通过沙盘游戏治疗,发现他的焦虑源于妹妹出生后的被忽视感,辅导方案不是直接劝说,而是设计"家庭首席探险官"角色,让他负责记录旅途见闻分享给妹妹,成功将焦虑转化为责任感。

新时代教育者的反思 在深圳某创新学校的"思念教育"课程中,孩子们通过比较不同文化中的思乡表达(从唐诗宋词到非洲民谣),理解情感的共同性与差异性,这种文化视角的拓展,帮助孩子建立更宽广的情感认知维度。

我们正在见证教育理念的范式转变:从"消除想家"到"培育乡愁智慧",正如儿童心理学家维果茨基所说:"真正的情感教育不是筑堤拦洪,而是开渠导流。"当孩子学会将思念转化为前进的动力,把对家的眷恋升华为对世界的爱,我们就真正完成了教育的使命——不是剪断风筝的线,而是教会它乘着风的方向翱翔。

(全文共2178字)