初二,这个被无数教育者称为“关键期”的成长阶段,承载着少年们身心的剧变与学业的分化,当“初二可以转学校吗?”这个问题在家长心中升起,答案绝非简单的“可以”或“不可以”,它更像一道复杂的成长方程式,需要我们用爱与理性共同求解。

转学之“能”:制度层面的现实考量

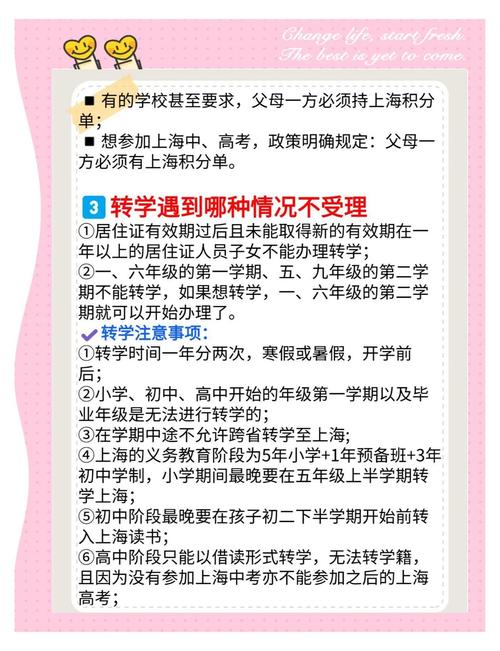

从政策法规层面看,我国《义务教育法》保障了适龄儿童、少年接受义务教育的权利,初二学生转学在制度上具备可行性,需遵循属地教育行政部门的具体规定,办理学籍转移手续,关键点在于:

- 程序合规性: 需提供正当理由(如户籍迁移、家庭搬迁等),目标学校有接收能力与学位。

- 学籍流转: 需原学校、接收学校及双方教育主管部门协同完成学籍转接,保障学习连续性。

- 政策差异性: 不同地区、不同学校(尤其民办校或特定学区)的具体接收政策存在差异,需提前详尽咨询。

政策允许只是起点,更深层的考量在于:这一改变是否真正契合孩子当下的身心发展需求与长远成长目标?

初二之“重”:转学决策的特殊语境

初二之所以成为“敏感期”,源于其独特的成长坐标:

- 身心风暴期: 青春期生理发育迅猛,心理上追求独立与认同感交织,情绪波动显著,稳定、熟悉的环境是重要的安全锚点。

- 学业分水岭: 学科难度陡增(如物理新开、数学几何深化、语文阅读分析要求提高),知识体系更强调逻辑与抽象思维,学习习惯、方法在此阶段趋于固化,学习压力显著增大。

- 社交关键期: 同伴关系成为影响自我认知与情绪的核心因素,既渴望深度友谊又敏感于同伴评价,原有朋友圈的建立耗费了大量情感投入,某省会城市一项针对初中生的追踪研究显示,初二阶段同伴关系满意度与学生的整体幸福感、学业投入度呈显著正相关。

- 身份认同构建: 开始深入思考“我是谁”、“我属于哪里”,对学校文化、师生关系、自我定位的认同感逐渐形成。

在这个动荡的成长期,环境的剧烈变动——离开熟悉的老师同学、适应新规则、重建社交网络——其挑战远非小学或高一阶段可比,一位资深班主任曾感慨:“许多初二孩子表面叛逆,内心却像惊弓之鸟,环境的突然切换,有时足以击穿他们辛苦建立的脆弱自信。”

转学之“忧”:潜在挑战不容忽视

- 学业衔接的断层风险: 不同学校教学进度、难度、侧重点、教材版本(尤其地方课程或校本教材)可能存在差异,数学刚学完平行四边形判定定理,新学校已进入菱形章节;英语词汇量要求或写作训练模式不同,某地教育局内部调研曾发现,转入重点中学的初二学生中,超过40%在首个学期遭遇物理或数学成绩的显著滑坡。

- 社交融入的漫长征途: 青春期小团体往往已形成,新学生需付出巨大努力才能打破壁垒,适应新环境中的社交规则、幽默方式、流行文化需要时间,孤独感、被排斥感是常见初期体验,内向或敏感的孩子尤其艰难。

- 心理适应的巨大消耗: 同时应对学业压力、社交压力、环境陌生感,极易引发焦虑、挫败,甚至自我怀疑,原有支持系统(熟悉的老师、知心朋友)的突然抽离,可能放大负面情绪。

- 非学业因素的隐性影响: 新学校更远的通勤距离、不同的作息制度、食堂口味、甚至教室采光,都可能成为压垮骆驼的稻草,一位母亲曾懊悔道:“原以为转学只为更好师资,却忽略了孩子每天需多花一小时在路上,长期疲惫彻底拖垮了学习效率。”

转学之“机”:何时值得放手一搏?

并非所有转学都意味着风险,在特定情境下,它可能是破局的关键:

- 逃离严重不利环境: 孩子长期遭受校园霸凌,身心健康严重受损,学校干预无效;或师生关系极度恶化,已实质阻碍学习发展。

- 匹配特殊发展需求: 孩子有突出的艺术、体育等特长,目标学校能提供专业训练平台和升学通道;或孩子学习天赋极高/困难,原校无法提供相应资优教育或有效支持。

- 重大且稳定的家庭变动: 举家搬迁至新城市,长期定居已成定局。

- 孩子强烈的内在动机: 孩子自身对新环境(如特色课程、教育理念)有清晰认知和强烈向往,心智较成熟,具备较强的适应力与主动性,一位成功转学的学生分享:“我渴望参加机器人竞赛,新校有顶尖实验室和教练,这份热情支撑我熬过了最初三个月的艰难适应期。”

审慎决策的“指南针”:行动框架

若转学成为必要选项,请遵循以下路径,最大限度规避风险、把握机遇:

-

深度对话,倾听孩子心声: 这是最核心的一步,不是简单告知,而是共同探讨:真实想法是什么?担忧哪些方面?期待获得什么?尊重其感受,避免家长单方面决定,若孩子强烈抵触,需极其慎重。

-

全面调研,穿透光环看实质:

- 学业匹配度: 索取目标校课程大纲、进度表、主要教材、考试试卷样本,重点对比数学、物理、英语等关键学科当前进度与难度,咨询该校同年级学生或家长的真实体验。

- 校风与文化: 实地走访,观察师生互动、课间氛围、校园环境,了解其管理风格是严格军事化还是相对自主?是否重视社团活动?整体竞争压力如何?是否与孩子性格相容?

- 具体支持: 明确新校为转学生提供哪些衔接支持(如导师制、过渡课程、学习小组)?心理辅导资源是否充足?

-

客观评估孩子“适应力”韧性:

- 过往经历: 孩子以往面对新环境(如升学、换班、参加陌生夏令营)表现如何?是快速融入还是长期不适?

- 性格特质: 是否具备较强的情绪调节能力、主动沟通意愿、抗挫折韧性?社交主动性如何?

- 学业基础: 当前学业是否稳定?是否具备较强的自主学习能力和查漏补缺意识?这是应对可能的学业断层的核心资本。

-

周密规划,铺设“软着陆”轨道:

- 暑期衔接: 如确定转学,利用暑假进行关键学科(尤其是进度差异大的)的预习或查漏补缺,减轻开学压力。

- 心理建设: 坦诚沟通可能遇到的困难(如孤独期、学业挑战),讨论应对策略,强调家庭支持永不缺席。

- 建立新连接: 如可能,提前认识新校的老师或即将同班的同学,参加新校的开放日活动。

- 持续关注: 转学后密切观察孩子情绪、社交、学业状态,保持与班主任的畅通沟通,前三个月是关键期,需给予更多陪伴与疏导。

教育的真谛在于“扎根”而非“位移”

“初二可以转学吗?”这一问题背后,折射的是我们对孩子成长环境的无限关切与焦虑,制度的允许只是起点,真正的答案深埋于对每个独特生命个体需求的深刻理解与细致权衡。

教育之根本,在于为孩子提供一个能使其潜能得以舒展、心灵得以安顿的成长空间,真正关键的环境要素,是那些能够提供稳定情感支持、激发内在动力、尊重个体差异的土壤——无论它位于哪一所学校。

若当前环境已严重阻碍生命成长,转学便是必要的突围;若只为追逐虚名或回避暂时挑战,则可能得不偿失,在初二这个充满张力的成长隘口,每一次环境的切换都牵动全局,决策之权,当在深思熟虑后握于爱与理性交融之手,毕竟,最珍贵的教育资源,始终是孩子内心那颗被理解、被支持、被信任而日益坚韧的心。