深夜的电话里,王女士的声音带着哭腔:“老师,我儿子高一第一次月考……全班倒数第一!卷子被我撕了,他把自己锁在房间不出来,我该怎么办?”电话这头,我仿佛看见一张被揉皱的成绩单,一个蜷缩在门后的少年,和一位被焦虑吞噬的母亲——这场景,是无数家庭在成绩风暴中的真实缩影。

当“倒数第一”成为刺眼标签,它真的是孩子学业生涯的终点判决吗?还是命运在沉默中递来一把重塑自我的钥匙?

风暴中心:当“倒数第一”成为家庭地震的震源

“倒数第一”带来的冲击远超普通低分,孩子可能陷入自我价值感的全面崩塌:“我完了”、“我是废物”、“再怎么努力都没用”,父母的恐慌与失望往往如潮水般涌来——撕毁试卷的愤怒、喋喋不休的指责、或是令人窒息的沉默,都在无形中加重孩子的心理负担,更棘手的是,一些孩子会启动心理防御机制:用“我根本不在乎”、“高中文凭没用”等叛逆言语来掩饰内心的挫败与羞耻,甚至自暴自弃,彻底放弃挣扎。

考分如体温计,仅能标示热度,却无法揭示病灶所在。 孩子滑落至谷底,背后往往是多种因素交织的暗流:

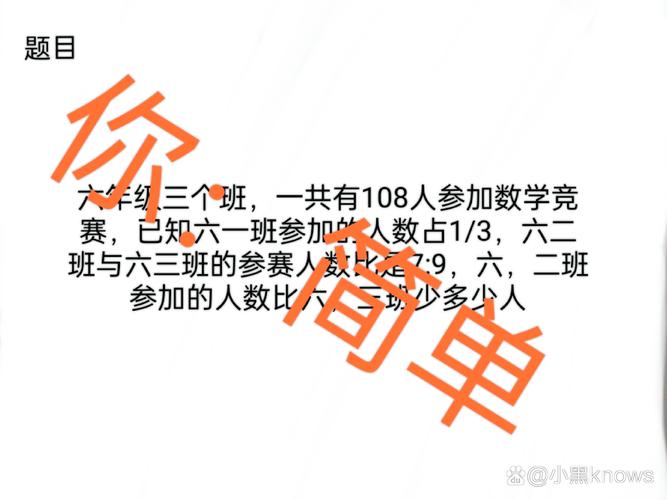

- 学习根基的“塌陷区”: 初高中知识存在巨大断层,初中靠记忆能过关的内容,高中陡然要求深刻的理解与复杂的思维链条,若初中基础留有大量“夹生饭”,尤其是数学、物理等理科的逻辑链条出现关键断裂,高中课堂无异于听天书,英语词汇贫瘠、语文阅读能力薄弱同样是致命伤。

- 学习策略的“迷航”: 许多孩子困在无效努力的循环中:笔记工整却从不消化,刷题无数却从不归纳错题,熬夜苦读却不懂时间管理,他们误将“耗尽体力”等同于“深度学习”,结果身心俱疲,成绩依然惨淡,一位高二男生曾沮丧地对我说:“老师,我每天只睡5小时,题做了几大本,为什么还是倒数?”翻开他的练习册,满是重复性错误而无反思痕迹。

- 心理能量的“枯竭”: 高中高压环境本身即是挑战,长期成绩不佳的孩子极易陷入“习得性无助”,内心认定“再努力也注定失败”,青春期特有的敏感、同伴压力、家庭过高的期望或冷漠忽视,都在持续消耗他们宝贵的学习能量,焦虑、抑郁等情绪问题更会如浓雾般笼罩,使学习寸步难行。

- 环境支持的“错位”: 家庭环境是土壤,过度控制或完全放任、只问结果不关心过程、夫妻关系紧张制造压抑氛围……都可能成为孩子成长的无形障碍,学校班级氛围、师生关系质量、同伴压力同样深刻影响学习状态,一位学生曾坦言:“在原来班,我觉得老师看不起我,同学也笑话我,一上课就想逃。”

破局之道:从谷底生发的韧性成长

将“倒数第一”的危机转化为重塑的契机,需要系统、理性且充满温度的应对:

-

家长:稳定自身,成为安全港湾

- 冷静是首要能力: 暂停指责与抱怨,深呼吸,告诉自己:这只是漫长旅程中的一个数据点,远非最终判决,愤怒发泄只会将孩子推远。

- 沟通的“四不”原则: 选择双方情绪平稳时,用“我观察到……我有些担心……我们一起想想办法?”的句式开启对话,做到“不质问、不贬低、不翻旧账、不比较他人”,核心是传递:“成绩很重要,但你这个人更重要,无论怎样,我们共同面对。” 父母的理解是孩子爬出深渊的第一根绳索。

- 重建信任与价值感: 刻意寻找孩子成绩之外的闪光点并真诚表达欣赏:一次家务的细心、对朋友的仗义、坚持的某项爱好……让其明白价值不系于单一分数,明确表达无条件的爱与支持:“考第几,你都是我们的孩子。”

-

携手孩子:诊断归因,共绘路线图

- 精准定位“病灶”: 与孩子一起冷静分析各科试卷,是基础概念不清?解题方法错误?审题失误?时间分配不当?还是根本未理解题意?详细记录错题类型与原因,这是制定对策的基石,善用老师资源,请求科任老师提供专业分析视角。

- 设定“跳一跳够得着”的目标: 从倒数第一到班级中游是巨大飞跃,易生挫败,拆解目标:如“下次月考数学消灭XX类型的计算错误”、“英语每天额外掌握10个核心词汇”,短期、具体、可达成的“小胜”能有效积累信心。

- 制定个性化学习策略:

- 优先“补洞”: 集中火力攻克最薄弱、最影响后续学习的基础章节(如数学的函数基础、物理的力学分析)。

- 深度重于广度: 改变低效刷题,引导孩子精研典型例题,深挖解题思路,建立错题本并周期性重做,从“做过”走向“真正掌握”。

- 善用“学习区”理论: 鼓励孩子清晰识别“舒适区”(完全掌握)、“学习区”(需努力攻克)、“恐慌区”(完全无法理解),将主要精力投入“学习区”的高效突破。

- 时间与精力管理: 制定切实可行的日/周计划,平衡学习、休息与运动,保证充足睡眠,效率远胜于耗时间的“伪勤奋”。

-

构建支持系统:善用资源,形成合力

- 借力学校与老师: 主动、真诚地与班主任、科任老师沟通,表达改变的意愿与具体计划,寻求建议与课堂关注,老师的一句鼓励或一次针对性提问,对孩子都可能是莫大激励。

- 评估专业支持的必要性: 若自学困难重重,考虑针对性强的家教或小班辅导(优先补差而非培优),若观察到持续情绪低落、失眠、厌学等信号,务必寻求专业心理咨询。

- 营造良好家庭生态: 优化物理环境(安静学习角),更要优化心理环境:减少家庭纷争,父母做好情绪管理,用身教代替言传(如家中保持适度阅读氛围),合理调整期望值,关注过程努力与微小进步。

长路视角:教育是农业,不是工业

走出倒数第一的泥沼注定不是一场速决战,父母需彻底摒弃“立竿见影”的幻想:

- 接纳反复与波动: 进步常呈螺旋上升,允许孩子有状态起伏,在反复时陪伴分析原因,而非否定之前的努力,父母的一句“这次没考好,我们一起看看哪里能调整?”远胜于“就知道你不行!”的责难。

- 聚焦过程性成长: 将目光从冰冷的排名移开,投注于孩子是否掌握了更有效的学习方法?面对困难是否更坚韧了?时间管理是否有改善?这些才是终身受益的元能力。

- 呵护内在动力: 教育的终极目标是点燃孩子心中的火把,避免用物质奖励或过度惩罚驱动学习,多与孩子探讨学科知识与现实世界的联系,寻找兴趣点,保护或帮助其重拾健康的兴趣爱好,那是心灵的减压阀和活力的源泉。

- 重新定义成功: 健康的身体、积极的心态、应对挫折的韧性、待人的善良、对世界的好奇心……这些核心素养的价值,远非一次考试排名所能衡量。真正的教育不是流水线,而是让每株幼苗在各自节气里舒展枝叶。

陶行知先生曾言:“教育是心心相印的活动,唯独从心里发出来,才能到达心灵的深处。”当孩子跌入“倒数第一”的深渊,他真正需要的不是头顶的斥责,而是身旁一双有力的手,和一句坚定的“别怕,我们重新开始”。

那张被泪水浸染的成绩单,终将在时间中褪色;但父母在低谷处给予的信任与智慧陪伴,却足以成为孩子一生跋涉的精神火种——教育的真正奇迹,常始于我们放下焦虑,在废墟中种下第一粒希望的种子之时。