孩子死死抱住门框,任你如何劝说也不肯去幼儿园;青春期的少年对“你必须”三个字本能竖起防御高墙,沉默对抗;餐桌前的小人儿紧闭双唇,任美食变凉也不肯尝一口你精心准备的蔬菜...这些倔强的瞬间,是否让你在疲惫中夹杂着无措的怒火?

倔强不是顽疾,而是个性初绽的棱角,它源于孩子对“自我”的觉醒——他们开始意识到自己是独立个体,渴望掌控感、表达意志,神经科学研究表明,某些气质类型的孩子前额叶皮层(负责理性决策与冲动控制)发育相对较慢,情绪反应系统更活跃,这使他们更易表现出固执,心理学上,倔强常是孩子在安全感充足后探索自主边界的健康信号,若粗暴压制,这些棱角可能碎裂或转向隐秘对抗;若智慧引导,棱角将化为支撑一生的坚韧品格。

理解倔强本质:破译行为背后的密码 倔强行为背后隐藏着丰富心理语言:

- “我需要掌控感!”:两岁幼儿尖叫着拒绝你帮忙穿衣,并非挑衅,而是他发展中的自主意识在呐喊:“我能行!”

- “我的声音需要被听见!”:十岁孩子固执地坚持错误解题方法,深层诉求是:“请尊重我的思考过程。”

- “界限在哪里?”:青春期少年挑战家规,实则在试探安全边界:“我能走多远仍被接纳?”

- “我感到不安全/焦虑”:环境突变或压力下,倔强可能是孩子重获掌控感的脆弱尝试。

瑞士心理学家皮亚杰的认知发展理论指出,儿童通过同化与顺应不断建构认知世界,倔强常是他们在“顺应”新要求时暂时的认知冲突表现,而非故意作对。

智慧引导策略:分龄应对的养育艺术

幼儿期(2-6岁):有限选择 + 游戏化引导

- “二选一魔法”取代命令:“现在必须穿衣服”易引发战争,换成“你今天想穿小汽车T恤还是恐龙T恤?”赋予有限选择权,既满足自主需求又达成目标。

- 游戏力化解僵局:孩子拒绝收玩具?化身“玩具救援队长”:“快!小汽车们要赶回基地充电啦!看谁先到盒子!” 将日常指令转化为想象游戏。

- 清晰界限与温柔坚持:涉及安全等原则问题(如必须坐安全座椅),需温和而坚定:“我知道你想坐前面,但安全座椅保护你,我们坐好就出发。” 接纳情绪,守住底线。

案例:4岁的小米在超市执意要买超大糖果盒,妈妈蹲下平视:“妈妈知道那个糖盒看起来真棒!但糖太多小牙齿会疼,你可以选一小袋喜欢的,或者我们买个新画笔回家画画?” 小米抽泣着选了画笔,妈妈未批评其“任性”,而是共情后提供替代方案。

学龄期(6-12岁):赋能决策 + 自然结果体验

- “我们”式沟通与合作计划:代替“快去写作业”,尝试:“我们想想怎么安排作业和游戏时间更合理?你有什么计划?” 邀请孩子参与规则制定,提升责任感。

- 善用自然结果与逻辑后果:若孩子因磨蹭上学迟到,承担老师批评的自然结果比父母唠叨更有效,逻辑后果需相关且合理:固执不收好文具导致丢失?用自己的零花钱补买。

- 寻找“共赢区”:孩子痴迷足球拒绝练琴?协商:“认真练琴30分钟后,我陪你踢一小时球。” 在各自需求间架设桥梁。

案例:8岁的阳阳因倔强未按老师要求修改作文被批评,爸爸未指责,而是说:“看来按自己的想法写和按老师要求写,结果确实不同,下次写作,你打算怎么平衡这两点?” 引导阳阳从结果中反思决策。

青春期(12岁+):尊重自主 + 价值引导

- 变“教导”为“顾问”:少说“你应该”,多问“你怎么看?”“需要我提供什么信息?” 尊重其决策权,除非涉及重大安全或道德问题。

- 聚焦共同价值观:与其争论发型,不如探讨:“你觉得个人形象表达和学校/家庭尊重氛围如何平衡?” 将冲突提升至价值观讨论层面。

- 提供建设性反馈:批评时用“情境-行为-影响-建议”模型:“昨天全家等你吃饭一小时(情境),你没通知晚归(行为),奶奶很担心(影响),下次可以提前发个消息吗(建议)?”

案例:15岁的林溪执意参加异地音乐节,父母未直接禁止,而是要求她提交详细计划书:行程、预算、安全措施、应急联系人,通过共同完善方案,林溪感受到被信任,也更审慎负责。

沟通核心技巧:跨越倔强的桥梁

- 深度倾听,解码情绪密码:孩子吼叫“我讨厌你!”时,尝试解读为“我此刻太生气了!” 回应情绪而非字面:“看得出你真的很生气,能说说发生什么吗?”

- “我信息”表达,卸下防御:用“当你...(具体行为),我感到...(感受),因为...(影响)”代替指责,如:“当你答应收拾却一直玩手机,我感到着急,因为客厅太乱我们没法一起看电影。”

- 积极暂停,给情绪降温:冲突即将升级时,明确暂停:“我们都先冷静一下,10分钟后厨房见,再谈好吗?” 示范情绪调节。

- 聚焦具体行为,不贴人格标签:避免“你就是倔驴!” 改为:“坚持自己的想法很好,但今天拒绝讨论其他方案,让问题卡住了。”

家长心态修炼:成为定锚而非风暴

- 区分“孩子的问题”与“我的课题”:孩子的倔强触发你的愤怒?自问:“是他的行为不可接受,还是挑战了我的权威感?” 避免将教育异化为权力斗争。

- 践行“温和而坚定”:如海边的灯塔,立场坚定(原则不妥协),态度温暖(情绪不攻击),孩子会从你稳定的态度中获得安全感。

- 自我慈悲,允许不完美:教育是漫长修行,当你失控吼叫后,真诚道歉:“对不起,妈妈刚才太大声了,我生气的是...,但吼叫是不对的。” 示范责任与成长。

- 关注积极特质,重构“倔强”:在日记中记录孩子的“倔强闪光时刻”:为受欺负朋友挺身而出的坚定,攻克难题的执着...将“倔”视为“坚毅”的雏形。

需要警惕的误区

- 高压镇压:以“看谁更倔”的心态压制,或导致孩子自我否定或未来激烈反弹。

- 放任自流:过度强调“尊重”而放弃引导责任,孩子会因缺乏边界而惶恐。

- 反复说教唠叨:易使孩子产生“心理耳聋”,关闭沟通通道。

- “秋后算账”与翻旧账:当下问题当下解决,避免累积情绪。

- 与其他孩子比较:严重损伤自尊,强化对抗心理。

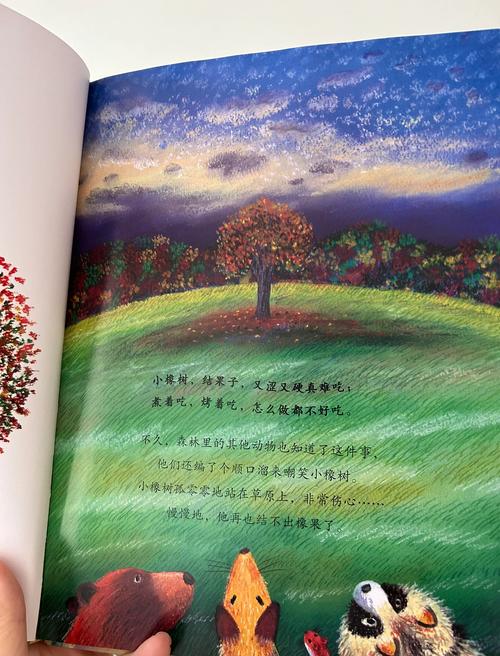

倔强不是需要铲除的荆棘,而是亟待疏导的生命力洪流。 每一份固执背后,都藏着一个灵魂对自主意志的试探与确认,智慧的教育者,不是以蛮力折断枝桠的园丁,而是懂得为倔强小树留出向光生长的空隙,同时以无形的支架引导其挺拔向上。

当孩子感受到被理解而非驯服,被信任而非压制时,那看似顽固的倔强终将沉淀为磐石般的意志力与创造力,请相信,今日你以尊重与智慧浇灌的倔强幼苗,终将在时光中长成一片独立而坚韧的森林——他们深深扎根于自我认同的土壤,昂首迎向属于自己的辽阔天空。