那天的物理课,我无意间瞥见后排角落的李同学,他头也不抬,手指在桌下飞速划动——又在打游戏了,再环顾教室,三五学生目光游离,还有几个在草稿纸上涂鸦,那一刻,讲台上精心准备的实验演示仿佛成了无人欣赏的独角戏,一股深深的无力感攫住了我,这绝非孤例,多少同行曾低声叹息:“孩子们的心,似乎总在教室之外游荡。”

学生对课堂的疏离,常被草率归咎于“懒惰”或“叛逆”,但教育心理学者早已揭示,课堂兴趣的消退是多重因素交织的复杂现象:

- 教学方式的单向固化: 当教师长期扮演“知识广播塔”角色,学生被迫成为沉默的接收器,认知神经科学显示,大脑在被动状态下的信息留存率远低于主动参与。

- 学习意义的断裂感: 脱离生活情境的知识传授,让学生难以理解“学这些有什么用”,当课程内容与学生现实关切、未来期许之间缺乏纽带,投入意愿自然消退。

- 个体需求的漠视: 统一节奏的课堂如同一条生产线,无法适配不同认知风格与兴趣点的学生,那些思维更活跃或进度稍慢的孩子,极易感到“局外人”的疏离。

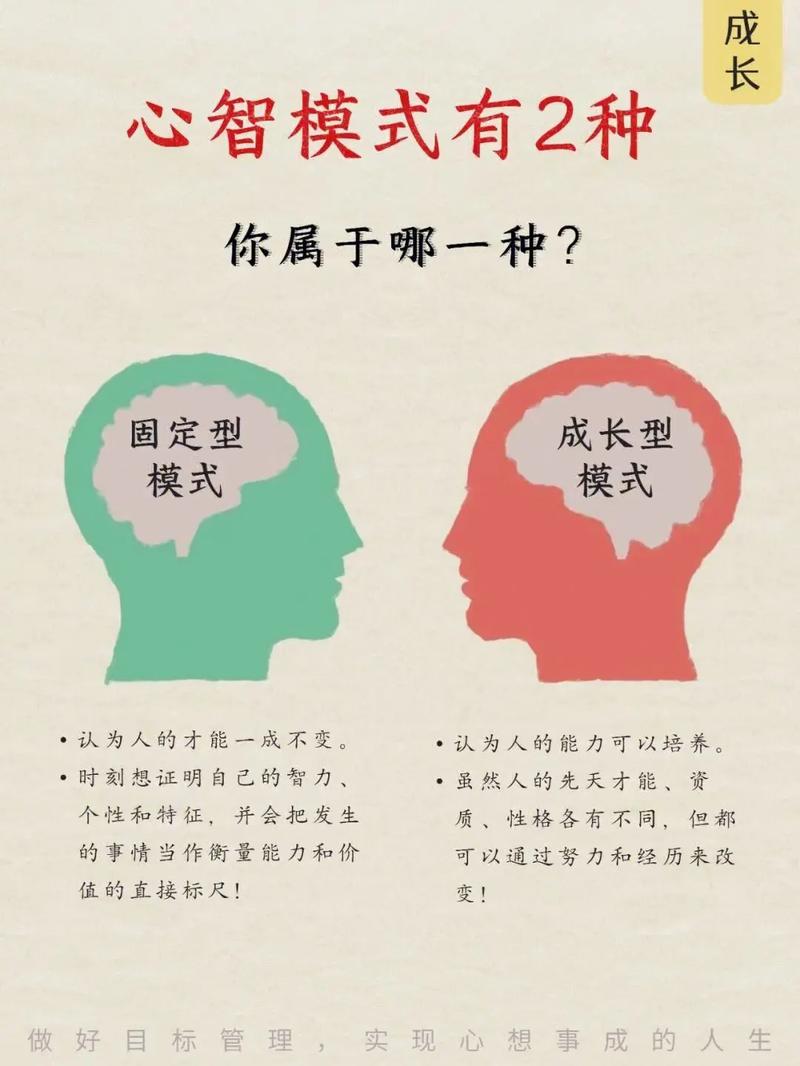

- 评价体系的单一化: 当分数成为唯一标尺,学习异化为冰冷的竞技场,多元智能理论提醒我们,当学生的独特闪光点无法在评价中被“看见”,内在动力便如沙漏般流失。

面对课堂热力的消散,教师是时候从讲台的“权威者”转变为学习的“设计师”与“协作者”:

-

情境化教学:点燃现实之火

- 让知识回归其诞生的土壤,一位化学老师讲授酸碱反应时,不再照本宣科,而是让学生检测家中白醋、肥皂水的pH值,解释水垢形成之谜,当知识成为解开生活谜题的钥匙,学生的眼睛瞬间被点亮。

- 善用真实世界的问题驱动学习,社会课上,教师抛出“如何改善校园周边交通拥堵”,引导学生调研、提案,知识在解决真实问题的过程中,获得了沉甸甸的生命力。

-

项目式学习:从聆听者到创造者

- 将课堂转化为探索工坊,语文课学习古典诗词,不再局限于背诵释义,而是分组创作“为唐诗谱新曲”或拍摄“宋词意境微电影”,在创造中,学生与文本产生了深层次的对话。

- 在历史课堂模拟“巴黎和会谈判”,在生物课策划“校园生态地图绘制”,学习从被动接受变为主动建构,学生成为知识航船的掌舵人。

-

拥抱技术:激活多元互动场域

- 让技术成为赋能工具,利用交互式平台如Mentimeter发起即时投票、词云生成,让每个观点即时可视化,Kahoot!等工具将知识复习转化为趣味竞赛。

- 翻转课堂释放深度互动时间,基础知识通过优质微课前置学习,课堂时间则聚焦于实验探究、思辨讨论、协作解难,技术打破了课堂的物理与时间壁垒。

-

重构评价:看见每一颗星的微光

- 告别“唯分数论”,引入成长档案袋,记录学生的思维轨迹、项目成果、反思日志;利用量规清晰评价合作能力、创新思维等核心素养。

- 将评价权部分赋予学生,组织同伴互评、自我反思评估,如“这份报告中,我最满意的部分是什么?何处可提升?”评价成为促进学生元认知发展的脚手架。

在我的教育实践中,曾遇到一个对历史毫无兴趣的班级,我们彻底重构了课堂:围绕“如果我是秦始皇”主题,学生分组设计治国方略,制作PPT,进行“朝堂辩论”,甚至用简易材料制作秦代兵器模型,两周后,主动查阅史料的学生比例上升了40%,课间关于历史事件的争论取代了沉默,一位曾总趴在桌上的男生在项目反思中写道:“我第一次觉得,那些死去的人,好像活在我的决定里。”

教育学者顾明远先生曾言:“没有学不会的学生,只有还未找到钥匙的教师。”课堂的温度,源于师生思维的碰撞与心灵的共鸣,当学生眼神黯淡,与其责备其懈怠,不如审视我们的讲台是否提供了吸引他们投入的磁力场。

讲台从来不是教师的独奏舞台,而是师生共舞的空间,在这个空间里,教师需要敏锐捕捉学生兴趣的微光,用创新的教学艺术将其点燃为探索的热情,当我们将“教”的重心悄然移向“学”的设计,当知识从冰冷的符号转化为解决真实问题的工具,当评价真正看见每个独特的成长轨迹——那些曾经低垂的头颅终将抬起,眼中重新闪烁求知的光芒,这光芒,正是教育者不懈追寻的星辰。