放学铃声早已响过,校门口人流稀疏,十岁的乐乐垂着头走出来,书包带无力地拖在脚边,妈妈李静的笑容凝固在脸上——孩子脸上那道未干的泪痕,如同利刃刺入她的心脏,一夜无眠后,乐乐才在抽泣中吐露真相:数学课上因回答错误,被当众斥为“蠢得像头猪”,哄笑声至今回荡在他耳畔。

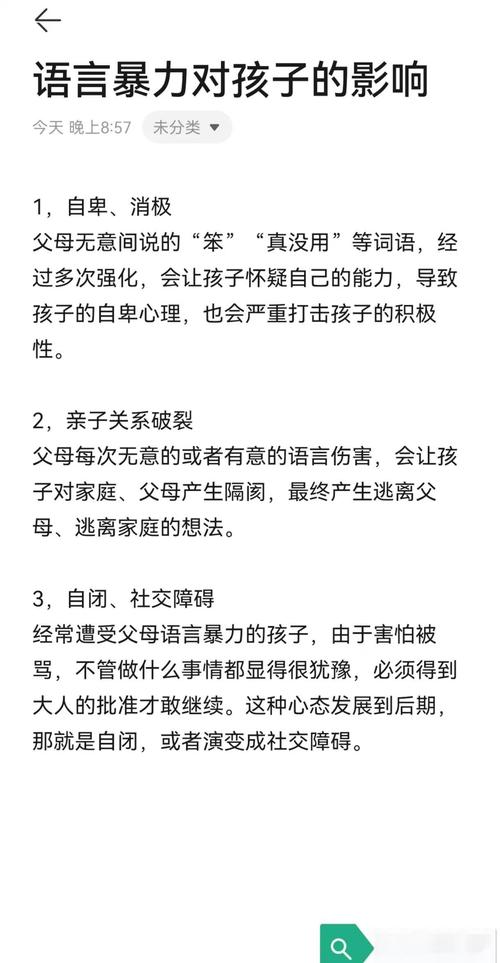

校园语言暴力——那些刺耳的绰号、贬低的嘲讽、恶意的羞辱——绝非无害的“玩笑”。心理学研究反复证实,语言暴力对儿童大脑发育与情绪中枢的损害程度,堪比物理伤害,它腐蚀着孩子的自我价值感,悄然在稚嫩的心灵中刻下“我不配”、“我很差”的伤痕印记,当孩子成为语言暴力的靶心,家长如何应对,将深刻影响孩子走出阴影的轨迹与速度。

第一步:敏锐识别,看见沉默的伤痕

孩子往往因羞耻或恐惧而隐藏创伤,家长需要训练自己捕捉那些无声的呼救信号:

- 躯体化表达: 频繁的头痛、胃痛(尤其上学前),睡眠紊乱,食欲剧变。

- 情绪与行为异动: 莫名易怒、哭泣,抗拒上学,回避谈论学校,对曾热衷的活动丧失兴趣。

- 社交退缩: 突然疏远朋友,在集体活动中退缩成“隐形人”。

- 学业滑坡: 成绩莫名下滑,对作业表现出异常焦虑或抗拒。

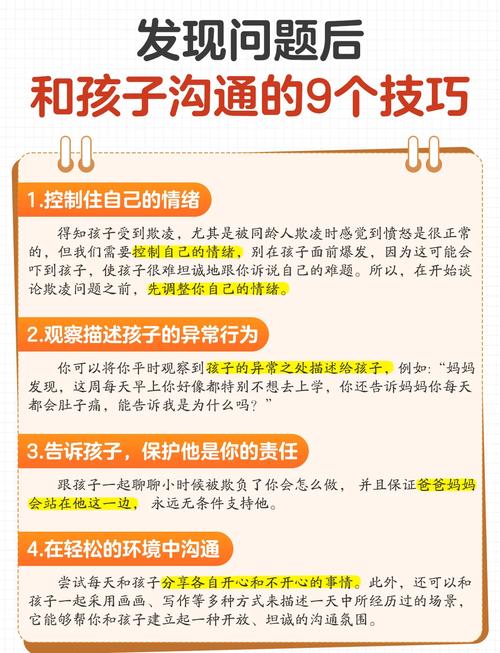

第二步:稳定自身,做孩子的“情绪容器”

当得知孩子受辱,愤怒、心痛是本能。家长的应激反应,将成为孩子解读事件严重性的首要参照,切记:

- 暂停反应: 深呼吸,避免在孩子面前失控(如怒骂老师或对方孩子)。

- 隔离情绪: 可暂时离开片刻整理自己,确保交流时语调平稳、表情关切而非狰狞。

- 内在信念: 告诉自己:“我的稳定是孩子此刻最需要的安全岛,解决问题需要清醒的头脑。”

第三步:深度倾听,赋予孩子话语权

沟通的核心不是急于追问“发生了什么”,而是营造让孩子感到绝对安全、被全然接纳的氛围:

- 创造专属时空: 选择安静私密的环境(如睡前卧室),关掉干扰源,用身体语言传达专注(平视、微微前倾)。

- 开放性问题引导: “今天在学校有什么想和我分享的吗?”、“有没有什么事让你觉得不太舒服?”。

- 不做审判者: 孩子倾诉时,克制打断、质疑或急于给建议的冲动,用“嗯”、“我在听”、“这一定让你很难受”等简单回应鼓励其表达。

- 聚焦感受: “他那样说你的时候,你心里是什么感觉?”——帮助孩子识别和命名情绪是疗愈的第一步。

第四步:理性评估,界定事件性质

在掌握基本情况后,需冷静分析:

- 偶发冲突还是系统性欺凌? 是特定情境下的一次失控指责,还是长期、重复、具有明显权力不对等特征的恶意贬低?

- 言语性质与伤害程度: 是严厉批评用语不当,还是纯粹的侮辱、贬低人格?孩子实际感受到的伤害程度如何?

- 涉事方身份: 是来自同学还是老师?不同身份的处理策略有显著差异。

第五步:策略沟通,与学校建立协作联盟

与校方沟通是关键但易踩雷的环节,目标不是“讨说法”或“树敌”,而是共同解决问题:

- 准备充分: 清晰列出时间、地点、涉事人、具体言语、孩子反应等关键事实(可参考孩子日记或录音)。

- 选择恰当渠道与时机: 优先预约班主任或年级负责老师面谈,避免情绪激动的公开质问,态度应坚定而平和。

- 表达核心诉求: “我理解教育工作的不易,但孩子受到的言语伤害是真实存在的,我们需要共同确保他在校园的安全感和尊严,学校打算如何介入处理并防止再发生?”

- 寻求具体方案: 明确询问校方的调查流程、处理措施(如对涉事方的教育/惩戒)、对孩子的支持计划(心理辅导、环境调整)、后续跟进机制。要求书面记录沟通要点和行动计划。

- 逐级推进: 若班主任层面沟通无效或涉及教师不当言行,按校规流程向德育处、校领导乃至教育主管部门理性反映。

第六步:疗愈心灵,重建孩子的内在堡垒

外部问题解决的同时,修复孩子的内心世界更为重要:

- 无条件的价值确认: “无论别人怎么说,你在爸爸妈妈心里永远是独特珍贵的宝贝,那些难听的话,反映的是说话者的问题,不是你的错。”

- 解构暴力语言: 引导孩子理解:“‘蠢’这个标签毫无意义,一次答错题绝不等于你笨,爱因斯坦小时候也被这样说过。”

- 赋能与应对技巧:

- “情绪盾牌”练习: 想象有个透明盾牌挡住恶意言语,它们无法真正触碰你。

- 简短有力回应: 教导孩子平静地说:“你这样说话很伤人,请停止。” 或直接离开并报告老师。

- 建立支持网络: 鼓励孩子识别并亲近可信赖的老师、友善同学,知道遭遇困难时该向谁求助。

- 专业心理支持: 若孩子持续表现出创伤后应激障碍(PTSD)症状(如噩梦、严重回避、情绪麻木),务必寻求儿童心理咨询师的专业干预。

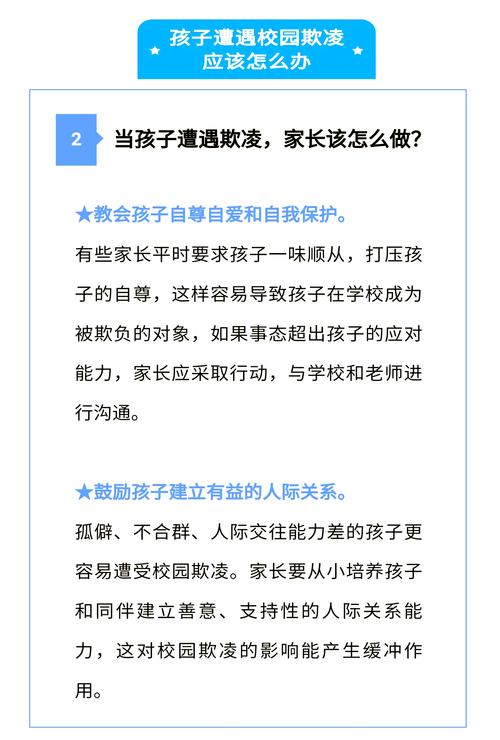

第七步:着眼长远,构建韧性防护网

处理危机固然重要,培养孩子抵御未来风雨的韧性才是根本:

- 强健自我认知: 在日常点滴中持续肯定孩子的努力、善良、独特性,帮助其建立基于内在品质的稳固自我价值感,而非依赖外界评价。

- 提升社交情感能力: 通过角色扮演、绘本故事、家庭讨论,持续练习识别情绪、有效沟通、同理心培养、冲突解决技巧。

- 营造开放信任的家庭氛围: 让孩子深信家是任何时候都可以安全倾诉、获得支持的港湾,定期进行轻松的“校园心情分享”而非拷问。

- 与学校保持良性互动: 积极参与家长会、学校活动,了解学校的反欺凌政策及心理支持资源,与老师建立常态化的积极沟通。

日本教育家平井信义曾深刻指出:“语言暴力留下的无形淤青,往往比身体伤痕更难消退。”当孩子稚嫩的心灵在校园遭遇言语的寒风,家长的反应如同一件温暖的外套,既可为其抵御此刻的寒冷,更在编织着他们未来面对世界的内在力量。

我们无法为孩子屏蔽人生所有的风雨,但通过冷静、智慧、充满爱的行动,我们不仅能有效处理眼前的危机,更能赋予他们一副坚韧的盔甲——一副由清晰的自我认知、强大的心理韧性和有效应对策略锻造而成的盔甲,这盔甲将伴随他们穿越成长路上的荆棘,最终走向一个不再轻易被他人言语所伤的自在之境。

孩子的心灵土壤丰饶而敏感,每一次语言暴力都在其上投下阴影,父母当以智慧为犁,以爱为光,翻耕伤痛,播撒韧性——每一道伤痕之上,都将生长出无惧风雨的尊严之花。