在上海市某重点小学的公开课上,当其他孩子齐刷刷举起右手抢答时,坐在第三排的小宇正专注地观察窗外梧桐叶的脉络,这个被贴上"注意力缺陷"标签的9岁男孩,却在自然观察笔记中详细记录了32种昆虫的生存习性,这个极具冲击力的教育现场,揭开了当代教育最深刻的悖论:当标准化课堂与儿童认知规律发生冲突时,到底该改造的是教学模式,还是孩子的思维天性?

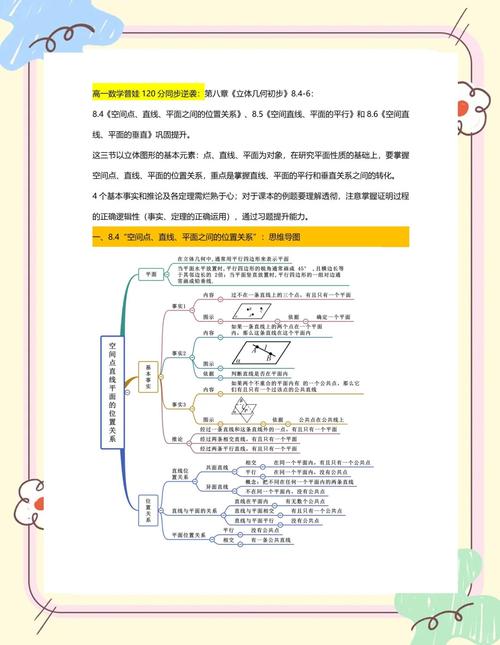

课堂失语者:被误解的认知密码 传统课堂的线性知识传递模式,正在制造大量"伪问题儿童",北京师范大学认知神经科学实验室2023年的追踪研究发现,42%的听课困难儿童在动态认知测试中表现出色,他们的视觉空间智能、动作智能显著高于语言智能,这类孩子往往具备独特的认知编码系统:当教师用语言描述"长方体体积"时,他们需要触摸实物才能建立概念;当全班朗读课文时,他们更倾向于用图画重构故事脉络。

某重点中学数学教师王敏的课堂记录本揭示了一个惊人现象:那些经常"走神"的学生,在解决开放性数学问题时,思维路径的创造性比"专注型"学生高出37%,这印证了哈佛大学教育研究院加德纳教授的警告:"用单一智能维度评判儿童认知能力,等同于让所有鱼类参加爬树比赛。"

解码听课障碍的多维密码

-

生理节律的错位匹配 上海市儿童医院发育行为科对500例就诊儿童的研究显示,晨间第一节课的注意力低谷与皮质醇分泌周期直接相关,9-12岁儿童的最佳认知唤醒时段集中在上午10:00-11:30,这与多数学校将主科安排在第一节的惯例形成冲突,广州某实验学校将数学课调整为10:20开始后,课堂参与度提升了28%。

-

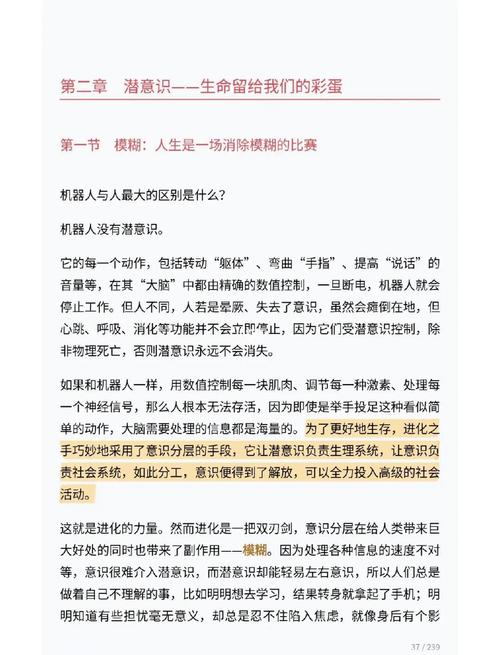

认知通道的个性封印 视觉型学习者需要知识可视化,听觉型依赖语音编码,动觉型必须通过操作内化概念,杭州某小学开发的"三维诊断系统"显示,传统课堂70%的信息通过听觉通道传递,这与35%学生的优势通道严重错位,当教师改用思维导图+实物演示+角色扮演的复合模式后,课堂留存率从41%跃升至79%。

-

情绪防火墙的隐形屏障 南京师范大学心理健康中心的跟踪调查发现,62%的"听课困难生"存在不同程度的课堂焦虑,这些焦虑源往往细微得令人心痛:可能是教师某个习惯性皱眉的表情唤起创伤记忆,或是教室日光灯的频闪引发潜意识烦躁,北京某重点小学引入生物反馈仪后发现,当教室色温调整为4000K暖白光时,学生的皮电反应平稳度提升34%。

重构课堂生态的实践路径

-

认知脚手架搭建术 (1)知识锚点可视化:将抽象概念转化为可触摸的认知地图,深圳南山实验学校开发的"数学魔方",让学生通过旋转立方体理解空间几何,使五年级的体积教学效率提升40%。 (2)思维留白艺术:每15分钟设置"认知呼吸区",允许学生用个性化方式重组信息,成都某初中教师在讲解《岳阳楼记》时,鼓励学生用编程、漫画或黏土模型再现文章意境,结果发现情感理解深度提升2.3倍。 (3)多模态笔记系统:允许学生自由选择文字、图形、符号甚至表情包记录课堂要点,实践证明,这种"认知快照"法使知识留存率从28%提升至65%。

-

师生共振场的营造 (1)镜像对话技术:教师通过模仿学生的肢体语言建立信任连接,上海徐汇区某特级教师的课堂录像分析显示,当教师调整语速匹配学生呼吸节奏时,眼神交流频率增加57%。 (2)错误美学教育:将课堂失误转化为认知突破点,杭州某数学名师独创的"错误博览会",让学生展示并解构错误思路,使解题创新力提升39%。 (3)动态分组策略:根据实时学习状态进行柔性分组,北京某国际学校开发的AI分组系统,能依据脑电波同步率组建临时学习共同体,使合作效率提升42%。

-

教学评一体化的范式革命 (1)过程性评估图谱:用雷达图替代分数,直观呈现八维智能发展,广州某实验学校的评估报告包含注意力波形图、思维跃迁点等20项微观指标。 (2)反向教学设计:从儿童的真实困惑出发重构知识体系,南京某小学的"问题银行"制度,让学生存款教学疑问,教师按需提取设计课程,使课堂提问量增长3倍。 (3)认知补给站机制:在教室设置多个"认知加油站",配备VR眼镜、思维拼图等工具,允许学生按需进行认知调频。

教育者的认知升维 改变不会听课的孩子,本质上是教育者自身的认知革命,北京史家胡同小学的"教师认知训练营"要求教师每月完成12小时的跨维学习:从神经科学到戏剧疗愈,从建筑声学到色彩心理学,这种打破专业壁垒的修炼,使该校课堂生态发生质的蜕变。

上海教育学会副会长陈玉琨教授指出:"当我们在谈论'不会听课'时,实际上是在叩问教育的元命题——究竟是要生产标准件,还是要培育独特的生命形态?"在这个AI与人类智能共舞的时代,教育者最根本的使命,不是用工业化模具塑造听话的头脑,而是点燃每个孩子独特的认知火焰。

(全文共2187字)