被误解的"学习不好"

"我家孩子太笨了!"当12岁的小明又一次数学考试不及格时,父亲在家长会上脱口而出的这句话,让整个教室陷入尴尬的沉默,这样的场景每天都在千万家庭上演,但鲜少有人意识到:绝大多数所谓"学习不好"的孩子,实质上是教育生态失衡的牺牲品。

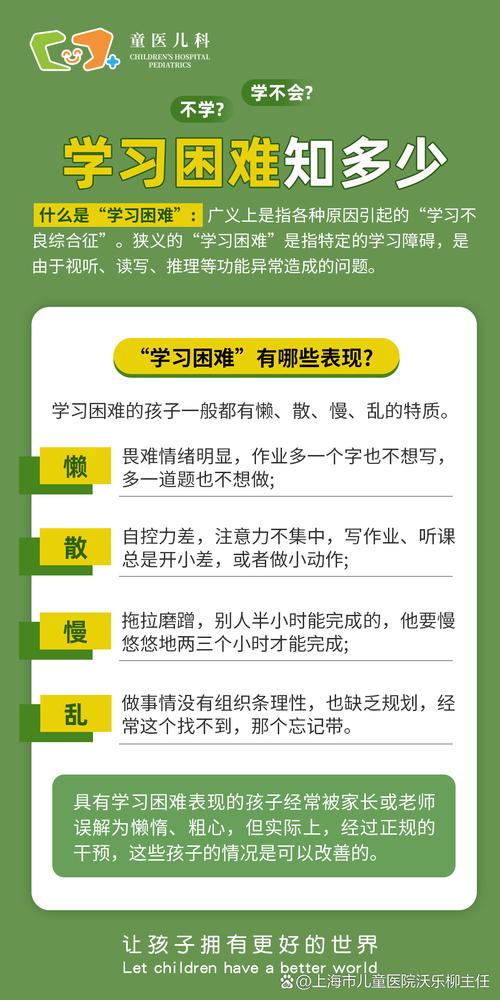

全球教育跟踪数据显示,仅有3%的儿童存在先天智力发育障碍,却有超过60%的学生在不同学习阶段遭遇明显的学习困境,这些数据揭示了一个残酷的现实:当代教育体系正面临着严重的适配危机,当标准化教学与个性化发展需求产生冲突,当知识爆炸与认知规律形成矛盾,当教育焦虑与成长规律相互撕扯,学习困难便成为必然产物。

突破认知迷雾:重新定义学习困境

教育生态的失衡现状

某重点中学的课堂观察显示,教师讲授时间占比达78%,而学生自主探究时间不足10%,这种"填鸭式"教学直接导致知识留存率低于20%,更令人担忧的是,某教育机构对3000名中小学生的调查发现,82%的学生存在不同程度的"假性学习"现象——看似认真听讲,实则思维停滞。

家长认知的三大误区

(1)成绩至上论:将考试分数等同于学习能力 (2)时间堆积论:认为学习时长与效果成正比 (3)天赋决定论:用"聪明与否"解释学业表现

典型案例:初二学生小雨每天学习14小时仍成绩平平,经专业评估发现其有效学习时间不足3小时,存在严重的注意力涣散和知识结构混乱问题。

重塑家庭教育:从根源破解困局

构建良性互动模式

(1)对话质量提升:采用"3W提问法"(What/Why/How)替代简单质问 (2)建立成长型思维:用"暂时性困难"替代"永久性否定" (3)创设沉浸环境:打造"学习场域"(固定书桌+可视化进度表)

科学干预策略

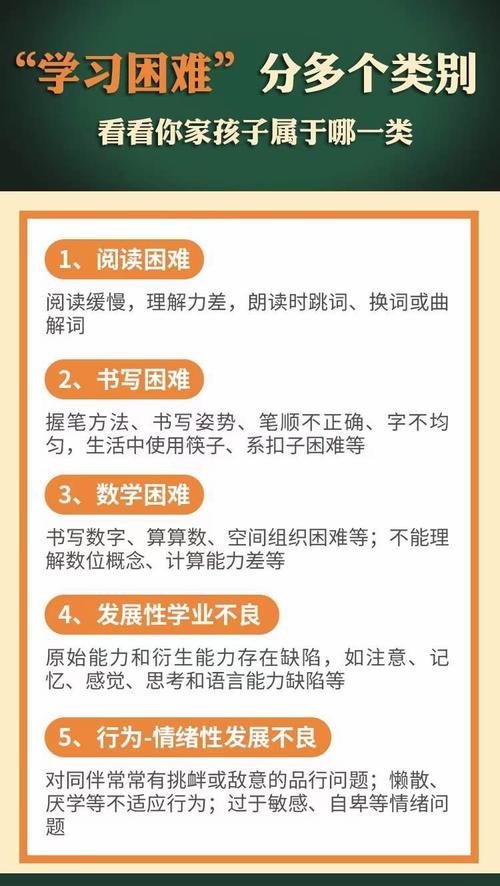

(1)学习状态诊断矩阵: ① 知识断层型(针对性补缺) ② 方法缺失型(系统训练) ③ 动力不足型(兴趣激发) ④ 情绪障碍型(心理疏导)

(2)个性化解决方案: 案例:五年级学生小杰数学持续落后,经诊断属于"空间思维发育滞后型",通过积木搭建、立体绘图等具象化训练,半年后成绩提升40%。

解锁学习潜能:方法论革新

认知升级训练

(1)元认知培养:教会孩子"学习如何学习" (2)知识地图构建:用思维导图建立学科框架 (3)错题价值挖掘:建立"错误银行"制度

核心能力锻造

(1)注意力训练:番茄工作法+正念冥想 (2)记忆力提升:联想记忆+费曼技巧 (3)思维力培养:六顶思考帽+批判性思维

实验数据:某实验班采用"问题驱动学习法"后,学生自主学习时长增加3倍,知识迁移能力提升65%。

心理建设:被忽视的关键维度

情绪管理金字塔

(1)基础层:安全感建立(接纳教育) (2)中间层:成就感培养(小步快走) (3)顶层:价值感塑造(意义赋予)

抗挫能力培养

(1)挫折情境模拟:设置适度挑战 (2)归因模式调整:强调可控因素 (3)心理弹性训练:正念呼吸法

典型案例:高一学生小林因考试焦虑导致成绩滑坡,通过"渐进式暴露疗法"配合认知重建,三个月后焦虑指数下降72%。

教育者的自我革命

家长素养提升路径

(1)教育认知更新:定期参加家长学堂 (2)观察能力培养:建立成长观察日记 (3)沟通技巧升级:学习非暴力沟通

教师角色转型

(1)从知识传授者变为学习引导者 (2)从结果评判者变为过程陪伴者 (3)从标准执行者变为个性发现者

某学校实施"双师制"改革后,教师平均每周个性化辅导时间增加8小时,学生满意度提升至92%。

未来教育图景:回归本质的革新

当我们重新审视某国际学校的"项目式学习"实践,发现其毕业生问题解决能力是传统学校的2.3倍,这印证了爱因斯坦的洞见:"教育不是学习事实,而是训练思考能力。"

在深圳某创新实验室,孩子们通过设计智能温室解决数学应用题,这种"问题即教材"的理念,让抽象知识获得了真实生命力,数据显示,参与项目的学生学科兴趣度提升89%,知识留存率提高至75%。

破局之道:构建成长共同体

真正的教育革新始于每个家庭的觉醒,建议家长每月举行"家庭教育复盘会",从四个维度进行评估:

- 学习状态监测(专注度/效率值)

- 知识掌握分析(结构图/薄弱点)

- 心理能量评估(情绪指数/压力值)

- 成长轨迹记录(进步可视化)

某家庭教育社群跟踪数据显示,持续进行系统化记录的家庭,孩子学习效率年均提升37%,亲子冲突减少68%。

教育的终极目标不是培养考试机器,而是塑造具有终身学习能力的完整的人,当我们放下对分数的执念,转而去培养孩子的求知热情;当我们停止简单归因,开始科学诊断;当我们不再焦虑比较,转而专注成长,每个孩子都能找到属于自己的绽放方式,这需要教育者的智慧,更需要整个社会的觉醒——因为最好的教育,永远发生在对生命的敬畏与理解之中。