作业困局背后的教育反思

每当夜幕降临,无数家庭上演着相似的场景:孩子对着作业本发呆,家长在焦虑中反复催促,这场没有硝烟的战争消耗着亲子关系的温度,当我们用"懒惰""不听话"来定义这些抗拒作业的孩子时,或许忽略了更深层的教育本质,教育心理学研究表明,85%的作业抗拒行为背后都存在着未被满足的心理需求或错误的教育引导方式,解开这个困局的关键,在于我们能否从"对抗模式"转向"合作模式"。

解码行为表象:孩子抗拒作业的六种心理密码

在看似简单的"不想写作业"背后,隐藏着复杂的心理动因,认知负荷理论指出,当作业难度与孩子能力不匹配时,大脑会产生自我保护性抗拒,那些被贴上"拖延症"标签的孩子,可能有60%正经历着这种认知失调。

情感需求未被满足的孩子,会通过作业抗拒寻求关注,就像10岁的小明,每次写作业都要妈妈全程陪伴,实质是渴望情感联结,而过度控制的教养方式会引发心理逆反,12岁的莉莉故意拖延作业,就是对母亲严密监控的无声抗议。

更值得警惕的是,有15%的作业抗拒行为可能预示着学习障碍,读写困难、注意力缺陷等问题常被误判为态度问题,这类孩子需要的不是责备,而是专业评估与针对性辅导。

重建沟通桥梁:从对抗到对话的亲子革命

有效的沟通始于立场的转变,当家长说出"我注意到你最近作业时间变长了,需要我的帮助吗?"时,就建立了平等对话的基础,这种非暴力沟通模式,能让亲子冲突降低40%。

在具体实践中,可以采用"3T原则":停下手头事务(Turn around)、注视眼睛(Take eye contact)、耐心倾听(Take time),当孩子感受到真正的尊重,防御机制就会自然解除,家长不妨尝试这样说:"看起来数学作业有点挑战性,我们能不能一起找找解决方法?"

点燃学习动机:让作业回归教育本质

作业设计的革新是关键突破口,分层作业体系让不同水平的学生都能获得成就感,实践性作业则能激活80%学生的学习兴趣,某小学将数学作业改为"超市价格调查",完成率从75%跃升至98%。

内在动机的培养需要智慧引导,帮助孩子建立"学习掌控感",从制定小目标开始逐步积累自信,可视化进度表、积分奖励系统等工具,能将抽象的学习成果转化为具象的成长印记。

培养核心能力:构建自主学习系统

时间管理能力的培养需要循序渐进,番茄工作法的改良应用(25分钟学习+5分钟运动),既能提升专注力,又符合儿童注意规律,任务分解技术同样重要,把作文拆解为"构思-大纲-段落"三步,能有效降低畏难情绪。

元认知能力的培养是更高阶目标,通过"错题反思本""学习策略日记"等工具,引导孩子形成自我监控意识,当孩子学会反问"我哪里没理解?""哪种方法更有效?",就迈向了自主学习的境界。

家校协同机制:构建教育支持网络

教师需要突破传统作业观,实施"诊断-定制-反馈"的个性化作业模式,某中学数学组通过课前诊断测试,将作业准确率提升了35%,家长会的革新同样重要,变成绩汇报为教育研讨会,能显著提升家校合作效能。

在家庭环境营造方面,建议设置"学习能量角":固定区域、适度光照、减少干扰源,更重要的是建立家庭学习仪式感,例如每日的"思维分享时间",让学习成为家庭文化的一部分。

特殊情境应对:教育智慧的终极考验

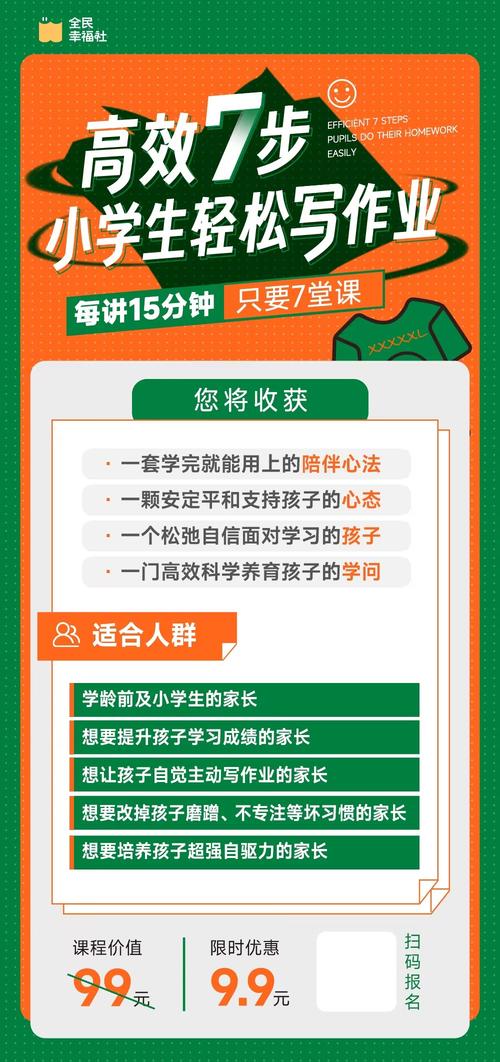

对于重度抗拒的孩子,需要启动"破冰计划":从每天15分钟专注训练开始,配合及时的正向反馈,当遇到持续的学习困难时,专业心理咨询或学习能力评估不可或缺,某教育机构的数据显示,早期干预能使70%的学习障碍儿童回归正轨。

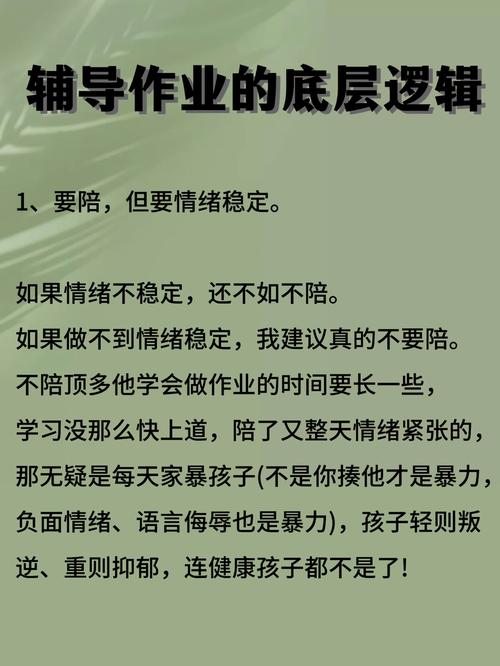

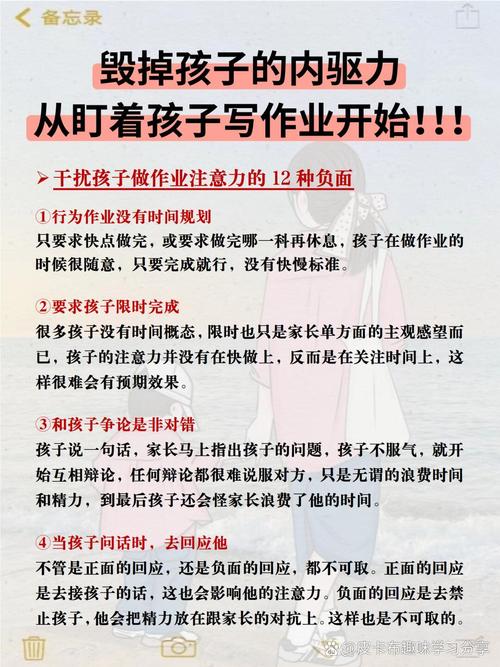

对高年级学生的引导更需要尊重其主体性,采用"学习合约制",与孩子共同商定目标与奖惩机制,往往能激发其内在责任感,切记避免"直升机父母"式的监控,这会摧毁最后的学习主动性。

教育是静待花开的艺术

改变从来不会一蹴而就,当8岁的阳阳主动说出"妈妈,我们今天预习明天要学的课文好吗?",这个曾经让父母头疼的"作业困难户",在三个月的渐进引导中完成了蜕变,教育者的真正智慧,在于把每个抗拒时刻转化为成长契机,用耐心和理解唤醒沉睡的学习潜能,当我们放下焦虑的催促,转而构建支持性的成长环境时,孩子自会向着光明生长。