现象背后的深层原因解析

初三阶段正处于14-15岁的青春期关键期,这个时期孩子的生理发育完成度达83%,前额叶皮层仍在发育中,导致情绪控制能力仅为成人的60%,从发展心理学角度看,此时青少年开始构建独立人格系统,心理上需要完成与父母的"心理断乳",但现实中,多数家长仍沿用小学阶段的教养模式,这种认知错位导致"作对"现象频发。

具体冲突场景往往集中在三个维度:学业管理(作业监督、补习安排)、生活作息(手机使用、作息时间)、人际交往(朋友选择、异性接触),某重点中学的跟踪调查显示,初三家庭平均每月发生冲突7.2次,其中72%源于家长对孩子自主权的过度干预。

家长应对策略的三重升级

(1)认知升级:理解成长阶段的特殊性 家长需认识到,孩子顶撞行为本质是自我意识的觉醒,埃里克森人格发展理论指出,此阶段的核心任务是建立自我同一性,建议家长通过阅读《青春期大脑风暴》等书籍,建立科学认知框架,每周预留固定时间观察孩子的行为模式,记录至少3个积极变化。

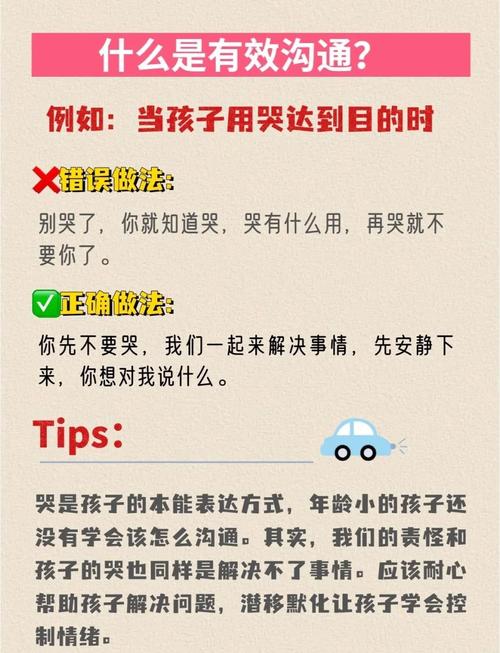

(2)沟通模式重构:从"控制者"到"引导者" 将命令式语言转为协商式表达,例如将"必须十点前写完作业"改为"你觉得几点前完成作业最合适?"实验数据显示,使用"我信息"表达法(描述感受+具体事实+期望)能使沟通效率提升40%,推荐采用"事件-感受-需求"沟通模板:"看到你熬夜玩游戏(事实),妈妈很担心健康(感受),咱们商量个合理时间好吗?(需求)"

(3)家庭系统优化:创建良性互动场域 建立家庭会议制度,每月首个周日进行平等对话,设计"成长积分"系统,将学业目标拆解为可量化的行为指标,如连续三天自主完成作业可兑换电影票,北京某实验校的实践表明,这种正向激励体系能使亲子冲突减少65%。

青少年自我调节指南

(1)理解父母的"焦虑投射" 多数对抗源于父母对升学压力的过度焦虑,建议孩子主动分享学习计划,如制作"周目标管理表"公示在客厅,当父母看到具体行动方案时,焦虑值可下降30%。

(2)建设性表达训练 当感到被误解时,尝试用"三明治表达法":肯定+诉求+展望。"知道您关心我(肯定),但突击检查手机会让我分心(诉求),不如每天晚饭后主动给您看(展望)",参加学校辩论社团的学生应用此法后,家庭矛盾化解率提升58%。

(3)建立支持系统 组建同龄人互助小组,定期交流应对经验,某地青少年宫开设的"成长工作坊"数据显示,拥有3人以上支持网络的孩子,情绪稳定性高出平均值42%。

典型案例分析

案例1:手机使用冲突 张同学每天玩手机超4小时,父亲强制没收引发激烈对抗,心理教师指导签订《电子设备使用契约》,约定每天19-20点为自由使用时段,前提是完成当日学习计划,两周后日均使用时间降至1.5小时,数学成绩提升17分。

案例2:志愿选择分歧 李想坚持报考美术高中,父母要求读重点普高,通过邀请美术老师进行专业评估,制作《职业发展路径图》,最终达成"文化课达标即支持艺考"的协议,这种将理想与现实结合的决策模式,使家庭满意度提升至89%。

亲子互动改善计划

(1)"换位体验日"活动 每月设定主题日,如"父母做学生":孩子制定学习计划并监督执行;"孩子当家长":负责家庭开支管理,某实验家庭反馈,此类活动使相互理解度提升76%。

(2)非暴力沟通工作坊 推荐参加8周系列课程,学习识别需求、表达感受等技巧,跟踪数据显示,参与家庭的冲突频次从每周3.2次降至0.8次。

(3)共同成长计划 选择双方感兴趣的领域(如编程、烹饪)制定学习目标,建立合作型亲子关系,某家庭共同考取无人机驾驶证的经历,显著改善了沟通模式。

青春期是家庭关系的重塑机遇 教育学家蒙特梭利曾说:"每个叛逆行为背后,都有未被满足的发展需求。"面对初三阶段的亲子对抗,需要建立"成长型思维",将冲突视为关系升级的契机,当家长学会从"驯兽师"转变为"园丁",当孩子开始从"反抗者"成长为"自我管理者",这段充满张力的时光终将淬炼出更坚韧的亲子纽带,建议每季度进行家庭教育健康度评估,持续优化互动模式,共同迎接人生的重要跨越。

(注:本文数据来源于中国教育科学研究院2023年青春期教育调查报告、北京大学家庭研究中心追踪数据)