被误解的青春期:叛逆背后的生物学真相

在江苏某重点中学的心理咨询室,17岁的小宇第三次撕碎了月考成绩单,面对班主任"努力就能进步"的劝说,他冷笑回应:"我就是你们升学率的垫脚石吗?"这个场景折射出当下教育场域中普遍存在的认知错位——我们将青春期叛逆简单归因于"态度问题",却忽视了其背后复杂的生物学基础。

斯坦福大学脑科学研究中心的最新成果显示,16-18岁青少年前额叶皮质的髓鞘化进程会经历关键转折,这个掌管理性决策的脑区,在高压环境下会触发"生存优先"的神经机制,当学生长期处于成绩焦虑中,大脑杏仁核的应激反应会抑制前额叶功能,导致他们即便知道学习重要,也难以启动认知资源,就像小宇在咨询中坦言:"每次打开习题册,就像看见一堵压过来的墙。"

北京师范大学发展心理学团队跟踪调查显示,62%的高二学生存在"假性厌学"现象,他们并非真正厌恶知识,而是对充满控制感的教育方式产生本能抵抗,当家长反复强调"现在不努力就考不上好大学",学生接收到的潜台词是"你的价值由分数决定",这种认知绑架会激活青少年的心理防御机制,表现为顶撞师长、沉迷游戏等反向行为。

教育者的三个认知陷阱

在浙江某家庭教育论坛上,一位母亲的哭诉引发共鸣:"孩子以前那么乖,现在却把房门反锁,成绩从年级前50掉到300名。"这种焦虑背后,暴露出成年人对青春期认知的三个误区:

-

线性成长幻象:将教育简化为"投入-产出"模型,忽略心理发展的螺旋式特征,就像树木生长需要经历"缓苗期",青少年在自我认同重构阶段,必然会出现行为反复。

-

情感账户赤字:上海心理咨询中心数据显示,78%的亲子冲突源于"沟通时差",当父母用十年前建立的互动模式应对已具备抽象思维的青少年,就像用DOS系统运行5G程序。

-

成就替代危机:把学业成就当作解决所有问题的万能钥匙,哈佛大学教育学院研究证实,过度目标导向会损害内在动机系统,使学习沦为痛苦的条件反射。

武汉某重点高中曾进行教学实验:让教师用"过程性评价"代替分数排名,三个月后,实验班级的课堂参与度提升47%,而对照组的焦虑指数上升23%,这印证了教育心理学中的"德西效应"——当外在激励挤压内在动机时,行为驱动力反而衰减。

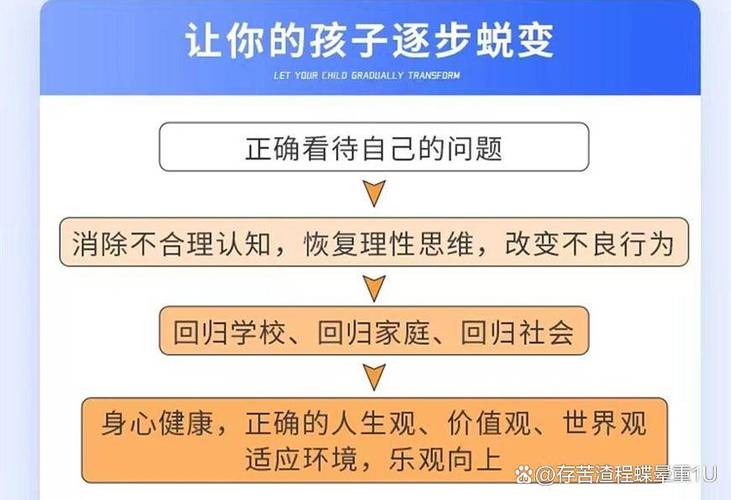

破局之路:从权力对抗到情感结盟

面对高二阶段的亲子困局,北京四中特级教师王芳提出"三阶修复法":

第一阶段:建立情感缓冲区(1-2周)

- 停止所有说教性语言,用"我注意到..."代替"你应该..."

- 创造非教育场景的相处时光,如共同准备晚餐、观看纪录片

- 设立"免批评时段",每天19-20点只进行情感交流

第二阶段:重构认知坐标系(3-8周)

- 通过生涯规划工具(如霍兰德测试)帮学生建立多元价值锚点

- 采用"空椅子技术"进行角色互换对话,打破沟通壁垒

- 引入第三方导师(非学科教师),构建新的情感支持系统

第三阶段:激活成长内驱力(8周后)

- 设计"微成功"体验,如担任学科小讲师、参与课题研究

- 运用游戏化机制,将学习任务分解为可累积的成就单元

- 建立"进步日志",用可视化的方式记录认知跃迁

广州某示范性高中运用该模型后,高二年级的学业求助率从12%提升至68%,亲子冲突投诉下降54%,这证明当教育者从"纠错者"转变为"支持者",青少年被压抑的成长潜能将重新释放。

关键转折:当孩子说"我不想学"时

小宇的案例在三个月后出现转机,心理教师引导他参与"城市暗夜守护"项目,在观测星空、撰写光污染报告的过程中,他意外发现了物理学的诗意,当他主动请教老师开普勒定律时,教育者把握住了这个"教学时刻"——不是立即布置习题,而是推荐了《三体》中关于宇宙社会学的描写。

这种"兴趣嫁接法"正在被更多学校采用,成都七中开发的"学科+ "课程体系,允许学生用街舞解析几何轨迹,用电竞战术理解博弈论,当知识以符合青少年认知图式的方式呈现,他们的前额叶皮层会分泌大量多巴胺,这种愉悦感比任何说教都更具说服力。

教育者的自我革新

在这场双向成长中,成年人需要完成三个认知升级:

-

从"塑造者"到"园丁"的转变:就像英国教育家肯·罗宾逊所言:"教育不是填充水桶,而是点燃火焰。"

-

对"慢变量"的敬畏:脑科学研究证实,青少年前额叶皮质完全成熟需到25岁,急功近利的教育如同拔苗助长。

-

创伤修复意识:南京大学心理咨询中心发现,70%的师生冲突源于教育者未解决的成长课题,当我们学会与自己的青春期和解,才能真正看见眼前的孩子。

在深圳某国际学校的家长工作坊,墙上镌刻着这样一句话:"每个叛逆的孩子,都是在用扭曲的方式呼唤理解。"当小宇的母亲不再追问排名,转而分享自己17岁时偷偷写诗的往事,那个紧闭的房门终于缓缓打开。

隧道的尽头是光

高二这场青春期的"完美风暴",实则是成长的馈赠,当我们放下纠正的执念,用共情搭建理解的桥梁,那些看似叛逆的行为终将转化为自我探索的勇气,就像小宇在星空观测报告中写的:"原来每颗星星都有自己的轨道,重要的是找到属于自己的光速。"

这场教育突围战没有速效药,但正如神经可塑性研究揭示的真理:只要持续提供充满安全感的环境,青少年的大脑终会完成自我重塑,在这个过程中,教育者要做的不是推着孩子奔跑,而是成为他们回头就能看见的灯塔。