高中三年,无数少年在晨曦微露中踏入校门,又在夜幕深沉时伏案疾书,疲惫成为青春的底色,“太累了”成为他们心底最真实的呐喊,高中为什么这么累?这背后交织着多重难以回避的压力。

知识洪流与时间围城:学业压力的双重挤压

- 课程密度与难度陡增:相较于初中,高中学科门类更细、内容更深、理论性更强,数学、物理等理科的抽象思维要求骤升,文科则需大量记忆与思辨分析,学生如同面对数条湍急的知识河流同时奔涌而来。

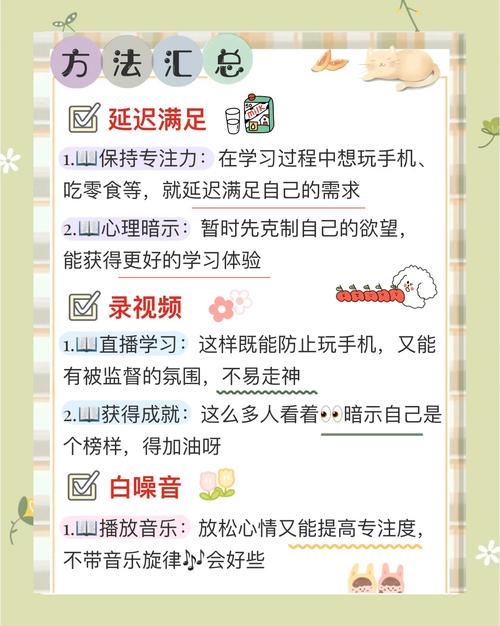

- 作业与考试的“车轮战”:日常课后作业常常堆积如山,周末也难以幸免,频繁的周测、月考、模拟考接踵而至,一项针对重点高中的调查显示,近七成学生每日用于完成作业和自主复习的时间超过4小时,周末则常达6-8小时,考试排名更是高悬头顶的利剑,每一次成绩波动都可能引发巨大的焦虑浪潮。

期望之重与竞争之烈:社会与心理的隐形枷锁

- 家长期望的“千钧重担”:“望子成龙,望女成凤”是普遍心态,无数家长将自身未竟的理想或对“成功”的单一理解(如顶尖名校)寄托于孩子身上,无形中将压力传递,一句“爸妈这么辛苦都是为了你”往往比任何说教都沉重。

- 升学竞争的白热化:高考作为核心指挥棒,其竞争激烈程度无需赘言。“一分一操场”的残酷现实,迫使学校、老师、学生、家长共同卷入这场没有硝烟的战争,同辈间你追我赶的氛围,既带来动力,也滋生着巨大的比较压力和孤独感。

- 未来不确定性的迷茫:高中生处于自我同一性形成的关键期,一面要应对繁重学业,一面还需思考“我想成为谁”、“我能做什么”,在升学与未来职业路径选择上的巨大不确定性,如同迷雾中的航船,带来深层的迷茫与焦虑。

被压缩的休憩与枯竭的心灵:时间剥夺与健康危机

- 睡眠严重赤字:“6点起床,12点后入睡”成为很多高中生的常态,中国青少年研究中心报告揭示,近八成高中生睡眠时间不足7小时,远低于青少年所需的8-10小时,长期睡眠剥夺直接损害认知功能、情绪稳定性和免疫力。

- 自由与兴趣的“荒漠化”:本应用于发展兴趣、社交、运动甚至单纯发呆的时间,被学业挤压殆尽,当生活只剩下课本和试卷,鲜活的个体体验被抽空,精神世界难免陷入贫瘠与倦怠。

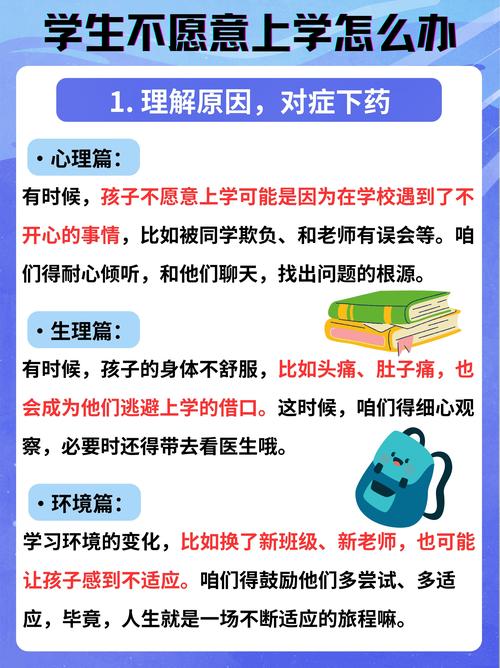

- 心理健康亮起红灯:长期高压环境下,焦虑、抑郁情绪在高中生群体中并不罕见,他们可能表现出持续的疲惫感、注意力难以集中、兴趣减退、易怒甚至躯体化症状(如头痛、胃痛),世界卫生组织的数据触目惊心——全球10-19岁青少年中,约七分之一存在心理健康问题,学业压力是主要诱因之一。

高中之“累”,是知识洪流对认知极限的挑战,是家庭社会期望与同辈竞争交织的重负,更是个人成长时间与空间被无情挤压后的身心枯竭,当青春的翅膀被过度的期望与竞争束缚,飞翔便成了一种沉重的负担。

看见“累”的根源并非为了沉溺于无力感,这需要教育理念的革新——从唯分数论转向关注人的全面发展;需要家庭的理解与减压——家应是港湾而非第二战场;需要社会的理性看待——成功的定义理应多元;更需要制度设计的优化——如更科学的课程安排与评价体系。

唯有各方合力,才能为青春卸下不必要的重担,让高中岁月在奋斗中依然能保有探索的乐趣、休憩的权利和心灵成长的自由空间——让年轻的生命在压力下依然能找到属于自己的呼吸节奏,在负重前行的路上,仍能看见星光。