"我家孩子每天抱着手机不撒手""我女儿为了玩游戏和奶奶大吵一架""孩子说同学都在玩,不玩就没朋友"......这些真实场景折射出当代家庭教育中绕不开的挑战:当电子游戏成为数字原住民的生活方式,家长该如何智慧应对?

理解:游戏为何让孩子欲罢不能

2019年北京大学发布的《青少年网络行为白皮书》显示,我国6-18岁青少年平均每天游戏时长达到2.3小时,要化解游戏引发的亲子矛盾,首先要理解其背后的深层动因。

从神经科学角度看,游戏设计的即时反馈机制(如击杀音效、经验值增长)会刺激多巴胺分泌,这种快感体验与青少年大脑发育期的奖赏系统高度契合,心理学研究表明,游戏中获得的掌控感、社交归属感恰好弥补了现实中的学业压力与社交焦虑,更值得关注的是,元宇宙时代的青少年已将虚拟社交视为现实社交的延伸,游戏账号等级、皮肤装备成为他们的"社交货币"。

警惕:三类常见错误应对方式

-

围堵式管理:某重点中学曾发生学生为躲避家长监控,将手机藏进保温杯带进校园的案例,简单粗暴的禁止往往适得其反,激发逆反心理的同时,还可能催生偷玩、谎报时间等行为。

-

放任式妥协:"反正管不住就随他去吧"的消极态度,可能导致孩子陷入游戏成瘾,临床心理学发现,连续6个月每天游戏超4小时,会显著影响前额叶皮层发育,导致自控力下降。

-

条件式交换:"考进前三就让你玩"的奖励机制,可能扭曲孩子的内在动机,某教育机构追踪调查显示,采用游戏作为奖惩手段的家庭,孩子出现厌学情绪的比例高出37%。

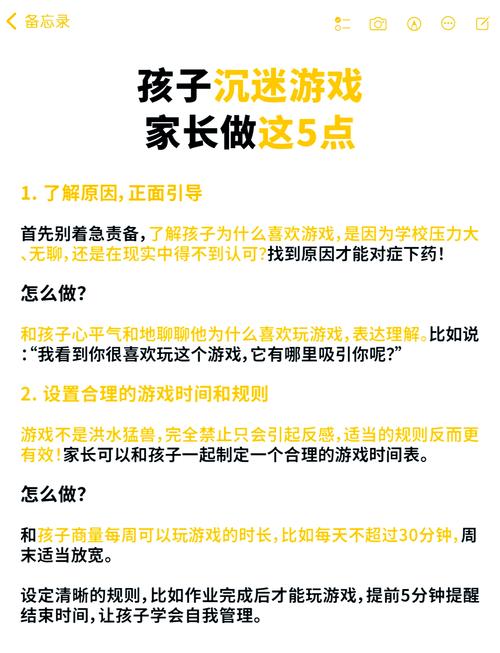

实践:四步平衡引导法

第一步:需求解码——建立情感连接 案例:14岁的小宇因沉迷《原神》与父母冷战,咨询中发现,他在游戏中组建的"冒险小队"给予了他现实中缺失的团队认同,建议家长定期组织家庭剧本杀,逐步转移社交需求。

方法: • 每周设置30分钟"游戏访谈",让孩子讲解游戏亮点 • 绘制"游戏动机象限图"(社交/成就/放松/探索) • 共同观看《游戏改变世界》TED演讲

第二步:规则共建——培养契约精神 某国际学校采用的"游戏公约"值得借鉴:学生自主拟定每日任务清单,完成学习、运动等"主线任务"后解锁游戏时间,家长担任"系统监督员"。

执行要点: • 采用"番茄工作法":学习45分钟+游戏15分钟 • 设置物理隔离区(如客厅游戏角) • 使用智能设备管理软件(需经孩子同意)

第三步:认知升级——发展游戏素养 清华大学新媒体研究中心提出"游戏读写能力"概念,包括:

- 批判性思维:分析游戏数值设计原理

- 创作能力:尝试开发简易小游戏

- 健康管理:了解ESRB分级制度

实践建议: • 举办家庭游戏评鉴会(从画面、剧情、价值观多维度分析) • 参观游戏公司开放日 • 学习使用Unity引擎制作家庭纪念小游戏

第四步:价值迁移——构建现实支点 北京某重点中学的电竞社规定:队员必须保持年级前50%排名,将游戏中的策略思维应用于学业规划,这种"能力迁移"模式使该社团学生平均成绩提升11.3%。

可操作方案: • 将游戏任务拆解思维用于学习计划制定 • 把副本团队指挥经验转化为班级活动组织能力 • 通过游戏英语界面提升语言应用能力

进阶:构建家庭游戏文化

智慧型家长正在尝试角色转变:

- 成为游戏同伴:每周设立家庭游戏夜,共同挑战《双人成行》等合作类游戏,在虚拟世界中增进理解。

- 化身成长教练:制作"能力提升路线图",将游戏进度与现实技能挂钩,如钢琴考级对应解锁新游戏章节,向导:精选《纪念碑谷》《绘真·妙笔千山》等艺术性游戏,将其转化为美育素材。

特别提醒:识别预警信号

当孩子出现以下状况时需专业干预: • 连续三个月日均游戏超5小时 • 出现躯体症状(手抖、失眠、食欲减退) • 现实社交功能明显退化

建议采用WHO推荐的"三问自测法":

- 是否影响正常生活?

- 停止游戏是否焦躁不安?

- 是否不断追求更长时间?

站在数字文明的交叉口,完全隔绝游戏如同阻止孩子接触互联网般不切实际,教育的智慧在于将"游戏力"转化为"成长力"——当家长从"监管者"转变为"引导者",当屏幕时间变成亲子沟通的桥梁,我们终将发现:真正需要管理的从来不是游戏本身,而是我们对待新技术文明的态度与方法,正如未来学家简·麦戈尼格尔所言:"游戏化思维将是21世纪最重要的生存技能。" 培养会玩游戏的孩子,本质上是在培养懂得平衡、善于创新、具备数字素养的未来公民。