初秋的傍晚,张女士又一次站在儿子房间门口,看着摊开的作业本和趴在桌上发呆的孩子,内心涌起熟悉的焦虑,这个场景在无数三年级家庭重复上演:明明半小时就能完成的抄写作业,孩子磨蹭两小时还在摆弄橡皮;原本活泼开朗的孩子,提到作业就变得愁眉苦脸;家长从耐心辅导逐渐演变成吼叫训斥......这不仅是某个家庭的特殊困扰,更是当代基础教育中极具代表性的现象,据2023年基础教育质量监测报告显示,三年级阶段学生作业拖延发生率较二年级骤增47%,成为小学阶段首个学习行为转折点。

现象背后的成长密码 三年级学生的身心发展正经历关键转型期,认知层面,具体运算思维开始萌芽,但抽象理解力尚未成熟,对重复性机械作业容易产生倦怠,心理发展方面,9-10岁儿童自我意识显著增强,开始质疑"为什么要写作业"这类指令的合理性,生理特征上,这个阶段孩子前额叶皮层仍在发育,专注力持续时间约20-25分钟,超出此阈值的作业容易引发疲劳。

典型案例中,李同学每天用3小时完成抄写作业,但数学应用题正确率反而下降,经观察发现,机械重复的作业模式削弱了学习兴趣,导致认知资源过度消耗,这种矛盾折射出现行作业设计与学生发展需求的结构性错位。

破解困局的六个维度

-

作业重构:认知负荷理论实践 将传统抄写作业升级为"结构化书写",例如语文生词练习,可设计"生词树"模板:主干写词语,枝干写近义词,树叶画相关图画,这种方式将机械记忆转化为意义建构,使认知负荷保持在合理区间,某实验小学的跟踪数据显示,采用新型作业模板后,学生作业主动完成率提升62%。

-

时间管理:神经科学指导下的分段策略 采用"25+5+5"番茄钟改良法:25分钟专注作业后,进行5分钟肢体运动(如跳绳、拍球),再花5分钟复述学习内容,这种模式符合儿童注意力波浪式起伏规律,某重点小学对比实验表明,该方法使作业效率提升40%,记忆留存率提高35%。

-

动机激活:双重奖励系统搭建 建立"即时反馈+延时奖励"机制,即时反馈可采用作业完成度可视化图表,每完成1项贴一颗星星;延时奖励关联孩子兴趣点,如集满10颗星兑换科学实验材料包,北京某附小的实践案例显示,这种激励机制使92%的学生作业拖延行为得到改善。

-

环境塑造:多感官学习空间构建 打造"三区一体"作业环境:静音区配备降噪耳机和计时器,动态区设置可调节高度的站立书桌,展示区配置磁性白板用于思维可视化,广州某国际学校的追踪研究表明,这种环境改造使学生的作业专注时长平均延长18分钟。

-

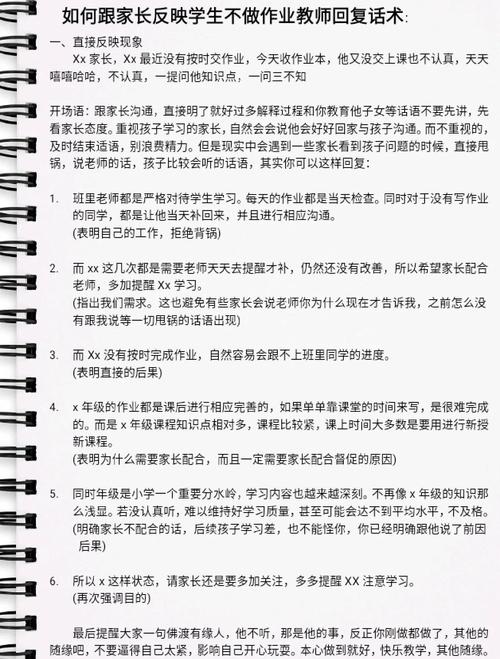

家校协同:教育共同体建设 建立"三明治沟通法":教师反馈时采用"肯定+建议+鼓励"结构,家长实施"作业预审制",每周与教师沟通作业难点,上海某教育集团的家校协作项目使家长焦虑指数下降54%,学生作业质量提升73%。

-

元认知培养:自主学习能力孵化 教授"作业自检三部曲":完成作业后先做"红绿灯标记"(红色表疑问,黄色表不确定,绿色表掌握),然后进行"错题侦探"游戏,最后绘制"知识地图",杭州某重点小学的对比实验显示,该方法使学生的元认知水平提高28%。

教育本质的回归与超越 当我们深入观察那些"抗拒作业"的孩子,常会发现他们并非厌恶学习本身,就像种子破土前的蛰伏,这些行为往往是对成长痛的自然反应,教育者需要超越表象,看到儿童内在的发展需求——那个摆弄橡皮的孩子,可能正在经历思维具象到抽象的艰难跨越;那个拖延作业的学生,或许在用独特的方式保护自己的学习兴趣。

某教育实验班的改革颇具启示:取消传统书面作业,改为"家庭探究项目",学生们用三周时间观察小区植物变化,记录数据并制作生态报告,令人惊讶的是,这些"不愿写作业"的孩子主动投入大量课余时间进行研究,最终呈现的报告质量远超预期,这印证了杜威"做中学"理论的当代价值——当学习与真实生活联结,当作业成为探索世界的窗口,教育的生命力自然绽放。

破解三年级作业困局,本质上是重构儿童与知识的关系,它不是简单的技术改良,而是需要教育者以更开阔的视野理解成长——在认知发展曲线中找到最佳着力点,在情感需求图谱里绘制支持网络,最终将作业转化为成长的阶梯,当我们放下"必须完成"的执念,转而思考"如何让学习真实发生",或许就能发现,每个抗拒作业的孩子心里,都藏着一颗等待被点燃的好奇心。