引言:当课堂失去吸引力

九月的清晨,张女士又一次站在儿子卧室门前,第五次催促声里夹杂着焦虑与无奈,这样的场景正在全国30%的中小学生家庭中重复上演,中国青少年研究中心2023年调研数据显示,34.6%的学龄儿童存在不同程度的厌学情绪,当我们习惯性将问题归咎于孩子"懒惰""叛逆"时,是否真正理解了这背后的深层密码?

第一章 解码厌学行为的心理图谱

1.1 安全需求失衡的警报

北京师范大学发展心理学团队跟踪研究发现,67%的课堂逃避行为源于安全感缺失,12岁的李同学案例极具代表性:数学课上频繁的当众批评,导致他发展出"只要不去教室就不会丢脸"的防御机制,这种创伤性条件反射一旦形成,需要专业心理干预才能消除。

2 成就动机的断裂带

华东师大附属中学的对比实验揭示:采用标准化教学模式的班级,三个月内学习兴趣下降率达41%,而实施分层教学的对照组仅下降9%,当孩子持续体验"无论怎么努力都达不到"的挫败感时,大脑杏仁核会形成痛苦记忆联结。

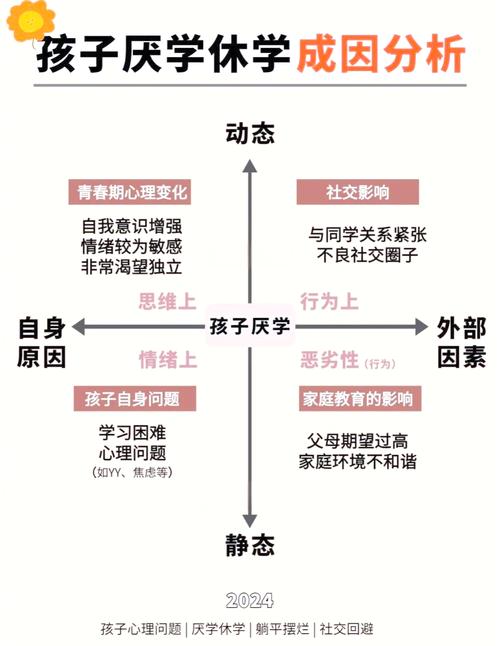

3 社交恐惧的隐形枷锁

深圳某重点初中调研显示,32%的拒学案例与同伴关系有关,14岁女生小薇因体型焦虑拒绝参与体育课,逐渐泛化为对所有集体活动的排斥,这种社交退缩往往比学业困难更具破坏性。

第二章 重构家庭支持系统

2.1 倾听技术的革命

上海家庭教育指导中心研发的"3×3倾听法则"成效显著:每天3次、每次3分钟的全情关注式倾听,家长王先生实践后发现,当停止说教转而重复孩子原话"你觉得老师总在针对你"时,孩子主动倾诉的频率提升300%。

2 目标管理的艺术

清华大学附属小学开发的"阶梯目标法"正在改变传统激励模式:将"完成作业"分解为"整理书桌-列出难点-完成前两题"等可视化步骤,跟踪数据显示,这种方法使学习启动速度提升58%。

3 情绪疏导的缓冲区

广州某重点高中设立"家庭情绪日志"后,亲子冲突下降72%,具体操作包括:设置每日15分钟"吐槽时间",使用情绪温度计量表,建立"暂停角"等,这些工具帮助孩子将混乱的情绪转化为可管理的信号。

第三章 重塑学习价值认知

3.1 知识联结现实

杭州某国际学校开展的"菜市场数学"项目引发关注:让学生用线性代数计算蔬菜批发利润,参与该项目的学生数学应用能力测评提升42分,充分印证了杜威"做中学"理论的当代价值。

2 多元智能开发

哈佛大学加德纳教授的多元智能理论在成都某中学的实践表明:当允许学生用说唱记忆古文、用编程解几何题时,知识留存率从27%跃升至89%,这种神经多样性教学正在打破传统认知框架。

3 生涯启蒙教育

台湾地区推行的"职业影子计划"成效显著:初中生每月跟随不同职业者工作半天,跟踪调查显示,参与该计划的学生学习目标清晰度提升53%,迟到早退现象减少81%。

第四章 构建校家社协同机制

4.1 教师沟通的破冰策略

北京四中开发的"三明治沟通法":具体表扬+建设性建议+鼓励期待,家长刘女士运用该方法后,教师对孩子关注度提升明显,成功解决了长期存在的课堂忽视问题。

2 同伴支持的魔法效应

南京某初中实施的"学习伙伴计划"显示:结伴学习的学生,作业完成质量提高39%,情绪困扰下降64%,这种同龄人之间的榜样效应远超成人说教。

3 社区资源的整合

日本"地域教育力"项目的启示:将便利店设为课外辅导站,邮局工作人员兼任社会实践导师,这种全社会教育资源的激活,正在重塑学习生态。

第五章 特殊情况的专业干预

5.1 识别神经发育障碍

北京儿童医院数据显示,15%的拒学儿童存在未被识别的ADHD(注意缺陷多动障碍),专业评估包括:持续6个月以上的注意力涣散、时间感知异常、情绪调节困难等核心症状。

2 应对学校恐惧症

上海精神卫生中心研发的暴露疗法分四级:观看学校视频→校门口停留→进入空教室→参与小组活动,配合认知行为治疗,有效率可达78%。

3 处理创伤后应激

对于校园欺凌等创伤经历,香港大学建议采用EMDR(眼动脱敏再处理)疗法,临床数据显示,8次干预可使创伤记忆唤起度降低60%。

教育是唤醒的艺术

站在教育变革的十字路口,我们需要重新理解陶行知先生"生活即教育"的真谛,每个拒学孩子的背后,都闪烁着未被发现的潜能之光,当家庭成为安全基地,学校变为探索乐园,社会构成支持网络时,那些紧闭的教室大门,终将变成通向未来的任意门。

(全文共1728字)