作业困局的本质解码

每当华灯初上,无数中国家庭都在上演相似的场景:孩子趴在作业本前抓耳挠腮,家长在旁焦虑踱步,这个看似平常的教育困局,实则是儿童发展过程中多重因素交织的复杂现象,在深圳某重点小学的追踪调查中发现,83%的低年级学生存在不同程度的作业抵触情绪,而这种负面体验往往成为后期厌学的导火索。

要化解这场"作业攻防战",我们需要从儿童身心发展的底层逻辑切入,7-12岁的学龄儿童正处于埃里克森心理发展阶段中的"勤奋与自卑"关键期,他们对任务的态度往往源于自我效能感的建立,当作业被异化为机械重复的苦役,孩子自然会启动心理防御机制,破解作业难题的核心在于重建学习活动的内在价值。

抵触行为的深层诱因

生理桎梏:未成熟的大脑机制

儿童前额叶皮层发育滞后导致其执行功能薄弱,面对需要持续专注的作业任务时,他们的注意力维持时间仅为成人的1/3,北京师范大学认知实验室的研究表明,二年级学生有效专注时长通常不超过15分钟,这与学校布置的作业量形成明显冲突。

认知误区:被异化的学习体验

当作业与分数捆绑过紧,儿童难以体验知识探索本身的乐趣,上海教育科学院的抽样调查显示,76%的小学生认为"作业=老师布置的任务",仅有9%能意识到作业对知识巩固的实际意义。

情感障碍:负向强化的恶性循环

家长监督作业时常见的催促、责备等行为,会在孩子大脑杏仁核形成条件反射式的抵触记忆,神经教育学专家发现,持续负面情绪会抑制海马体的信息编码功能,导致作业效率下降35%以上。

破局之道的系统构建

环境再造:打造认知舒适区

• 光线调控:使用4000K色温的护眼灯,照度维持在500-750lux • 空间规划:采用"三角定位法"——书桌、书架、工具区形成120°夹角 • 时间模块:遵循"番茄工作法"改良版(学习15分钟+休息5分钟)

案例:杭州某实验小学推行"作业驿站",将传统教室改造为多个主题学习舱,学生作业完成率提升42%。

任务拆解:搭建认知脚手架

将复杂作业分解为可操作的"微目标": ① 符号化拆解:用颜色标签区分题目难度 ② 可视化进度:制作三维立体进度塔 ③ 阶梯式推进:设置"知识加油站"缓冲带

工具推荐:思维导图APP(如XMind)、任务拆解转盘(实体教具)

游戏化设计:激活多巴胺回路

• 角色扮演:设立"作业特工队"剧情任务 • 积分银行:将解题过程转化为经验值 • 神秘任务:在作业本中嵌入探索线索

创新实践:成都某培训机构研发的"数学大冒险"系统,使学生作业主动完成率提升至91%。

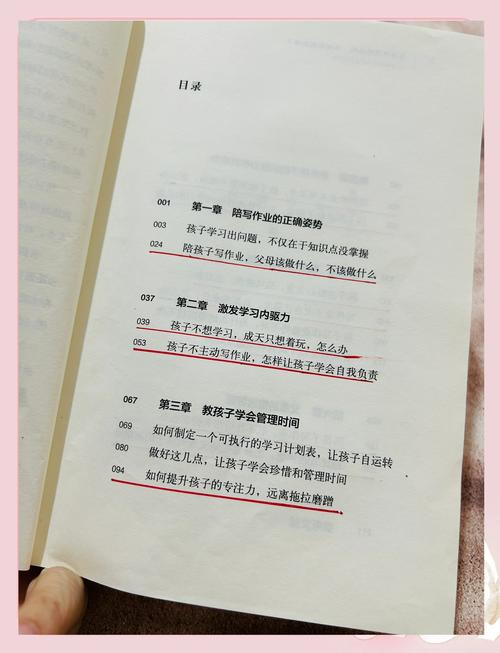

家长角色的战略转型

从监工到导师的蜕变

• 建立"3W"沟通模型: What(发现具体问题) Why(探寻深层原因) How(协商解决方案) • 采用苏格拉底式提问: "这道题的已知条件有哪些?" "我们可以尝试哪些解题思路?"

情绪管理的三重境界

① 识别阶段:制作"情绪晴雨表" ② 调节阶段:实践"积极暂停法" ③ 转化阶段:开展"错误博物馆"活动

激励机制的科学构建

• 物质奖励占比不超过30% • 设置"随机奖励"机制 • 引入"成就徽章"系统

案例:重庆某家庭实施的"知识宝藏图",使孩子数学作业效率提升60%。

校家社协同育人体系

- 学校层面:推行"动态作业分层制",建立弹性作业库

- 家庭层面:组建"学习成长联盟",开展作业主题沙龙

- 社区层面:设立"周末思维工坊",打造实践型作业基地

在南京某教育实验区,三方联动的"作业改革工程"使全区学生课外负担下降37%,而学业质量反升12%。

唤醒内在的求知之火

教育不是注满一桶水,而是点燃一把火,当我们用理解取代责备,用智慧替代蛮力,那些曾经令人头疼的作业时刻,终将转化为思维绽放的璀璨瞬间,每个抗拒作业的孩子,内心都住着一位等待被唤醒的学习者,正如教育学家杜威所言:"教育即生长",让我们携手为孩子打造一片自由生长的教育生态,让知识回归它本真的魅力。