在家庭教育的漫长历程中,总有一个问题让无数父母辗转反侧:那个曾经乖巧听话的孩子,是从什么时候开始变得难以沟通?当孩子第一次摔门拒绝交流,当曾经亲密的亲子关系出现裂痕,家长们往往在困惑与焦虑中不断追问——孩子的叛逆期到底从几岁开始?这个看似简单的问题,实则蕴含着儿童心理发展的深层规律,作为从业二十余年的教育研究者,我发现大多数家长对叛逆期的认知存在三大误区:将叛逆期等同于青春期、用单一标准衡量所有孩子、将叛逆行为简单归结为"不听话",本文将通过科学理论和真实案例,带您重新认识儿童成长过程中三个至关重要的转折点。

被忽视的"第一叛逆期":2-3岁的自我觉醒

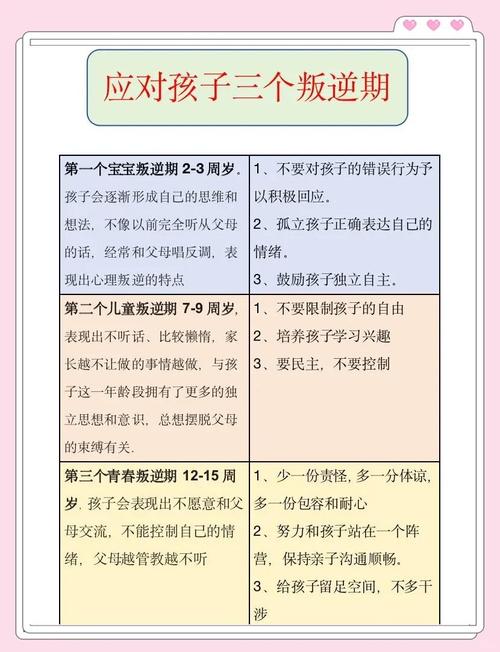

在幼儿教育领域,有个令人震惊的数据:87%的家长将孩子3岁前的反抗行为视为"无理取闹",却不知道这正是人类首次自我意识觉醒的标志,当18个月大的幼儿开始说"不",当2岁孩子固执地要自己穿衣吃饭,这些看似任性的举动,实则是其心理发展的里程碑式突破。

蒙特梭利教育体系将1.5-3岁定义为"自我建构期",此时儿童通过反抗外部指令来确认自我存在,神经科学研究显示,这个阶段幼儿前额叶皮层开始形成抑制功能,他们开始意识到自己与环境的界限,典型案例中的小宇,在2岁半时突然拒绝母亲喂饭,即便把饭菜洒满餐桌也要自己拿勺子,这种"可怕的两岁"现象,本质上是儿童建立独立人格的必要过程。

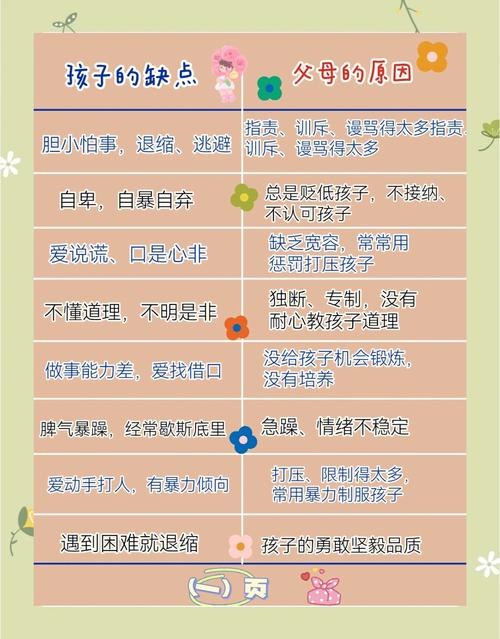

面对第一叛逆期,家长最需要调整的是教养方式,替代"不许碰"的强制命令,可以提供有限选择:"你想用蓝色勺子还是黄色勺子?";将"马上收拾玩具"改为"我们先收拾积木还是绘本?",这种策略既尊重孩子的自主权,又引导其建立规则意识,值得注意的是,这个阶段的过度压制可能导致两种极端:要么形成讨好型人格,要么埋下青春期强烈逆反的隐患。

潜伏的"中间叛逆期":7-9岁的认知重构

当孩子背起书包走进校园,很多家长认为终于度过了育儿最艰难阶段,然而教育心理学研究揭示,小学低年级到中年级过渡期(7-9岁)正悄然酝酿着第二次心理革命,这个被称为"童年中期转折点"的阶段,儿童开始建立系统的逻辑思维,他们对权威的认知从绝对服从转向理性判断。

脑科学扫描显示,7岁儿童的前额叶皮层代谢率达到成人水平的80%,这使得他们开始质疑简单指令的合理性,就像案例中的乐乐,在二年级突然追问:"为什么我必须先写作业再玩?张同学都是先玩半小时。"此时若家长仍用"我说了算"来应对,往往引发激烈对抗,某重点小学的跟踪调查显示,在这个阶段获得解释权的孩子,初中阶段的亲子冲突发生率降低63%。

智慧的父母会抓住这个黄金时期培养孩子的辩证思维,当孩子质疑规则时,可以反问:"你觉得先写作业有什么好处?先玩可能存在什么问题?"通过共同探讨制定双方认可的时间表,既能维护家长权威,又能培养孩子的决策能力,这个阶段形成的思维模式,将直接影响青春期的问题解决方式。

显性的"青春叛逆期":12-16岁的身份重塑

提到叛逆期,大多数人立即联想到青春期,确实,12-16岁是亲子冲突最激烈的阶段,但鲜为人知的是,这个时期的叛逆程度与前两个阶段的引导质量密切相关,青少年发展研究中心的数据表明,在前两个叛逆期获得充分自主训练的孩子,青春期严重逆反行为发生率不足未训练者的三分之一。

青春期叛逆的本质是身份认同危机,随着第二性征发育和社交圈扩展,青少年在激素水平剧烈波动中,迫切需要通过反抗来切割儿童期的依赖形象,脑成像研究显示,青少年大脑边缘系统(情绪中枢)的活跃度是成人的2倍,而前额叶控制功能要到25岁才完全成熟,这种神经发育的不平衡解释了为何他们会做出冲动决定。

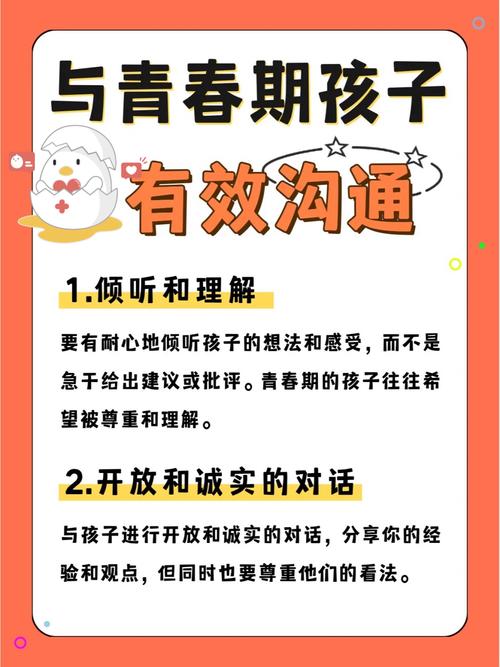

典型案例中的15岁女生小雯,突然将头发染成紫色并拒绝与父母同桌吃饭,表面看是叛逆行为,深层是寻求自我认同的表现,此时最有效的沟通策略是"非对抗式对话":不说"你怎么变成这样",而问"这个发色让你感觉有什么不同";不命令"马上改回来",而是探讨"这个形象可能带来哪些影响",这种尊重态度的背后,是对孩子心理需求的深刻理解。

跨越代沟的桥梁:叛逆期的正向引导

三大叛逆期构成儿童发展的阶梯式成长路径,2-3岁培养的是自我意识,7-9岁构建的是理性思维,12-16岁完成的是身份认同,每个阶段都需要不同的应对策略,但核心原则始终不变:用成长型思维代替对抗式管教。

哈佛大学教育学院的研究证实,在叛逆期获得尊重的孩子,成年后具备更强的情绪调节能力和问题解决能力,当孩子说"不"时,不妨看作其独立思考的开始;当孩子质疑规则时,可视作批判性思维的萌芽,建立每周固定的家庭会议制度,采用"问题—感受—建议"的三段式沟通,往往比即时说教更有效。

值得警惕的是,约15%的极端叛逆行为可能源于未被识别的心理问题,如果孩子持续出现睡眠障碍、社交回避或成绩骤降,需要及时寻求专业帮助,但绝大多数叛逆现象,只要家长保持情绪稳定、设定清晰边界、给予适度自主权,都能转化为宝贵的成长契机。