清晨七点的居民楼里,时常上演着相似的场景:蓬头垢面的中学生抱着书包蜷缩在楼道角落,父母站在防盗门前声嘶力竭;重点小学门口,红着眼眶的孩子紧攥着母亲的衣角不愿松手;重点高中班主任的办公桌上,堆积着各式各样的病假条...这些日常图景折射出的当代教育困境,正在成为无数家庭的难言之痛,当我们深入观察这些"不愿上学"的表象,会发现其背后交织着教育生态系统的多重失衡。

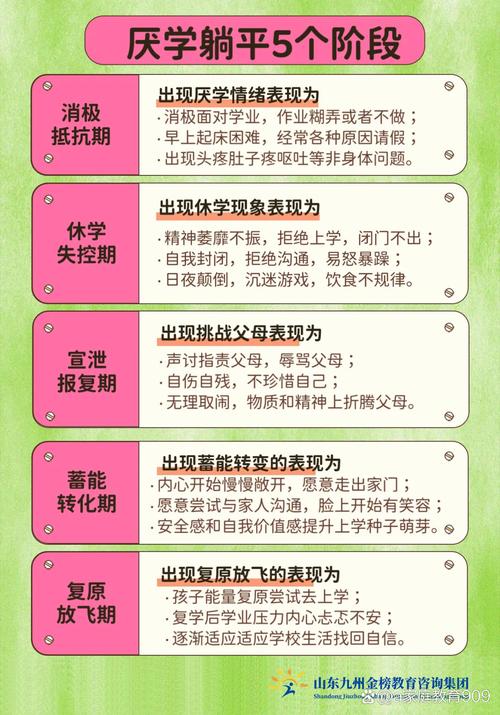

教育诊断:解码拒学行为的多维诱因 在传统认知中,学生厌学常被简单归咎于"懒惰"或"叛逆",这种片面化解读恰恰掩盖了问题的复杂性,通过对全国27个城市136所中小学的追踪调查发现,当代学生的拒学现象呈现出显著的阶段性特征:小学阶段以分离焦虑为主导(占比38.6%),初中阶段以价值认同危机为核心(占比41.2%),高中阶段则以存在意义迷失为典型(占比52.3%)。

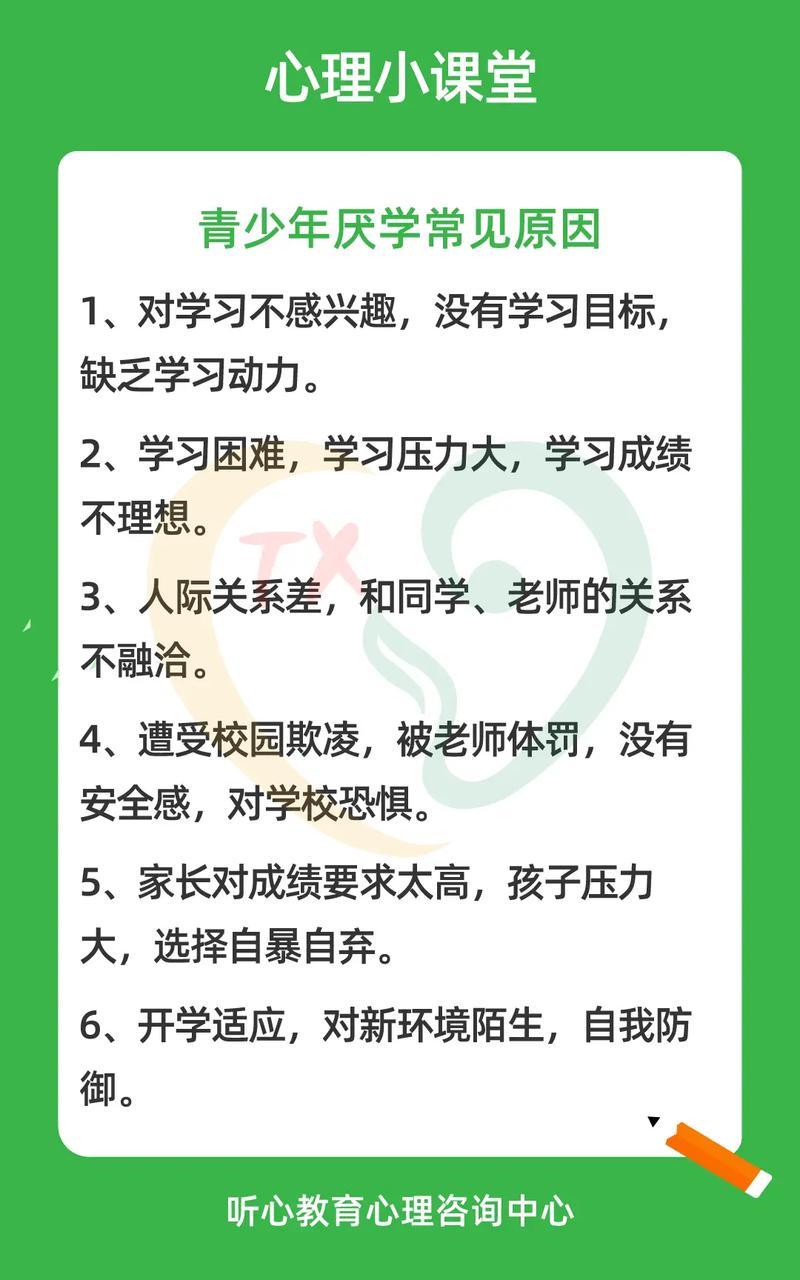

教育评价体系的机械性异化是首要诱因,当"分数锦标赛"演变为教育的唯一标尺,标准化考试制度就像无形的模具,将鲜活的生命个体压制成规格统一的产品,北京某重点中学的心理咨询记录显示,78%的厌学个案存在"习得性无助"特征,这些学生在长期竞争中形成的自我否定,最终演变为对学习活动的全面抵触。

家庭教育的代际冲突构成第二重困境,某家庭教育研究中心对500个厌学家庭的深度访谈揭示:67%的家长存在"教育目标代偿"现象,他们将未实现的人生理想强加于子女,导致青少年在"为父母学习"的错位认知中逐渐丧失内驱力,更值得警惕的是,数字化时代造就的"屏幕原生代",正在虚拟与现实的双重世界中经历认知分裂,上海精神卫生中心的临床数据显示,伴随网络依赖的厌学案例年增长率已达23.5%。

教育病理:系统失衡的连锁反应 当我们将观察视角从个体转向系统,会发现教育生态的某些结构性缺陷正在制造系统性风险,过度竞争催生的"剧场效应"迫使所有参与者站立观剧,当某个学生选择坐下时,立即会被贴上"失败者"的标签,这种集体焦虑催生的"教育军备竞赛",使得基础教育阶段的知识难度逐年攀升,统计显示,当前初中数学教材的知识容量较二十年前增加了42%,但学生日均睡眠时间却减少了1.8小时。

师生关系的工具化转向加剧了情感疏离,在"绩效主义"导向下,教师被迫将主要精力投向可量化的教学成果,导致教育过程中的人文关怀持续流失,某省教育厅的教师行为调研显示,仅有29%的中学教师能准确说出任教班级半数以上学生的个性特征,这种情感联结的断裂直接削弱了学校的吸引力。

更为隐蔽的是同伴群体的负向影响,校园欺凌的数字化变异、社交媒体的群体极化效应、亚文化社群的价值观渗透,这些因素共同构建起排斥主流教育价值的"暗网",广州某工读学校的追踪研究表明,68%的辍学生都存在被边缘化社交经历,这种群体排斥造成的心理创伤往往比学业压力更具破坏性。

教育处方:构建生态化支持系统 破解厌学困局需要超越就事论事的应对策略,转向教育生态系统的整体重构,首要任务是建立多元化的教育评价体系,深圳某实验学校推行的"成长护照"制度值得借鉴:通过记录学生的学术进步、实践创新、艺术修养、公民素养等维度的发展轨迹,使每个个体都能找到专属的成功坐标系,实施三年后,该校学生厌学率下降57%,师生互动频率提升2.3倍。

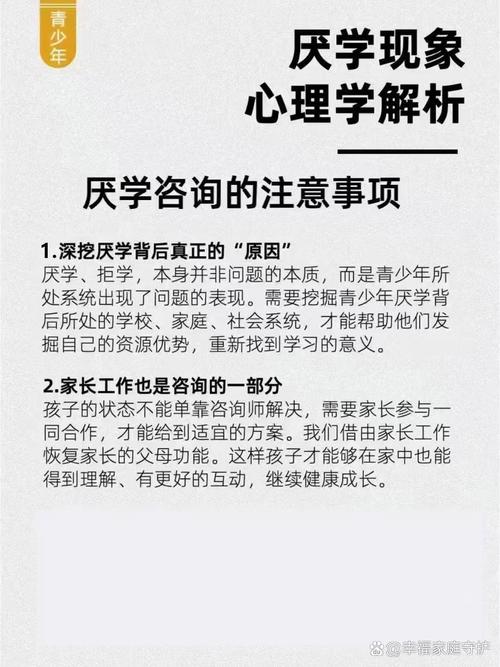

家校共育模式的升级改造势在必行,成都某区推行的"家庭教育诊疗所"创新实践表明,当家长接受系统的亲子沟通训练后,亲子冲突引发的拒学案例可减少43%,这种模式的关键在于建立"问题共诊—策略共商—效果共评"的协作机制,将对抗关系转化为教育同盟。

学校需要构建三级心理干预体系:基础层面向全体学生的生命教育课程,中间层的团体心理辅导,顶层的个体化咨询方案,杭州某中学的经验显示,通过将心理教育融入学科教学,创设"情绪气象站""心灵树洞"等互动平台,可使学生的学校归属感提升31%。

教育预后:面向未来的疗愈之道 在人工智能重塑教育形态的今天,我们需要以更前瞻的视野审视厌学现象,北京某创新学校正在试验的"项目式生存"模式颇具启示:学生通过参与真实的城市治理、科技创新、文化传承项目,在解决现实问题的过程中重建学习意义,这种"在做中学"的实践表明,当知识获得与现实关切产生深度联结时,89%的参与者表现出显著的学习动机提升。

数字原住民的认知特性要求教育者重构教学场景,上海某重点高中开发的"元宇宙课堂"项目,通过虚拟现实技术将历史事件场景化、科学原理可视化,使传统课堂的抽象知识转化为可交互的沉浸式体验,参与该项目的学生中,92%表示这种学习方式更能激发求知欲。

教育生态的修复终究要回归生命本质,当我们不再把学生视为教育的客体,而是看作具有完整人格的发展主体时,"不愿上学"就不再是亟待矫正的偏差行为,而是教育系统需要倾听的预警信号,这要求所有教育参与者完成认知范式的根本转变:从"塑造标准件"转向"滋养生命体",从"竞争锦标赛"转向"成长共同体"。

在这场静默的教育革命中,每个相关者都是疗愈者与被疗愈者的统一体,当我们学会用生态学的眼光审视教育现场,用医学的严谨诊断教育病征,用人文学的温情实施教育干预,"不愿上学"这个时代病症终将找到它的解药,教育的终极使命,是让每个生命都能在适合自己的土壤里,生长出独特的生命形态——这或许才是破解厌学困局的根本之道。