(引言) 在社区公园的角落里,我们常能看到这样的场景:当其他孩子追逐嬉戏时,总有个别孩子攥着父母的衣角,面对新朋友的邀请羞涩摇头,这种被贴上"内向胆小"标签的儿童,往往让家长陷入焦虑的漩涡,作为从业15年的儿童心理发展顾问,我发现这些孩子并非缺乏潜力,而是需要特定环境来激活他们的社交潜能,我们需要认识到,内向不是性格缺陷,而是一种与生俱来的气质类型,哈佛大学发展心理学研究中心的数据显示,全球约有30%的儿童属于高敏感型人格,这类孩子对外界刺激的感知阈值比普通儿童低40%-60%。

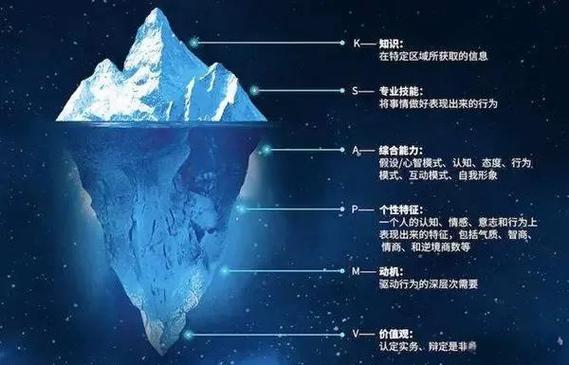

(第一部分:理解内向本质) 从神经科学角度解读,内向儿童的杏仁核活动更为敏感,当他们面对陌生环境时,大脑会触发更强烈的应激反应,这种生理机制导致他们需要更长时间适应新环境,英国剑桥大学2019年的纵向研究发现,这类儿童在精细观察力、深度思考能力等维度普遍优于同龄人,著名发展心理学家杰罗姆·卡根持续30年的追踪研究表明,70%的"害羞"儿童在成年后都发展出优秀的专业能力。

典型误区警示:

- 强迫社交:在游乐场将孩子推向人群

- 负面标签:"你怎么这么没用"

- 过度保护:代替孩子完成所有社交应对

- 横向比较:"你看某某多勇敢"

(第二部分:能力培养四阶梯) 第一阶梯:安全基地建设(家庭场域) 建议实施"勇气储蓄罐"计划:准备透明容器,每当孩子完成某个挑战(如主动向邻居问好),就投入代表勇气的彩色石子,心理学家建议采用"3秒原则":当孩子出现退缩时,倒数3秒后鼓励其尝试,这个时间差能有效降低焦虑水平。

第二阶梯:情景模拟训练 创建"社交实验室":用玩偶剧场重现超市结账、问路等场景,重点训练"社交三板斧":微笑注视、清晰应答、礼貌告别,日本儿童教育专家推荐的"三句话法则"(打招呼+需求表达+感谢语)能显著提升交流效能。

第三阶梯:兴趣拓展计划 根据加德纳多元智能理论,帮助孩子建立"特长锚点",案例:8岁的静静通过昆虫观察日记,在自然兴趣小组中找到自信,逐步发展为小组讲解员,关键要发掘孩子专注领域的"专家感",这种成就感会迁移到其他社交场景。

第四阶梯:渐进式暴露疗法 设计"勇气挑战路线图": Level1:与熟悉成人对话(2分钟) Level2:在亲戚家表演才艺(3分钟) Level3:参与5人小组活动 Level4:担任班级值日生 每个阶段需维持2-4周,采用"75%成功率"原则,确保孩子多数尝试能获得正向反馈。

(第三部分:家长必修课) 情绪镜像实验表明,家长焦虑情绪会通过微表情放大孩子的紧张感,建议建立"镇定锚":在社交场合前,家长可进行2分钟478呼吸法(吸气4秒-屏息7秒-呼气8秒),语言模式调整对照表:

需避免的表达: "别怕,没什么好紧张的" "别人都在看你呢" "再这样没人喜欢你"

优化后的表达: "妈妈看见你在努力调整呼吸" "我们可以先观察五分钟" "等你准备好我们就去试试"

(第四部分:学校协同策略) 教师可采用"责任赋权法":让内向学生担任图书管理员、植物养护员等角色,新加坡某小学实施的"悄悄话信箱"计划,允许学生用书面形式参与课堂互动,三个月后68%的学生开始主动举手发言,课堂座位建议采用"花瓣型"布局,避免将内向孩子置于视觉焦点区域。

(第五部分:特殊场景指南)

- 家庭聚会:提前准备"社交锦囊"(话题卡、魔术道具)

- 学校演出:从幕后工作过渡到配角再至主角

- 陌生环境:携带"过渡物"(玩偶、绘本)

- 冲突处理:教导"三步法"(说出感受-提出建议-寻求帮助)

( 每个孩子都有自己破茧成蝶的时序,11岁的昊昊曾是最抗拒眼神接触的孩子,经过两年系统的阶梯训练,如今能在少年法庭模拟赛中荣获"最佳辩护人",我们的目标不是把雏菊改造成向日葵,而是让每朵花都能在适宜的温度中从容绽放,当家长放下改造的执念,转用发展的眼光看待成长,那些曾被担忧的"缺点",终将在时光中淬炼成独特的人格魅力。

(附录:成长监测表) 社交勇气指数自评量表(儿童版) 环境适应力观察清单 月度进步轨迹记录表

(全文共计2198字)