在这个教育焦虑普遍蔓延的时代,越来越多的家长发现原本乖巧的10岁孩子突然表现出强烈的拒学情绪,这种被称为"学校恐惧症"的现象,在小学中高年级群体中呈现明显上升趋势,2023年全国基础教育发展报告显示,9-12岁儿童出现持续性拒学行为的比例已达7.8%,较五年前增长近三倍,面对孩子每天早晨的哭闹拖延、频繁出现的身体不适症状,家长们往往陷入焦虑与无助的困境。

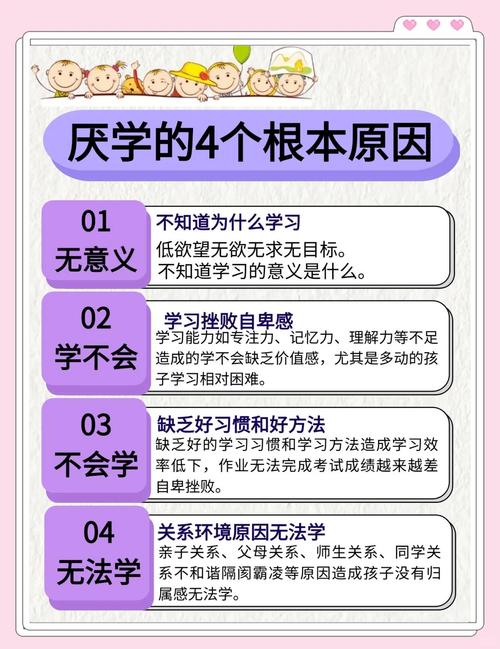

解码孩子的"心理发展密码" 处于10岁这个关键发展期的儿童,其认知能力与情绪发展正经历重要转折,根据皮亚杰认知发展理论,这个阶段的孩子开始从具体运算阶段向形式运算阶段过渡,他们逐渐发展出逻辑思维能力,但依然需要具体事物的支持,此时若遭遇学习困难,容易产生强烈的挫败感。

典型的情绪发展特征表现为:自我意识觉醒带来的人际敏感、对批评的过度在意、对同伴评价的高度重视,一位曾接受咨询的男孩小杰就曾坦言:"数学课上回答错误时,我感觉全班同学都在笑话我。"这种心理压力若得不到及时疏导,就可能转化为对学校的抗拒。

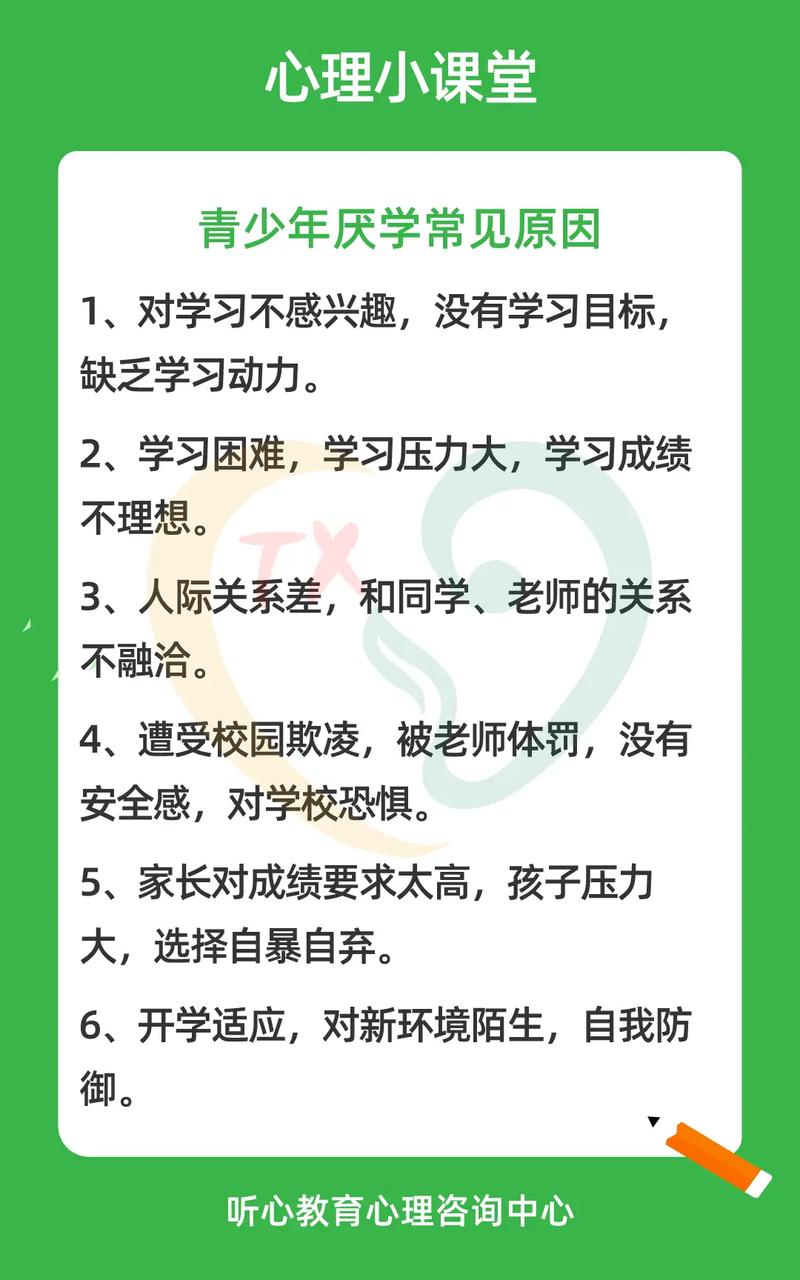

隐藏在校园里的"压力源" 当我们深入观察现代教育现场,会发现诸多潜在的压力因素,当前小学教育普遍存在的标准化评价体系,往往忽视个体差异,某重点小学的调研数据显示,四年级学生日均作业时间达到2.5小时,远超教育部规定的1小时标准,过重的学业负担不仅影响睡眠质量,更会引发慢性压力积累。

师生互动模式也需要重新审视,教育心理学研究证实,教师消极反馈与学生学习动机下降存在显著相关性,一个典型案例是转学生小雨,因为方言口音被老师当众纠正后,逐渐发展为拒绝开口朗读,这提醒我们,教育者的言行对孩子心理影响远超想象。

家庭教育的"双刃剑效应" 家庭教育方式对学龄儿童的影响往往被低估,过度保护型家长容易培养出抗挫能力薄弱的孩子,而高控制型教养方式则会引发隐性反抗,调查显示,在拒学儿童家庭中,有63%存在"直升机父母"现象,这些家长全天候监控孩子的学习过程,反而加重了孩子的心理负担。

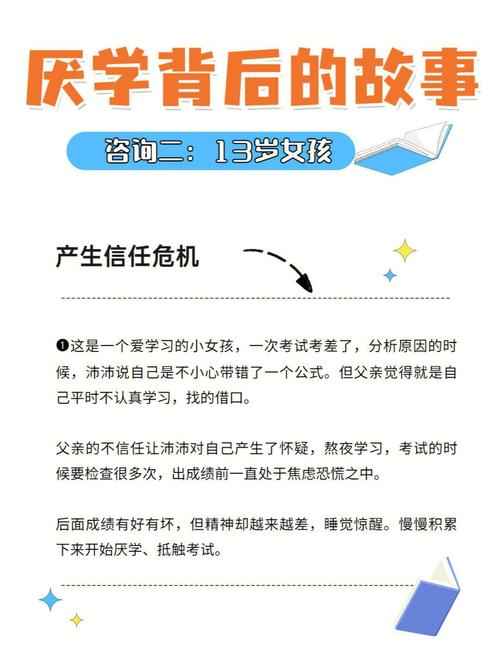

家长的焦虑传递更值得警惕,儿童发展专家观察发现,当父母频繁讨论升学竞争、成绩排名时,孩子会产生"学习是为父母"的认知偏差,有位母亲每天检查作业时不断强调"考不上重点初中就完了",半年后孩子开始出现上学呕吐症状。

社交困境中的"孤独星球" 同伴关系质量是预测学校适应的重要指标,10岁儿童正处于建立稳定友谊的关键期,社交挫折带来的心理创伤常被成人忽视,某心理咨询机构的数据表明,在拒学儿童中,有41%曾遭遇不同程度的校园人际问题,包括被孤立、起绰号、小团体排斥等。

集体融入困难往往源于多方面因素,转学生可能面临文化适应挑战,性格内向的孩子容易错失社交机会,而特殊才能或家庭背景差异也可能成为被排挤的原因,曾有位小提琴特长生因经常请假参赛,被同学贴上"不合群"的标签,最终发展为拒绝参加集体活动。

构建支持系统的"四维策略" 建立有效沟通渠道是破局的关键,建议采用"三明治沟通法":先表达理解("妈妈知道上学让你很难受"),再探讨原因("能说说具体发生了什么吗?"),最后给予支持("我们一起想办法解决"),避免使用"别人都能坚持为什么你不行"这类否定性语言。

重塑学习体验需要家校协同创新,某实验学校推行的"项目式学习"改革值得借鉴:将数学知识融入超市采购实践,用情景剧形式学习语文课文,这种具象化教学使抽象概念变得生动可感,该校学生的课堂参与度提升37%。

家庭需要成为情绪缓冲的"安全基地",建议设立"无作业日",开展亲子共读、户外运动等减压活动,重要的是让孩子感受到:家是可以说真话的地方,即使考砸了也不会失去父母的关爱。

当自我调节效果有限时,专业支持至关重要,儿童心理咨询师能通过沙盘游戏、房树人测验等投射技术,帮助孩子表达难以言说的情绪,认知行为疗法对改善焦虑症状有显著效果,而家庭治疗则能调整不良互动模式。

教育本质的再思考 在这个充满竞争的教育生态中,我们更需要回归育人初心,每个拒学行为背后,都藏着未被听见的求救信号,教育工作者和家长都应该学会用发展的眼光看待问题,认识到暂时的停滞可能孕育着新的成长契机。

当10岁的小玲经过三个月系统干预重返校园时,她的日记本上写着:"原来数学难题可以像游戏关卡一样逐个击破,王老师今天夸我的解题思路很特别。"这种积极的体验重建,正是教育应该给予每个孩子的礼物。

解决儿童拒学问题没有标准答案,但永远有更好的解法,它需要教育者保持专业敏感,家长修炼养育智慧,社会营造包容环境,当我们用理解取代责备,用支持替代强制,每个孩子都能找到属于自己的成长节奏,这不仅是解决当下困境的钥匙,更是培养终身学习者的必由之路。