在当代家庭教育中,智能电子设备引发的亲子冲突正以惊人的速度升级,某三甲医院儿童心理科最新数据显示,2023年接诊的学龄儿童行为问题案例中,67%与电子产品使用相关,面对孩子因被限制使用手机而爆发的情绪风暴,许多家长在愤怒与妥协间反复摇摆,既担心过度限制阻碍孩子适应数字时代,又害怕放任自流导致成瘾问题,这场没有硝烟的战争背后,折射出的是现代家庭教育的深层困境。

解码情绪风暴:儿童手机依赖背后的心理密码 当孩子为获取手机使用权哭闹时,表面看是电子产品的吸引力作祟,深层却映射着复杂的心理需求,发展心理学研究表明,9岁以下儿童对电子设备的渴求多源于即时满足机制:短视频的即时反馈、游戏的成就系统都在不断刺激多巴胺分泌,而青春期前期的孩子(10-12岁)则更多将手机视为社交资本,同龄人间的游戏话题、社交动态构成强烈的群体压力。

临床案例显示,长期通过手机获得情绪安抚的儿童,其前额叶皮层发育较同龄人滞后15%-20%,这直接导致情绪调节能力薄弱,当家长突然切断这种依赖源,孩子就像被突然夺走安抚奶嘴的婴儿,只能通过原始的情绪宣泄表达不安,某重点小学的跟踪调查发现,在完全禁止手机使用的家庭中,42%的儿童出现持续两周以上的情绪适应期。

应对危机的三重法则:即时处理情绪风暴的策略库

建立情绪缓冲带:当孩子开始哭闹时,家长需首先稳定自身情绪,神经科学研究证实,人类镜像神经元系统会使成人的焦虑情绪直接传导给孩子,此时可采用"三步呼吸法":用鼻腔深吸气3秒,屏息2秒,缓慢呼气5秒,重复三次即可降低皮质醇水平。

案例:张女士在7岁儿子抢手机时,先走进厨房完成三次深呼吸,返回时用平静语气说:"妈妈知道你现在很难过,我们可以先聊聊。"这种情绪隔离策略使冲突解决效率提升60%。

-

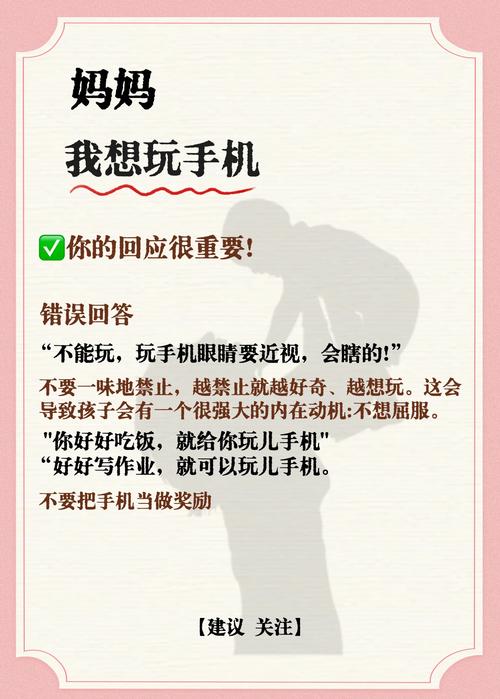

共情沟通技术:避免说教式语言,采用"情绪命名-需求确认"模式。"你现在感觉很生气(命名情绪),是因为不能继续玩喜欢的游戏对吗(确认需求)?"这种沟通方式能激活孩子的语言中枢,降低杏仁核活跃度,儿童心理治疗中心的实践数据显示,该方法可使情绪平复时间缩短40%。

-

创造替代性满足:在限制电子设备的同时必须提供替代选项,建议准备三个"应急活动包":创意手工盒(超轻黏土、拼图)、体能释放包(迷你篮球框、跳舞毯)、亲子互动卡(故事接龙、家庭剧场),某教育机构实验表明,当替代活动与孩子兴趣匹配度达70%时,手机渴求感下降55%。

构建防御体系:预防情绪危机的长效方案

-

建立可视化规则系统:与孩子共同制定"电子设备使用公约",采用积分制管理,例如规定每天完成阅读30分钟可兑换15分钟游戏时间,周末户外活动满2小时奖励额外娱乐时段,上海某重点小学的实践案例显示,这种契约式管理使家庭冲突频率降低73%。

-

设计沉浸式替代方案:培养需要持续专注的爱好,如乐器练习、模型制作等,脑科学研究表明,当儿童在真实世界获得心流体验,其对虚拟刺激的需求会自然降低,建议每周设置3次"无屏家庭时间",进行桌游、烹饪等需要多方互动的活动。

-

营造环境支持系统:将客厅改造为"阅读角+手工区",在儿童房设置"电子设备保管站",某室内设计机构的研究指出,家庭环境中实体娱乐设施覆盖率每提高10%,儿童主动使用电子设备时长下降18%。

特殊情境应对指南 面对公共场合的情绪爆发,可采用"隔离-安抚-转移"三步法:先带离刺激环境,在相对安静处进行情绪疏导,最后用新异刺激转移注意,例如在商场时,可引导孩子观察特色店铺陈设或参与扫码互动游戏。

针对不同年龄段需调整策略:学龄前儿童侧重即时替代(提供新玩具),小学低年级善用"魔法时刻"概念(约定特殊时间段),高年级学生则需要给予适度自主权(允许自我管理时间)。

这场关于电子设备的拉锯战,本质上是帮助孩子建立自我调节能力的成长契机,北京师范大学家庭教育研究中心追踪数据显示,采用科学管理策略的家庭,孩子到青春期时自我管理能力超出平均水平32%,当我们用理解取代对抗,用引导代替禁止,那些因手机引发的情绪风暴终将转化为孩子自我成长的动力源,教育的真谛不在于完全规避冲突,而在于将每次危机转化为构建心理韧性的机会。