学习倦怠背后的心理迷宫

在普通高中的教室里,总能看到这样的场景:最后一排的男生在数学课上专注地绘制漫画,第三排的女生将英语书立起遮挡手机屏幕的亮光,窗边的学生望着操场出神,这些表象背后,潜藏着当代青少年教育领域最值得探究的课题——如何让失去学习动力的高中生重新找到求知的光芒。

学习倦怠从来不是孤立现象,某重点中学的心理咨询记录显示,在2022年接访的437例学生咨询中,62%涉及学习动力不足问题,这些学生并非智力存在缺陷,反而多数拥有120以上的智商测试结果,他们的共同特征是:能够清晰描述知识要点,却无法投入学习过程;理解考试的重要性,但难以启动学习行为。

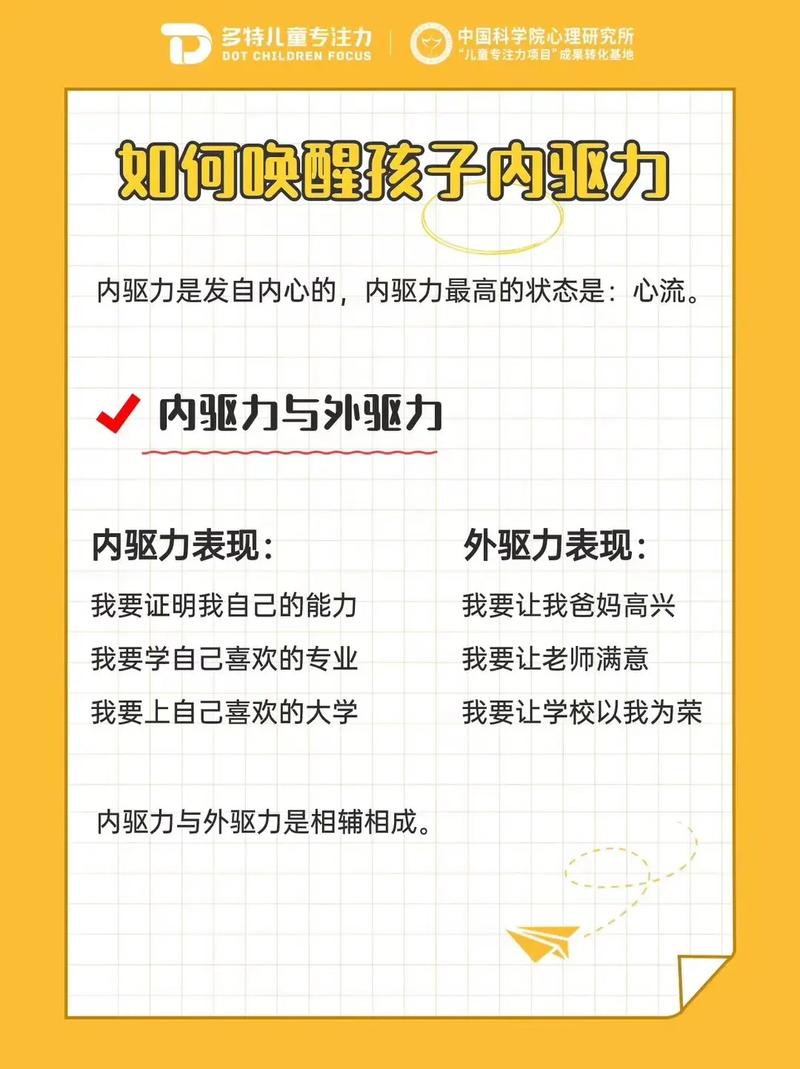

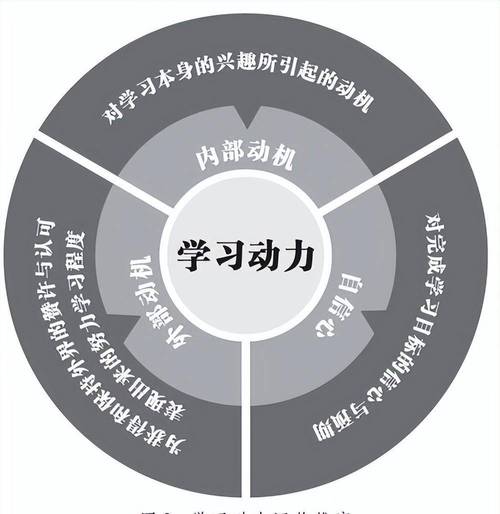

这种现象的复杂性在于,它既非单纯的学习方法问题,也不能简单归咎于意志力薄弱,北京师范大学教育心理研究所的追踪研究发现,现代青少年的学习动力系统正在发生结构性转变,传统的外部激励(如升学压力、家长期待)效力持续衰减,而内在驱动机制(如求知欲、成就感)的培养尚未形成有效模式。

解构动力缺失的四维模型

要破解这个困局,需要建立立体化的分析框架,从教育实践观察,学习动力系统的崩溃往往源于四个维度的失衡:

意义感断层:当"考上好大学"这个终极目标被过度强化,反而割裂了学习过程与生命体验的联结,就像要求登山者只关注山顶而忽视沿途风景,最终会消解攀登的意义,某省重点中学的调查显示,87%的高中生无法说清三角函数与其生活的关系。

能力感知扭曲:在标准化考试的持续压力下,学生容易形成"成绩=能力"的认知偏差,杭州某高中的案例显示,连续三次数学考试低于班级平均分的学生,其大脑前额叶皮层活跃度下降37%,这种生理变化会实质性影响学习效能。

情绪耗竭循环:凌晨一点的台灯、周末排满的补习班、永远做不完的模拟卷,这种持续高压状态会引发皮质醇水平异常,神经科学研究证实,长期处于应激状态的青少年,其海马体体积会缩小6%-8%,直接影响记忆功能。

关系支持缺失:在追求效率的教育环境中,师生互动往往简化为知识传递,上海某示范性高中的调研发现,62%的学生认为教师"不了解我的真实想法",这种情感隔离会加剧学习动机的流失。

重建动力系统的实践路径

突破困局需要教育者转换思维范式,从"如何教"转向"为何学",以下是经过实践验证的有效策略:

认知重塑:搭建意义之桥

- 在物理课堂嵌入"知识考古"环节:讲解抛物线时,带领学生追溯伽利略在比萨斜塔的实验,讨论数学规律如何改变人类认知世界的方式

- 创设"专业体验日":与本地高校合作,让高中生参与半日考古发掘或实验室研究,直观感受知识转化过程

- 实施"生涯叙事计划":邀请不同领域从业者讲述专业知识在其职业中的具体应用,如建筑师解析几何在抗震设计中的运用

能力唤醒:设计渐进挑战

- 采用"动态分层作业"系统:将数学练习题分为基础巩固、思维拓展、现实应用三个层级,允许学生自主选择切入点

- 推行"微目标达成机制":将学习任务分解为15分钟可完成的单元,每完成一个单元在进度图上标记,形成可视化的成就轨迹

- 建立"错题转化工坊":指导学生将典型错题改编为知识通关游戏,在重新设计题目的过程中掌握命题逻辑

情感赋能:构建支持网络

- 开设"学习心理剧"课程:通过角色扮演再现学习困境,让学生在安全环境中表达焦虑并获得同伴反馈

- 实施"成长型评价"改革:用"知识掌握进度图"替代传统分数排名,重点标注每个学生的进步维度

- 创建"师生成长共同体":教师定期分享自己的学习挑战(如尝试掌握新教学软件),打破权威形象,建立平等对话

环境再造:重构学习空间

- 设计"主题式学习舱":将教室划分为静思区、讨论角、实践站等功能区域,允许学生根据学习需求自主转换空间

- 开发"城市作为课堂"项目:将本地博物馆、科技馆、企业研发中心转化为延伸课堂,每学期完成2个实地研究课题

- 构建"数字学习生态":利用虚拟现实技术重现历史场景,通过增强现实将化学分子结构投射到实体空间

案例启示:从冰点到沸点的蜕变

杭州某示范性高中的实践提供了典型范本,高二学生小林曾是典型的"教室隐形人",连续三个月作业提交率低于30%,教师团队没有采用常规的谈话督促,而是启动了个性化干预方案:

通过霍兰德兴趣评估发现小林对机械工程有潜在兴趣;继而安排他参与学校与本地地铁公司的联合项目,负责自动售票系统的观察研究;在物理课上引导他将牛顿定律应用于轨道交通分析;小林自主完成了《地铁制动系统与动能转换效率》的课题报告,这个转变过程中,教师始终扮演资源提供者和思维引导者角色,而非知识灌输者。

半年后,小林的学业表现发生显著变化:物理成绩从47分提升至82分,更关键的是形成了持续探究的习惯,这个案例印证了:当学习与个人兴趣、现实问题、能力优势形成共振时,内驱力就会自然生长。

教育者的自我革新

面对新一代学习者,教师需要超越传统的"教书匠"定位,向"学习生态架构师"转型,这要求我们具备三种核心能力:

心智解码能力:能透过行为表象识别学生的认知模式与情感需求,像医生诊断病因般精准把握学习动力阻滞点。

资源整合能力:善于将社会资源、技术工具、文化元素转化为教育素材,构建沉浸式学习场景。

成长陪伴能力:从"正确答案提供者"转变为"思维发展见证者",在适当时机给予关键性指导而非全程掌控。

在这场教育范式的变革中,最需要改变的不是学生,而是教育工作者的认知框架,当我们不再执着于"如何让学生学得更多",转而思考"如何让学生学得更鲜活",那些趴在课桌上的身影自会挺直脊背,那些躲闪的眼神终将绽放光芒,教育的真谛,从来不是填满水桶,而是点燃火种。