清晨的街道上,背着双肩包的孩子们匆匆走过,他们的身影被不同颜色的辅导班广告牌切割成碎片,在这个全民补习的时代,有超过67%的中小学生每周参加2个以上课外辅导班(中国教育学会2022年数据),但鲜少有人关注到,每10个孩子中就有3个存在显著抵触情绪,作为从业20年的教育心理学研究者,我见证过太多家长与孩子在辅导班问题上的激烈对抗,也深切理解这种冲突背后隐藏的教育真谛——真正的学习动力,永远来自内心的觉醒而非外界的强制。

解码抗拒:看见行为背后的心理密码 案例中的李女士最近发现,原本乖巧的儿子小宇每到周六早晨就会出现不明原因的腹痛,检查却显示生理指标完全正常,这种"周末综合征"并非个例,其本质是孩子对过度学习压力的躯体化反应,我们需要用心理学的放大镜,仔细检视这些抗拒行为背后的深层动因:

-

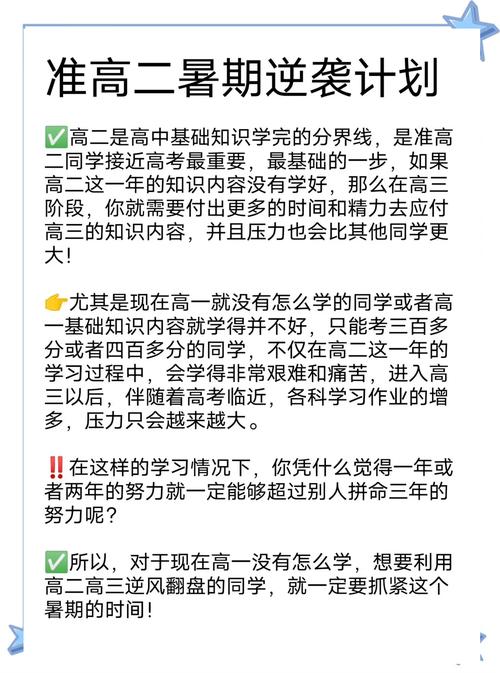

认知超载:大脑前额叶皮层在青春期前尚未完全发育,连续的知识灌输会触发保护性抑制,就像往已经装满的玻璃杯继续注水,溢出的不仅是知识,还有对学习本身的热情。

-

价值断裂:当12岁的乐乐质问"学奥数到底有什么用"时,暴露出的是教育目标与个人体验的割裂,神经科学研究显示,缺乏意义感的学习会使多巴胺分泌减少40%,直接影响记忆效率。

-

社交焦虑:在补习机构形成的隐形竞争链中,每个孩子都在进行残酷的自我定位,那些在群体互动中敏感的孩子,可能因害怕被比较而产生逃避心理。

沟通革命:从对抗到对话的范式转换 面对紧闭的房门和倔强的沉默,传统的说教就像打在棉花上的拳头,我们需要重构亲子对话的底层逻辑:

-

共情式倾听技术 放下"我为你好"的预设,尝试用"3F法则"(Fact事实-Feeling感受-Focus焦点)开启对话,当孩子说"我就是不想去",不要急于反驳,而是回应:"听起来这个辅导班让你感到压力(感受),能具体说说发生了什么事吗(事实)?我们一起来想办法解决(焦点)。"这种对话方式能激活大脑的镜像神经元,建立情感连接。

-

目标重构法 将"必须上辅导班"转化为共同探索学习目标,可以制作"学习愿景板",让孩子用图片、文字自由表达对未来的想象,10岁的朵朵在贴满恐龙图片的愿景板上写下:"我想当古生物学家,但现在的英语班都在教考试技巧。"这个发现让父母意识到,应该寻找与孩子兴趣契合的专业英语课程。

-

选择权移交策略 提供有限但真实的选择空间。"这个月我们可以尝试三种方案:A保持现有安排 B调整两个辅导班时间 C先暂停一个月做学习实验,你更想先尝试哪个?"神经科学证实,自主选择能使大脑产生内源性阿片肽,提升任务投入度。

突围路径:超越辅导班的学习生态构建 当北京家长王先生取消女儿所有奥数班,转而带她参与建筑测量实践时,意外发现孩子自主补上了三角函数知识,这揭示了一个教育真相:学习从来不止于教室。

-

项目式学习(PBL)实践 围绕真实问题组建学习项目,比如研究社区垃圾分类,需要运用数学统计、化学知识、文案写作等多学科能力,上海某初中开展的"早餐工程"项目,使参与学生的综合问题解决能力提升23%(项目评估数据)。

-

社会资源网络搭建 博物馆、科技馆、企业开放日等构成天然学习场域,南京的"城市探索者"计划,通过打卡20个文化地标换取社会实践证书,参与者知识留存率比传统补习高41%。

-

家庭学习共同体 组建跨年龄学习小组,比如让高中生辅导小学生制作机器人,既能巩固知识又培养责任感,杭州某社区的"知识交换市集",实现了不同年龄段孩子的优势互补。

支持系统:构建持续成长的家庭生态 教育变革最终要回归家庭土壤的质量改良,建议建立"三维支持系统":

-

成长型思维培育 将固定化评价转为过程性赞赏,不说"你真聪明",而说"我注意到你反复修改了三次实验方案",哥伦比亚大学研究发现,接受过程赞赏的孩子,面对挑战的坚持时间延长35%。

-

情绪安全岛建设 设立每周固定的"无评价时间",全家人共同进行与学习无关的活动,成都某家庭实施的"周三电影夜",显著降低了孩子的防御性回避行为。

-

元认知能力训练 教孩子绘制"学习能量曲线",记录不同时段、不同科目的专注度变化,14岁的小杰通过自我观察,将数学辅导调整到上午注意力高峰期,效率提升2倍。

教育的艺术,在于将外部的推力转化为内在的张力,当那个曾经抗拒辅导班的少年,开始主动规划自己的学习路径时,我们终会明白:真正的教育不是填满水桶,而是点燃火焰,这团火焰的燃料,是被理解的需求,是被尊重的选择,是在试错中成长的空间,放下焦虑的执念,让我们与孩子并肩站在求知的原野上,共同见证自主成长的生命奇迹。