每个班级都有"隐形人"

北京师范大学2023年发布的《中小学生同伴关系调查报告》显示,我国基础教育阶段有14.6%的学生存在社交孤立现象,这个数据意味着每个40人左右的班级里,平均有5-6个孩子正在经历不同程度的交友困境,当我们聚焦这些孩子的日常,会发现他们往往在课间独自徘徊操场边,午餐时默默坐在教室角落,集体活动时永远站在队列末端。

值得警惕的是,多数家长对这种情况存在两极分化的认知偏差,有的父母认为"小孩子闹别扭过几天就好了",有的则陷入过度焦虑,开始频繁联系老师或干预孩子的社交,上海儿童医学中心心理科主任江帆指出:"儿童社交能力发展有其关键期,3-12岁是建立同伴关系的黄金窗口期,错过这个阶段可能影响终身的社交模式。"

解构儿童社交困境的三重维度

(一)年龄分水岭下的差异化表现

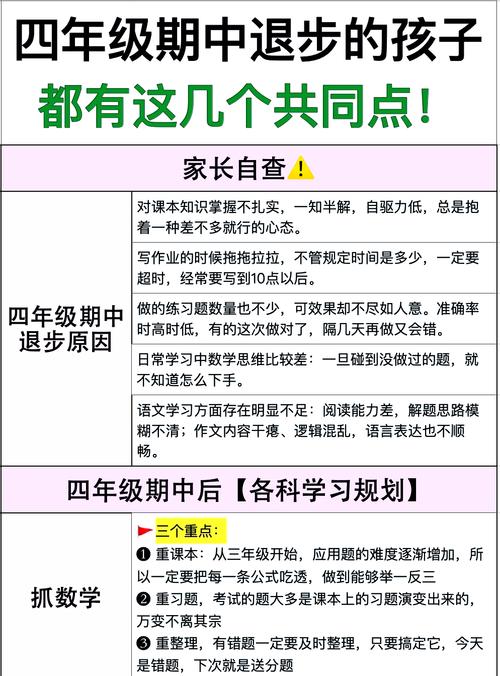

7-9岁儿童的交友困境多表现为具体行为缺失:不会主动发起游戏邀请,难以维持对话超过3个回合,经常在合作活动中被排除在外,这个阶段孩子开始形成稳定的同伴群体,社交排斥往往源于具体行为特征。

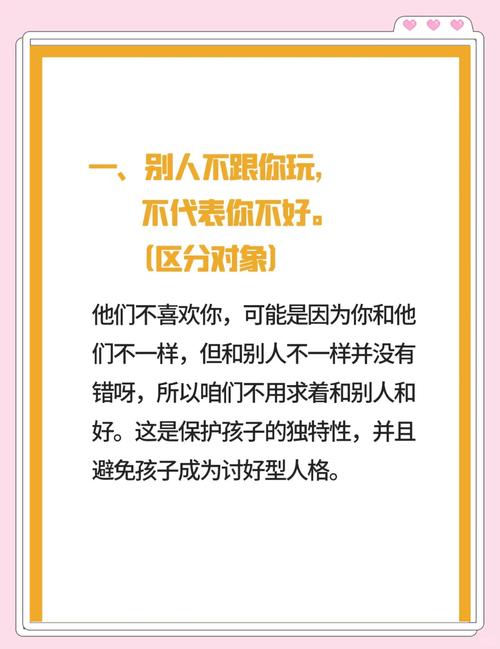

10-12岁儿童的社交问题更多涉及情感认知层面,他们可能因为过度在意他人评价而自我封闭,或是陷入"讨好型"社交模式,典型案例是五年级男生小明的困惑:"每次想加入踢球都要帮他们捡球,但这样他们就让我当守门员。"

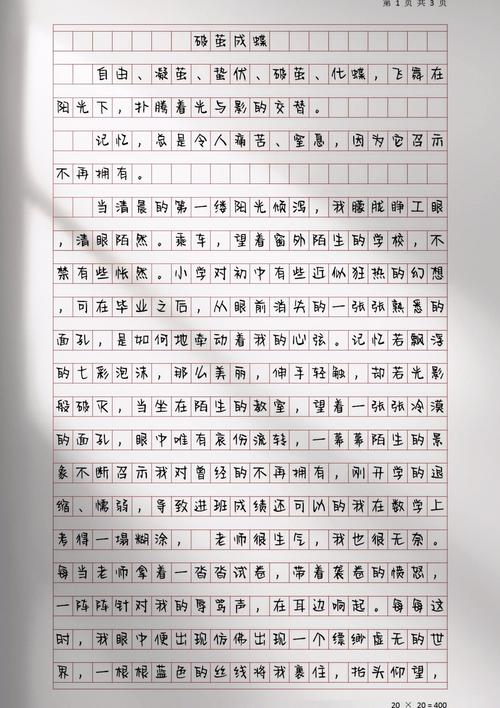

青春初期(13-15岁)的社交危机具有更强的隐蔽性,这个阶段的孩子可能刻意营造"享受独处"的表象,实则对人际关系极度敏感,初二女生小雨在日记里写道:"她们的朋友圈合照永远在周末更新,而我连点赞的勇气都没有。"

(二)现代教育环境的特殊挑战

数字化社交的提前渗透正在改变儿童交友模式,某小学班主任观察发现:"现在孩子更习惯用游戏段位或短视频梗来建立连接,面对面交流时反而不知所措。"这种虚拟与现实社交的割裂,导致部分儿童在现实场景中产生交流障碍。

过度竞争的教育氛围也在侵蚀同伴关系的纯粹性,当成绩排名、竞赛奖项成为隐形社交货币,那些不擅长应试但富有创造力的孩子容易沦为"社交贫困户",这种现象在重点学校尤为明显,有学生坦言:"小组组队时,学霸永远最先被抢走。"

(三)家庭教育的潜在影响因素

父母的社交模式会通过"镜像神经元"机制影响子女,研究发现,如果家长在社区交往中表现被动,其子女出现社交退缩的概率是其他孩子的2.3倍,这种影响在父亲角色缺位的家庭中更为显著。

过度保护型教养方式正在制造新型社交障碍,某心理咨询机构案例显示,32%的社交焦虑儿童来自"直升机父母"家庭,这些孩子习惯了家长的事事代劳,在面对同伴冲突时完全失去应对能力。

构建社交能力的四维训练体系

(一)基础能力培养模块

-

微表情识别训练:通过"情绪卡片"游戏,帮助孩子掌握20种基本表情的识别技巧,建议每天进行10分钟家庭练习,用手机拍摄各种表情进行竞猜。

-

对话脚手架搭建:设计"话题树"工具,教孩子用"提问-回应-延伸"的三段式展开对话,例如从"你喜欢什么动画"延伸到"你觉得哪个角色最有趣"。

-

冲突解决情景剧:每周进行角色扮演练习,涵盖"被拒绝加入游戏""意见分歧""误会化解"等常见场景,重点训练"描述事实+表达感受+提出建议"的表达模式。

(二)社交机会创设方案

-

兴趣同盟计划:根据孩子的特长组建跨年级兴趣小组,如"昆虫观察团""漫画创作社",小团体更容易建立深度连接。

-

家庭交换日计划:与志同道合的家庭定期组织周末活动,创造自然社交场景,建议从2-3个家庭的小规模聚会开始。

-

社区服务项目:参与图书整理、环保宣传等公益活动,在合作中培养社会价值感,研究表明,共同完成利他行为能显著提升人际亲密度。

(三)心理支持系统建设

-

情绪日记引导法:准备专属笔记本,鼓励孩子用颜色标记每日社交体验,绿色代表积极互动,黄色代表普通交流,红色代表挫折经历。

-

优势清单计划:每周与孩子共同发现3个社交闪光点,如"今天主动借橡皮给同学""耐心听朋友说完话",用具体事例强化正向认知。

-

挫折情景重构:当孩子遭遇社交挫折时,采用"换框法"引导:"虽然这次没加入成功,但你已经勇敢跨出了第一步,下次可以试试..."

特殊情境应对指南

(一)校园欺凌的早期识别

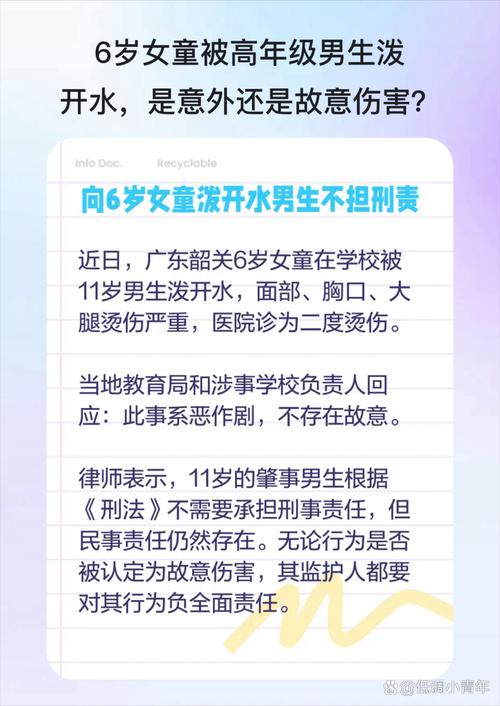

要注意孩子出现的生理信号:不明原因的腹痛头痛、频繁丢失文具物品、抗拒上学等,心理上可能出现自我贬低语言增多,如"我真没用""没人会喜欢我"。

应对策略建议采取"证据收集-家校联动-心理重建"三步法,某案例中,家长通过记录孩子手臂上的掐痕照片,配合班主任调取监控,最终妥善处理了持续半年的隐形欺凌事件。

(二)个性特质适配策略

对高敏感型儿童,可以创造"观察员"角色,允许其先旁观再参与,某小学在课间设立"社交充电角",为需要独处的孩子提供暂时避风港。

对天赋异禀儿童,建议寻找跨年龄段的交流机会,参加兴趣俱乐部或网络社群,帮助其找到思维同频的伙伴,某少年编程天才通过线上极客社区找到了志同道合的伙伴。

家校协同机制的创新实践

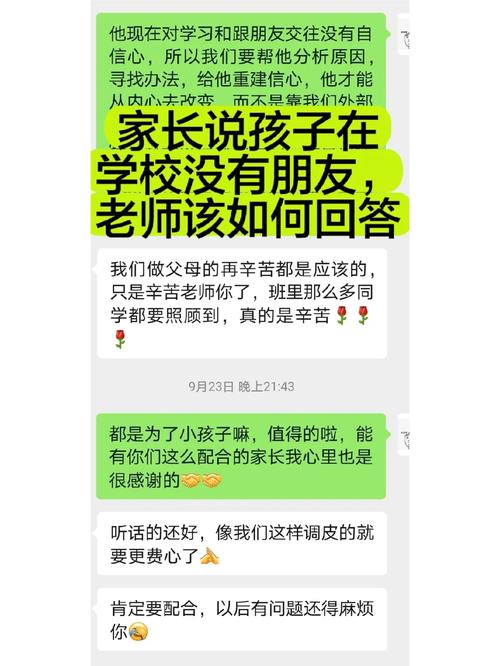

北京市海淀区某重点小学推行的"同伴天使计划"值得借鉴,每位教师培训5-6名高情商学生作为"社交小导师",他们会在课间主动邀请孤独同学加入游戏,并定期组织"夸夸会"营造友好氛围。

建议家长与老师建立"社交发展档案",每月记录孩子的三项进步,某班主任分享:"当我们把'主动帮助新同学搬桌椅'写进档案,孩子眼里的光瞬间被点亮了。"

在这个万物互联的时代,儿童社交能力的培养远比我们想象的复杂,它需要家长放下焦虑,像园丁培育幼苗般耐心:提供适宜土壤,搭建成长支架,静待花开时刻,每个孩子都有自己的人际节拍,我们的任务不是强行调速,而是教会他们聆听自己独特的韵律,在合适的时候,自然能与他人奏响和谐的乐章。