清晨七点,十岁的晓雯蜷缩在被窝里,任凭妈妈如何劝说都不愿起床,这个原本成绩优异的小学五年级学生,最近总在周一的清晨出现胃痛、头晕症状,经过儿科医生全面检查,身体并无器质性病变,直到心理老师介入,才揭晓谜底:数学老师的严厉批评让她对学校产生了恐惧,这个案例并非特例,据中国青少年研究中心2023年调查报告显示,约28%的中小学生存在不同程度的"教师恐惧症",这种情绪障碍正在成为影响青少年心理健康的新课题。

现象背后的多维解读 当孩子突然抗拒上学,家长往往容易简单归因于"懒惰"或"叛逆",这种逃避行为背后潜藏着复杂的心理机制,从发展心理学角度分析,6-12岁儿童正处于权威认同的关键期,教师的评价直接影响其自我认知构建,上海某重点小学的跟踪调查显示,超过40%的"恐师"儿童在遭遇教师当众批评后,会出现持续3周以上的情绪低落。

教师行为特质对儿童心理影响具有显著差异,某省教科院对200名教师的五年跟踪研究发现,习惯使用否定式评价的教师,其班级学生焦虑指数是鼓励型教师班级的2.3倍,特别值得注意的是,部分教师无意识的微表情(如皱眉、冷笑)在敏感儿童群体中会被放大解读,形成创伤性记忆。

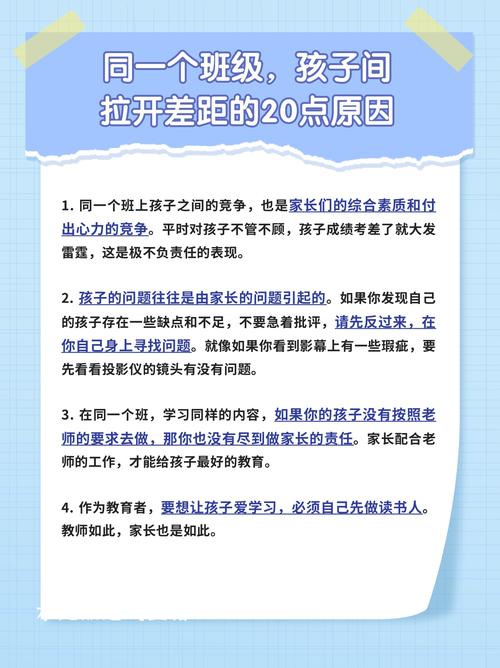

家庭教养模式在此过程中扮演着重要角色,过度保护的"温室教育"会削弱孩子的心理韧性,使其难以适应正常的教育管理;而放任型家庭的孩子则可能因缺乏规范意识,更容易与教师发生冲突,北京师范大学家庭教育研究中心的数据表明,这两种极端教养方式家庭的孩子出现师生关系问题的概率是民主型家庭的5.8倍。

家庭教育的破局之道 当孩子表现出对教师的恐惧时,家长首先要成为情绪解码专家,上海市儿童医院心理科主任建议采用"三步倾听法":先以开放式提问引导表达("能说说今天在学校发生了什么吗?"),再用情感反射确认感受("听起来这件事让你很难过"),最后通过具体化技术理清事实("老师是在什么情况下说这句话的?"),这个过程需要家长保持绝对中立,避免预设立场。

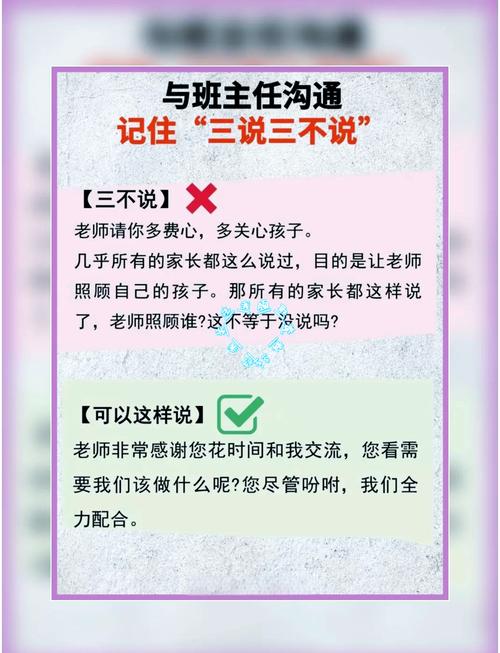

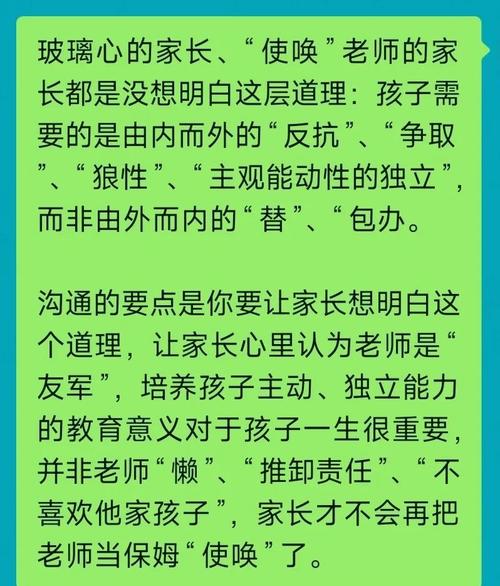

家校沟通需要智慧与策略,杭州某重点中学家长委员会总结出"三明治沟通法":先真诚感谢教师的付出,再客观描述孩子的具体反应,最后表达共同解决问题的意愿,重要的是要选择合适时机(避免教师工作高峰时段),采用恰当方式(优先选择面谈而非微信留言),并始终聚焦问题本身而非个人评价。

家庭心理支持系统的构建至关重要,可以设置每日15分钟的"情绪保险箱"时间,用绘画、沙盘等非言语方式帮助孩子释放压力,南京某心理咨询机构研发的"情绪温度计"游戏,通过让孩子给当天心情打分并画出对应颜色,能有效提升情绪识别能力,同时要避免"过度安慰陷阱",不要用"老师都是为你好"等说教,而应该引导孩子思考:"如果是你最好的朋友遇到这种情况,你会怎么帮助他?"

学校教育的改进空间 教师情绪管理能力需要系统提升,华东师范大学教师教育学院开发的"课堂情绪监控系统",通过可穿戴设备监测教师语音频率、肢体语言等数据,为教师提供即时反馈,深圳某实验小学推行的"积极语言计划",要求教师每天记录并优化三句教学用语,使否定性评价占比从32%降至7%。

差异化关怀机制的建立势在必行,北京某示范性学校创设的"心灵导师制",为每个学生匹配除班主任外的第二导师,重点负责情感支持,其校园调查显示,实施该制度后学生求助意愿提升65%,对于特殊敏感学生,可采用"缓冲带"策略,比如允许其在紧张时使用减压玩具,或设置"情绪安全岛"(指定放松区域)。

校园心理支持体系需要立体构建,成都某中学创新的"同伴支持计划",培训高年级学生担任心理委员,成功拦截23起潜在心理危机,而"教师心理体检"制度的推行,使教师抑郁焦虑筛查率从2018年的17%降至2023年的6%,有效改善了教育生态环境。

专业支持的介入路径 当家庭与学校的常规措施效果有限时,需要引入专业力量,儿童心理咨询师常用的"认知行为疗法",通过情景重现和角色扮演,能帮助孩子区分"老师批评的是行为而非人格",上海某三甲医院开展的团体辅导项目,使用虚拟现实技术模拟师生互动场景,使89%的参与者恐惧程度显著降低。

转学作为最后选项需要慎重考虑,教育专家建议评估三个维度:恐惧情绪的持续性(是否超过3个月)、泛化程度(是否影响其他教师)、生理反应强度(是否出现躯体症状),广州某教育评估中心的跟踪数据显示,盲目转学者中有67%会在新环境重复类似问题,而有计划转学者适应良好率达92%。

这个问题的解决需要家庭、学校、专业机构形成教育合力,杭州市教育局推行的"三位一体"支持计划,通过建立定期会商、资源共享、危机联动机制,使师生关系危机事件处理效率提升40%,重要的是要认识到,恐惧教师本质上是儿童社会化过程中的适应性挑战,恰当处理能转化为心理成长的契机。

在深圳某小学的走廊里,曾经害怕教师的晓雯现在会主动向数学老师请教问题,这个转变源于家长的情绪疏导、教师的沟通方式改进以及心理咨询师的系统脱敏训练,这个案例启示我们:当教育者真正以儿童发展为中心,恐惧就能转化为成长的阶梯,每个孩子都值得被温柔以待,而这份温柔,需要整个教育生态系统的共同守护。