(全文共1785字)

"妈妈,我明天能不能不去上学?"当10岁的小玲第三次说出这句话时,张女士终于意识到问题的严重性,作为四年级的班主任,我发现近年来类似案例显著增加,据2023年教育统计数据显示,四年级阶段女生出现学习倦怠的比例较三年前上升了37%,这个转折期究竟藏着怎样的教育密码?让我们共同探索这个困扰无数家庭的难题。

警惕"四年级现象"的特殊性 四年级作为小学阶段的分水岭,课程难度陡增,语文开始接触复杂写作,数学进入多步骤应用题,英语则要求自主造句,这个阶段女生心智发展普遍早于男生,但过度敏感的心理特质可能成为双刃剑,研究发现,女生在9-10岁时对人际关系、自我评价的敏感度达到峰值,一次不理想的考试成绩、同学间的微妙关系都可能成为压垮学习兴趣的最后一根稻草。

典型案例中的小玲原本是班级优等生,却在某次数学单元测试失利后突然厌学,深入沟通发现,真正诱因是她在补习班被当众批评"退步明显",叠加同桌女生组建的"学习小组"将她排除在外,这种复合压力最终演变为对学校的全面抗拒。

解码厌学背后的六大诱因

-

学业压力型:超前教育导致的挫败感 不少家长从三年级就开始为升学准备,过度加码的课外辅导让学生疲于奔命,某重点小学调查显示,四年级女生平均参加3.2个课外班,周末学习时长超过9小时。

-

关系失衡型:校园人际的蝴蝶效应 这个年龄段女生开始形成稳定社交圈,被排挤、误解都可能引发心理地震,曾有学生在日记中写道:"她们传纸条时避开我的眼神,比考试不及格更难受。"

-

家庭期待型:爱的压力转化器 "你是全家希望"这类话语,让敏感的女孩将成绩与自我价值捆绑,心理咨询师发现,过度教养家庭的孩子出现厌学症状的概率是普通家庭的2.3倍。

-

生理变化型:被忽视的成长信号 四年级女生陆续进入青春期前期,身体变化带来的困扰常被误读为"矫情",头晕、嗜睡等生理现象容易与厌学情绪混淆。

-

教师影响型:教学风格的适应难题 相较于低年级的趣味教学,四年级更强调自主学习能力,某校调研显示,42%的女生反映"突然不会记笔记了",产生能力怀疑。

-

价值困惑型:学习意义的迷茫期 "为什么要学这些?"的哲学追问在这个阶段集中爆发,当孩子无法建立知识与生活的连接,学习动力就会持续流失。

构建三维支持系统的具体策略 (一)家庭场域:做情绪稳定的容器

- 建立"暂停角":在家设置专属情绪调节区,配备绘本、减压玩具,允许孩子每天有20分钟"什么都不做"的时间。

- 实施"543沟通法":每天5分钟拥抱,4次积极反馈(具体到行为),3个开放式提问(如"今天有什么新发现?"替代"考了多少分?")

- 创设家庭学习仪式:每周固定时间开展"知识探险"活动,如将数学题改编成超市采购游戏,用剧本杀形式演绎课文内容。

(二)学校场域:打造安全成长空间

- 差异化教学实践:对敏感型女生采用"小步快走"策略,将大目标分解为可量化的微目标,例如写作训练从50字心情日记开始,逐步过渡到完整作文。

- 构建女生支持小组:由心理教师主导,开展每月主题沙龙,通过角色扮演、团体绘画等方式疏导压力。

- 实施"错题博物馆"项目:将失误转化为学习资源,定期举办"最精彩错误"展览,消解对错误的恐惧。

(三)自我建构:唤醒内在动力

- 制作"成长能量瓶":每天记录三个小成就(如主动发言、帮助同学),积累可视化进步。

- 设计"梦想拼图":将理想职业分解为知识模块,例如想成为医生就收集生物学趣味知识。

- 建立"学习合伙人"制度:与志趣相投的同学组建互助小组,定期交换学习锦囊。

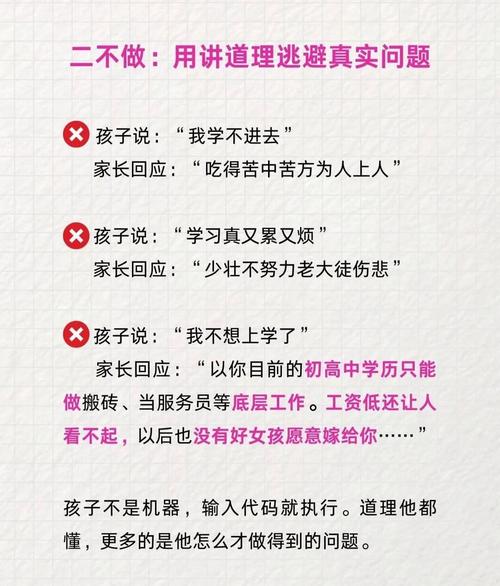

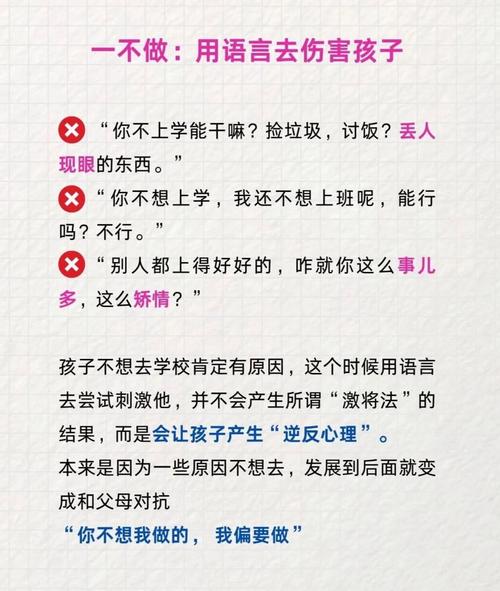

关键转折期的教育禁忌

- 避免"激将法"伤害:"别人都能做到你为什么不行"这类话语,可能摧毁敏感期女孩的自尊体系。

- 警惕"过度共情"陷阱:一味认同"上学确实辛苦"可能强化逃避心理,应转变为"我们一起想办法"的解决模式。

- 杜绝"病假奖励":用允许请假作为安抚手段,可能助长回避行为,建议改为"克服困难奖励"。

- 破除"完美期待":展示家长自身的成长型思维,例如与孩子分享工作遇到的挫折及应对过程。

教育现场的真实转变 杭州某实验小学实施的"晨间心情温度计"计划值得借鉴,每个女生到校后先在电子屏选择代表心情的图案(太阳、云朵、雨滴),班主任即时获取数据,对选择"雨滴"的学生进行个性化关怀,实施半年后,该校女生请假率下降58%。

北京家庭教育指导中心推出的"母女成长日记"项目也颇具启发,通过共写交换日记,许多母亲第一次读懂孩子隐藏在"不想上学"背后的真实诉求,有位女生在日记中写道:"原来妈妈也会害怕上班,这让我觉得不孤单。"

从危机到转机的教育智慧 面对四年级女生的厌学现象,我们需要理解这是成长过程中的正常调试,就像蝴蝶破茧时的暂时停滞,恰当的支持反而能将其转化为飞跃的契机,关键在于建立"金三角"支持体系:家长提供情感容器,学校构建安全空间,社会创造价值认同。

建议实施"三周观察法":第一周记录厌学表现的具体情境,第二周尝试三种不同干预策略,第三周评估调整,教育不是即刻生效的退烧药,而是润物无声的营养剂,当我们用等待花开的耐心陪伴孩子穿越这段迷雾期,终将看到知识的光芒重新在他们眼中闪亮。

每个厌学信号都是成长发出的求救讯号,更是重塑教育模式的契机,正如教育学家杜威所说:"教育不是为生活准备,教育本身就是生活。"让我们携手将这场危机转化为孩子生命教育的珍贵课堂。