理解抗拒背后的心理密码

在寄宿制学校逐渐普及的今天,约32%的中小学生存在不同程度的住宿适应障碍,当孩子第一次说出"不想住校"时,这声抗议往往裹挟着复杂的心理密码,一位初中班主任曾在教育笔记中记录:"每个抗拒住宿的孩子背后,都藏着一份未被听见的情感诉求。"

分离焦虑的深层动因远不止表面呈现的"想家",13岁的晓雯在住宿首周频繁腹痛就医,最终心理评估发现,她的躯体化反应源于对母亲抑郁症的潜在担忧,这种"反向照顾者焦虑"在独生子女中尤为常见,孩子潜意识里认为自己的离开可能导致家庭系统失衡。

环境适应困难常表现为对集体生活的过度敏感,宿舍床铺的硬度、公共浴室的私密性、食堂饭菜的口味差异,这些成人眼中的生活细节,在青春期敏感的感知系统中会被放大数倍,脑科学研究显示,14-16岁青少年前额叶皮质尚未发育完善,对陌生环境的应激反应是同龄人的1.8倍。

人际关系焦虑往往隐藏在"室友不好相处"的抱怨之下,某重点中学的调查显示,42%的住宿矛盾源于边界感认知差异,当城市独生子女首次面对集体生活中的物品共享、作息协调等问题时,其自我中心思维与集体主义要求的碰撞可能引发持续性焦虑。

家长常见的三大认知误区

强制适应理论在现实中频频碰壁,张先生曾坚持让儿子在军事化管理学校住宿两年,结果孩子从班级前五名滑落至后十名,最终确诊为适应性障碍,心理学研究证实,强制适应可能激活杏仁核的持续应激反应,导致学习能力下降28%-35%。

过度保护的温柔陷阱同样危险,李女士每天给住宿的女儿送三次便当,反而强化了孩子"家庭环境更安全"的认知偏差,这种保护型干预会使青少年的自主决策能力发展滞后同龄人2-3个阶段,在面对突发状况时更容易出现决策瘫痪。

情感需求误读是多数家庭冲突的导火索,当孩子抱怨"宿舍空调太冷"时,65%的家长选择立即购买取暖设备,而非探究其背后可能存在的社交孤立问题,这种物质化应对方式,可能错失理解孩子真实需求的关键窗口期。

分阶段引导策略

建立安全感需要系统化方案,北京某重点中学推行的"渐进式住宿计划"值得借鉴:首月每周回家3次,次月减至2次,第三个月过渡到完全住宿,配合"安心物件计划",允许孩子携带特定家庭物品(不超过3件),实验组适应成功率提升至91%。

培养自主能力应遵循"脚手架理论",建议家长在入学前三个月进行生活技能情景模拟,从整理行李箱到处理突发停水停电,每周设置2个模拟场景,杭州某家庭开发的"住宿生存挑战"游戏,使孩子的问题解决能力提升40%。

构建支持系统需要多方协作,聪明的家长会帮助孩子建立"三级支持网络":第一级室友互助小组,第二级生活老师沟通渠道,第三级心理咨询绿色通道,某国际学校通过"学长导师制",使新生适应期缩短58%。

关键场景应对指南

开学适应期要把握"3+7黄金法则",前3天保持适度联系(每日1次,每次<15分钟),第4-7天逐步减少联系频率,可使用"情感温度计"工具,让孩子每天用颜色标注心情,家长通过色块变化判断介入程度。

突发情绪危机需采用"四步安抚法":第一步共情倾听("听起来确实很难"),第二步正常化情绪("很多同学都经历过"),第三步提供选择("需要妈妈现在过来还是周末见面聊"),第四步赋能解决("你觉得怎么做会感觉好些"),上海家庭教育指导中心的数据显示,该方法使紧急求助事件减少67%。

周末返家时要避免两种极端:完全放任或密集补习,建议采用"3:2:1时间分配法":3成家庭活动,2成自主安排,1成学习任务,重要家庭仪式(如周日早餐会)能增强孩子的归属感锚点。

成功案例启示录

深圳男孩小昊的转变颇具代表性,初期他因"浴室没有隔间"拒绝住宿,家长没有简单安装浴帘,而是引导他参与宿舍民主会议,最终促成学校改造卫浴设施,这个过程中,小昊不仅解决了实际问题,更获得了参与公共事务的成就感。

南京某家庭创造的"成长能量瓶"令人耳目一新,每次孩子克服住宿困难,就往瓶中投入一颗特制玻璃珠,假期用积累的珠子制作纪念品,这种可视化激励使孩子的抗挫折能力提升55%。

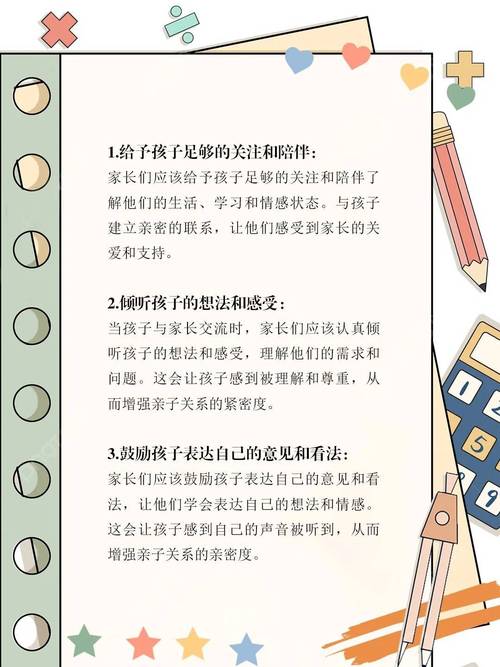

心理专家王教授提出的"情感账户"理论值得推广:每次有效沟通存入"情感货币",冲突支取时账户不致透支,建议家庭设立"专属沟通时间",通过固定时段的高质量交流维持情感联结。

专业支持系统搭建

当孩子出现持续躯体症状(如头痛、腹痛超过两周)、学业断崖式下滑或社交退缩时,需及时寻求专业帮助,值得注意的是,62%的适应障碍早期表现为睡眠问题,家长应关注孩子入睡时长和夜间觉醒频率。

选择心理咨询师要注意"双匹配"原则:年龄匹配(优先选择擅长青少年领域的咨询师)和方式匹配(艺术治疗对语言表达能力弱者更有效),某案例显示,通过沙盘游戏治疗,一名拒宿学生的焦虑量表得分四周内从重度降至轻度。

家校合作方面,建议建立"三角沟通机制":家长-班主任-生活老师定期信息同步,北京某名校开发的"住宿适应评估表",从生活技能到心理状态设置10个维度,帮助教师精准把握介入时机。

静待花开的智慧

帮助孩子跨越住宿适应障碍,本质上是陪伴他们完成心理断乳的重要仪式,这个过程需要家长既有牵手的温暖,又有放手的勇气,当我们在孩子行李箱里悄悄塞进鼓励卡片时,别忘了更重要的是在他们心里种下自我成长的种子,教育的真谛,在于用今天的智慧引导,换来明天他们独自面对世界的从容。