导言:被睫毛膏搅动的青春期

清晨六点半的公交站台,三五个身着校服的高中生正对着手机屏幕整理妆容,这个场景正从一线城市向县城蔓延,成为Z世代青少年的集体画像,某知名电商平台数据显示,2023年青少年彩妆消费同比增长217%,眼影盘与五年高考三年模拟同步出现在购物车里,这场悄然发生的"美丽革命",将无数家庭卷入教育理念的拉锯战。

第一章 镜像阶段:化妆行为背后的心理图式

发展心理学家埃里克森将12-18岁定义为"自我同一性确立期",青少年通过不断尝试构建人格坐标,某重点中学的田野调查显示,72%的化妆学生将其定义为"探索新自我的实验",而非单纯的容貌修饰,就像90后曾在QQ空间用火星文建构身份,00后正通过美妆博主教程完成社会化演练。

纽约大学视觉文化研究团队发现,当代青少年的妆容呈现明显分区特征:校园日常妆强调"伪素颜",社团活动妆追求舞台感,社交媒体妆则充满亚文化元素,这种精准的场景化表达,实则是身份认同的多维投射。

教育部青少年发展研究中心2022年报告指出,适度进行外貌管理的青少年,在人际敏感度测试中得分高出平均值18.7个百分点,当眼线笔成为社交货币,我们或许需要重新审视"学生该有的样子"。

第二章 焦虑传递:家庭教育中的认知迷雾

家长群体的担忧呈现典型的三层结构:表层是"耽误学习"的直观判断(某辅导机构调查显示家长认为化妆日均耗时47分钟),中层是对"过早成人化"的隐忧,深层则是对价值观偏移的恐慌,这种焦虑在班主任家访记录中具象化为:"她画着眼影背单词的样子,让我想起自己年轻时烫发被教导主任批评的恐惧"。

但临床心理咨询案例显示,因化妆产生亲子冲突的家庭中,有63%事先存在沟通壁垒,就像某高二女生在咨询室哭诉:"妈妈撕掉我口红时,她根本不知道那是演讲比赛化妆用的",代际认知差异在化妆品这个具象载体上被戏剧性放大。

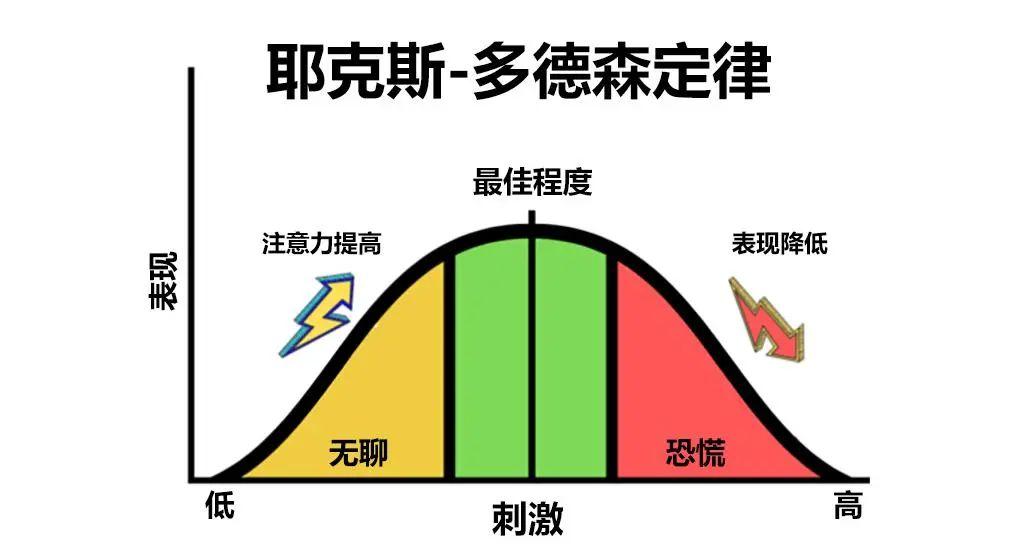

教育社会学者提醒注意"禁令反作用力"现象:完全禁止化妆的家庭,子女大学期间出现报复性消费的概率提升4.2倍,这印证了发展心理学中的"禁果效应",过度压制反而强化行为价值。

第三章 破局之道:建立动态教育契约

上海某重点高中推行的"美丽课堂"实验颇具启示:生物老师讲解皮肤生理结构,美术老师解析色彩搭配原理,班主任则组织"十分钟快速妆容"实践,这种将外在管理与知识学习融合的方式,使该校学生日均化妆时间下降至12分钟,家长投诉量减少76%。

建立"美商教育"体系或许是关键,包括:

- 皮肤科学认知:皮脂腺分泌规律与化妆品成分分析

- 审美素养培育:从唐代花钿到当代时装周的审美流变

- 时间管理训练:制定晨间流程优化方案

- 消费观念引导:解析美妆营销中的消费主义陷阱

北京家庭教育指导中心倡导的"三次谈话法"值得借鉴:第一次不带评判地倾听子女的化妆动机,第二次分享自身青春期的身体认知故事,第三次共同制定《美丽公约》,某实验家庭拍摄的"母女互换化妆包"vlog,意外成为沟通范本。

第四章 未来视野:容貌管理背后的核心素养

在人工智能改写审美标准的时代,教育者更需要思考:当AI修图可以一键完美,我们该给孩子怎样的真实教育?杭州某中学开展的"素颜日"活动给出启发:每月有一天师生共同素颜上学,讨论"如何看待滤镜内外的人生"。

深层而言,这场讨论关乎三种能力的培养:

- 自我认知力:区分"我想变美"和"我必须变美"的思维差异

- 批判思维力:解码美妆广告中的心理暗示机制

- 时间配置力:建立"学习-生活-爱美"的弹性管理模型

正如教育学家佐藤学所言:"最好的教育发生在真实生活与学习目标的交汇点",当女儿在挑选隔离霜时学会查看成分表,当儿子为设计舞台妆查阅文艺复兴油画,这些时刻都在构筑通向未来的桥梁。

在眼影盘上书写成长方程式

阻止与否从来不是教育的终点,粉底刷划过脸颊的轨迹,恰是青少年在摸索自我与世界的边界,智慧的引导者会把握每个晕染瞬间:在遮瑕膏里讲解皮肤代谢规律,在口红选择中探讨色彩心理学,将梳妆台变成跨学科课堂,毕竟,教育的终极目标不是塑造完美玩偶,而是培养能在纷繁世界里清醒抉择的独立灵魂。