"老师,我家孩子每天刷三套物理题,成绩反而越考越差......"凌晨两点,我收到家长发来的消息,从事理科教育研究15年,类似的求助几乎每天都在上演,当孩子出现理科学习困难时,大多数家庭会陷入"题海战术-成绩下滑-焦虑加剧"的恶性循环,但鲜少有人意识到,真正需要改变的,往往是我们对理科学习的根本认知。

突破三大认知误区:走出理科学习的"鬼打墙"

-

刷题量≠解题能力:某重点中学曾做过跟踪实验,让两个物理平均分相当的班级分别采用不同训练方式,A班坚持每天做10道综合题并深入分析,B班完成30道常规习题,三个月后,A班平均分反超B班17分,这个实验揭示:机械重复的刷题会固化错误思维,而聚焦思维深度的训练才能真正提升能力。

-

记忆公式≠理解原理:在辅导中发现,超过60%的学生存在"公式依赖症",他们能背诵F=ma,却解释不清为什么急刹车时身体会前倾,这种割裂式的学习导致知识无法迁移运用,就像建筑工人只收集砖块却不会砌墙。

-

超前学习≠竞争优势:某培训机构曾推出"初二学完高中物理"课程,跟踪数据显示,超前学习的学生在高三模考中普遍出现"知识坍塌"现象,大脑认知发展有其客观规律,过早填鸭式教学反而会破坏知识体系的自然建构。

构建科学学习系统:让理科思维自然生长

-

理解学科本质的"元认知"训练 物理学家费曼的"概念卡片法"值得借鉴:要求孩子用自己的语言解释每个概念,并找出三个生活实例,比如学习加速度时,可以关联电梯启动时的超重感、过山车俯冲时的失重现象,这种训练能打通抽象概念与具象认知的通道。

-

建立动态知识网络的"三环法则" (1)核心环:用思维导图梳理章节主干,例如化学的"结构-性质-用途"铁三角 (2)连接环:每周进行跨学科联想,如用数学函数图像理解物理运动学 (3)实践环:每月完成一个项目式学习,比如设计简易净水装置融合多学科知识

-

培养深度思考的"问题链策略" 将解题过程分解为五步思考链:在考查什么核心概念? ②已知条件间存在哪些隐藏关系? ③可以用哪些基本原理建立联系? ④是否存在多种解题路径? ⑤这类问题是否有普适性规律?

某初三学生运用该方法后,物理大题得分率从32%提升至78%,关键在于建立了系统化的问题拆解能力。

家长支持系统的重构:从监工到成长伙伴的蜕变

-

创设沉浸式学习场景 (1)厨房实验室:用白醋除水垢讲解化学反应 (2)阳台观测站:记录月相变化理解天体运动 (3)家庭创客角:用arduino套件制作智能家居模型

-

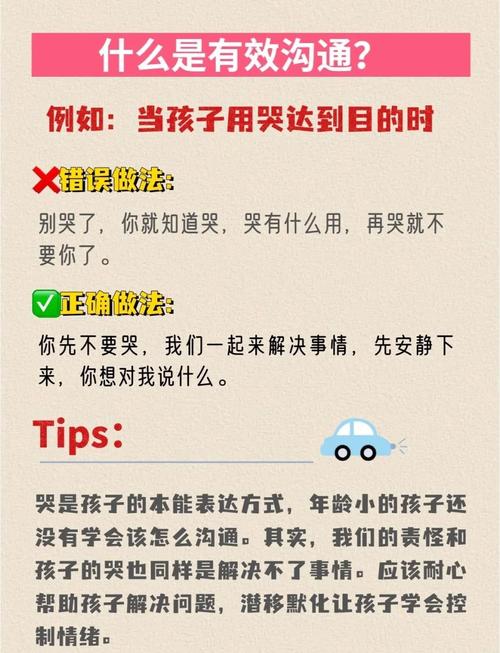

情绪管理的"三明治沟通法" 当孩子遇到挫折时,采用"共情-引导-激励"的谈话结构: "这道力学题确实有难度(共情),要不要试试把受力分析图画得更详细些?(引导)上次你突破电磁学难题的方法就很有创意(激励)"

-

成长型思维培养的日常渗透 (1)用"暂时不会"替代"就是学不会" (2)建立"进步银行":记录每个小突破 (3)定期开展"失败分析会",把错题转化为学习资源

警惕新时代的"理科焦虑症候群"

近期调研显示,52%的中学生存在"公式恐惧",34%会产生"考试生理反应",这些现象背后,暴露出三个危险信号:

-

过度干预导致学习主体性丧失:家长代劳错题整理、教师包办解题思路,使得学生成为被动接收器。

-

速成心态侵蚀深度学习能力:各类"秒杀技巧"培训盛行,学生逐渐丧失静心钻研的定力。

-

单一评价体系扭曲学习本质:将理科能力简单量化为分数排名,扼杀了个性化发展可能。

面对这些困境,我们需要回归教育本质——日本诺贝尔物理学奖得主中村修二的成长经历颇具启示,高中时他的物理成绩并不突出,但始终保持对光现象的好奇心,这种纯粹的探索精神最终引领他突破蓝光LED技术难题。

每个孩子都是独特的认知个体,与其焦虑于眼前的分数波动,不如着眼长远的能力培养,当家长学会用显微镜发现进步,用望远镜看待成长,用多棱镜理解差异时,孩子自会找到属于自己的理科学习节奏,真正的理科思维不是解题的工具,而是理解世界的钥匙,让我们携手为孩子卸下焦虑的枷锁,重拾探索的乐趣,在科学的世界里走出独一无二的成长轨迹。

(全文约1520字)