高考倒计时日历一天天变薄,教室里粉笔灰混着消毒水的气味越发刺鼻,张女士站在学校走廊,攥着刚发的月考成绩单,女儿林林的名字又往后掉了十多个位次,这不是第一次发现成绩滑坡,但这次连最稳定的语文都跌到了班级平均线下,走廊里三三两两的家长或低声讨论补习班,或红着眼眶打电话,焦虑像病毒般在空气中蔓延。

拨开迷雾:成绩滑坡的深层解码

高三学生的知识体系如同精密机械,每个齿轮的错位都会引发连锁反应,某重点中学的追踪数据显示,62%的后期成绩滑坡源自基础模块的隐性缺失,就像林林总在解析几何题卡壳,究其根源是初中平面几何的射影定理没吃透,这种现象在高三尤为突出,因为知识网络已形成紧密关联。

情绪波动对学习效率的侵蚀远超想象,北京师范大学心理研究所的监测表明,持续焦虑的学生,其海马体活跃度会下降28%,这直接导致明明背过的文言文在考场上突然"断片",熟悉的公式在关键时刻"消失",更危险的是,这种状态会形成恶性循环:焦虑导致失误,失误加重焦虑。

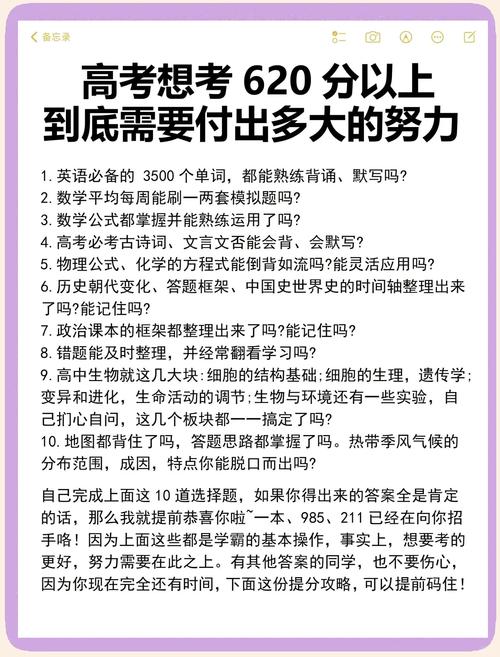

当代青少年承受着多维度的压力源,除了传统认知中的升学压力,社交媒体制造的"学霸人设"、短视频推送的逆袭神话,都在无形中加重心理负担,某高三班心理普查显示,78%的学生存在"假性努力"现象——用熬夜刷题的表象麻痹自己,却回避真正的知识漏洞。

破局之道:构建三维支持系统

家庭不是第二个教室,餐桌不应变成考场,智慧型家长懂得区分"关心"与"监控",与其每天追问"今天测验多少分",不如换成"这道题解题思路很有趣,要不要一起探讨",海淀区某重点高中家长群的实践表明,采用非评价性对话的家庭,学生焦虑指数下降34%。

错题本是照妖镜,更是登云梯,建议学生建立"三色标记体系":红色标注知识盲区,黄色标记思维误区,绿色记录顿悟时刻,衡水中学的跟踪研究显示,科学使用错题本的学生,同类型题正确率提升可达62%,关键要定期进行错题重组,将分散的问题整合成知识图谱。

个性化补习不是救命稻草,而是精准导航,选择辅导时要遵循"三匹配原则":教师风格与学生认知特点匹配,课程进度与知识漏洞匹配,训练强度与承受能力匹配,上海某教育机构的数据揭示,符合"三匹配"的补习方案,提分效率是盲目报班的2.3倍。

重塑动力:点燃内心的火炬

目标管理不是画大饼,而是搭建脚手架,帮助学生将模糊的"考好大学"转化为可操作的阶段性目标,比如数学从90分到110分的提升,可以分解为立体几何突破、函数应用题强化等具体模块,每完成一个子目标就举行微型庆祝仪式,释放多巴胺强化正向反馈。

心理韧性的培养需要日常浸润,推荐"五分钟冥想+成功日记"组合练习:每天睡前记录三个小成就,哪怕只是"完整听完一节网课",清华大学积极心理学实验室证实,持续28天记录成功日记的学生,抗压能力提升41%,这相当于为心灵安装"压力缓冲器"。

当孩子说出"我做不到"时,智慧的回应不是"你可以的",而是"我们来看看卡在哪里",前者制造压力,后者开启探索,杭州某重点高中班主任分享的案例显示,采用成长型对话模式的家长,其子女在模考中的超常发挥概率提升27%。

站在高考这个人生驿站前,比分数更重要的是守护求知的热忱,某省状元在回忆录中写道:"母亲从未因分数波动改变过晚餐时温暖的笑容。"这份从容不是放任,而是对教育本质的深刻理解——成绩起伏是成长必经的涟漪,真正重要的是保持划桨的节奏与方向,当我们放下对数字的执念,转而在思维品质、情绪管理、目标意识等核心素养上深耕,那个曾经迷茫的少年,自会找到属于自己的星光大道。