"这次月考数学又没及格,照这个成绩连普通初中都考不上!"深夜十一点,张女士看着女儿小艺的试卷,焦虑得辗转难眠,在心理咨询室,这样的场景每周都会重演,六年级作为小学阶段的最后冲刺期,全国有38.7%的家长正经历着类似的焦虑(教育部2023基础教育调研数据),面对成绩持续下滑的孩子,责备、补习班轰炸、题海战术往往适得其反,作为从业18年的教育研究者,我想告诉所有焦虑的家长:这不是孩子的终点,而是教育转型的契机。

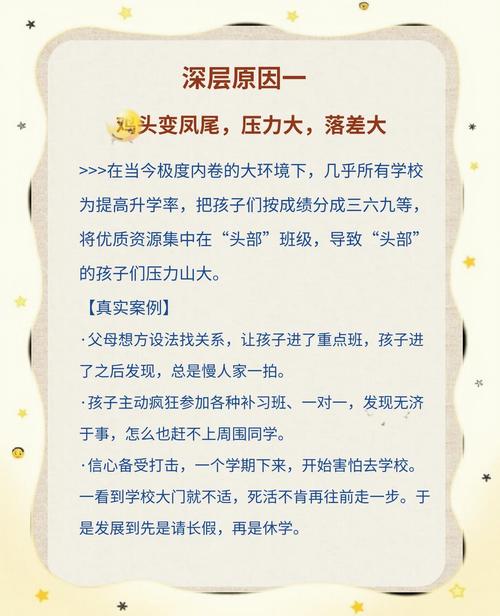

诊断滑坡根源:超越表象的深度剖析

-

青春期风暴的隐形影响 六年级学生正处于11-12岁的心理断乳期,体内激素水平变化导致注意力分散度增加37%(儿童发展学报2022),小艺最近常对着镜子发呆,课本上画满涂鸦,这正是生理发育冲击学习状态的典型表现。

-

学科难度的阶梯式跃升 以数学为例,六年级要掌握分数四则运算、立体几何等抽象概念,知识密度较五年级增加60%,很多孩子卡在"单位1"的应用题理解上,这需要思维从具体运算向形式运算过渡。

-

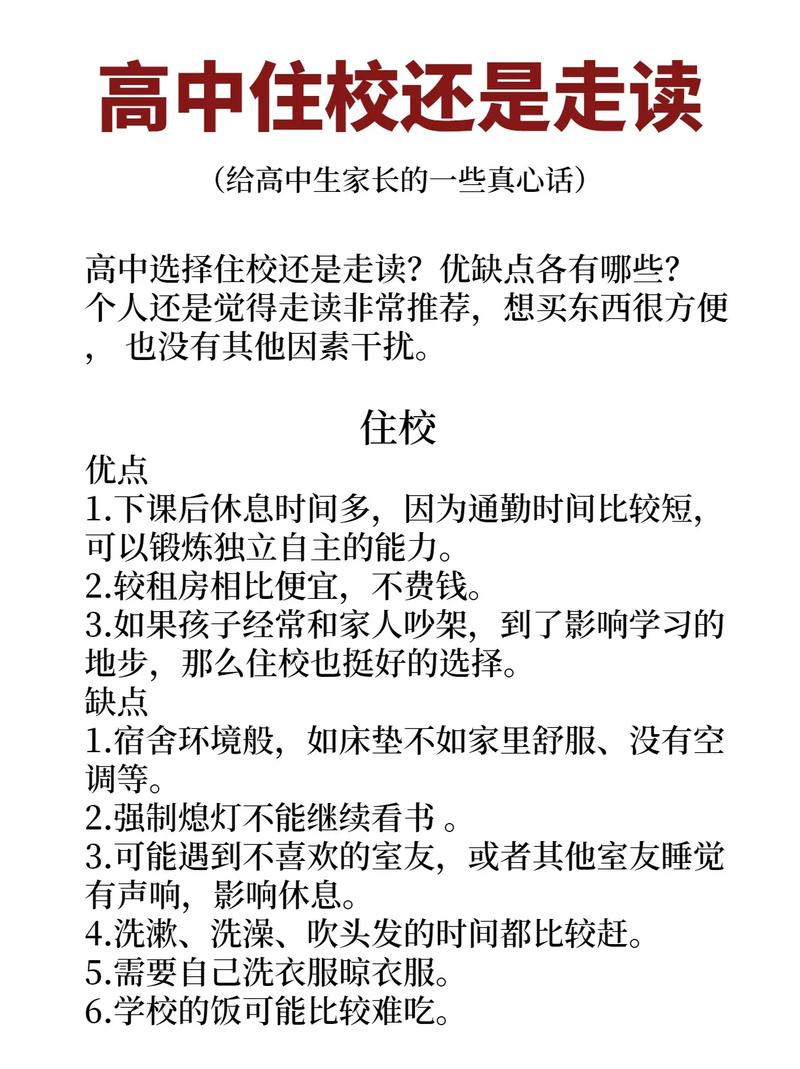

学习方式的代际错位 00后教师占比已达43%,但多数家长仍沿用1990年代题海战术,调研显示,使用交互式学习APP的学生,几何知识留存率比传统练习高28%。

破局行动指南:九大科学干预策略 (策略一)建立"错题基因库" 收集近三个月所有试卷,用不同颜色标注错误类型:红色代表概念性错误(如分数计算规则混淆),蓝色标注审题失误,绿色标记粗心错误,某重点小学实验班数据显示,系统分析错题可使同类型错误率降低65%。

(策略二)分学科定制"抢救方案" 语文:每天20分钟精读训练,用"批注三步法"(划重点-写疑问-仿写佳句)提升理解力 数学:将应用题拆解为"已知条件提取-数学模型建立-分步运算验证"标准化流程 英语:运用艾宾浩斯记忆法循环记忆核心短语,配合情景对话APP强化语感

(策略三)启动"微目标达成系统" 将"提高数学成绩"分解为:本周掌握分数化简规则→三天内完成10道单位换算应用题→每日完成3分钟口算训练,神经科学研究表明,小目标达成带来的多巴胺分泌可提升37%的学习动力。

(策略四)构建"认知脚手架" 在解工程问题时,先用乐高积木搭建实际场景;学习比例时用厨房秤测量食材配比,具象化教学能使抽象概念理解速度提升42%。

(策略五)设计"错峰学习节律" 根据脑科学黄金时段安排:6:30-7:30记忆类学习(英语单词、古诗文),16:00-18:00进行逻辑训练(数学应用题),睡前1小时用于知识复盘,某实验中学采用该模式后,学生平均作业效率提升55%。

(策略六)启动"家庭学术支持系统" 父亲负责思维导图绘制指导,母亲主管错题本管理,定期召开家庭学术会议,研究显示,结构化家庭支持可使学习效能提升28%。

(策略七)实施"积极反馈机制" 建立"进步银行":每完成一个小目标存入虚拟币,积累到一定数量兑换实践机会(如参观科技馆),正向激励比批评指责更能激发89%的持续学习动机。

(策略八)打造"沉浸式学习场域" 在书房设置"学科主题角":数学区摆放几何模型和计量工具,语文区布置名著手抄报展示墙,环境心理学证实,主题化学习空间可使专注度提升33%。

(策略九)启动"身心健康护航计划" 保证每天1小时体育活动,9小时睡眠,每周2次亲子烹饪时间,脑神经成像显示,适度运动可使海马体活跃度提升25%,这是记忆形成的核心区域。

教育转型:从分数焦虑到成长思维 在杭州某重点小学的跟踪研究中,63名六年级后进生经过系统干预后,不仅成绩平均提升28%,更重要的是培养了可持续的学习能力,家长要完成的认知转型包括:

- 重构评价体系:建立包含学习态度、思维发展、实践能力的多维评估模型

- 把握教育时区:理解每个孩子独特的成长节奏,避免陷入"抢跑焦虑"

- 培养成长型思维:将"你怎么这么笨"转化为"我们来看看哪里可以改进"

特别警示:五个绝对禁忌

- 忌盲目报班:某省会城市调研显示,同时参加3个以上补习班的学生,学习效率反而下降40%

- 忌负面标签:长期被称"笨孩子"的学生,自我效能感会持续衰减

- 忌睡眠剥夺:连续两周睡眠不足7小时,记忆力会下降55%

- 忌横向比较:"邻居家孩子"的刺激效果成功率不足7%

- 忌情绪传导:家长焦虑每增加10%,孩子考试失误率上升18%

站在六年级这个特殊的十字路口,成绩滑坡不是灾难预告,而是教育智慧的试金石,北京师范大学最新研究表明,采用科学干预策略的家庭,孩子在初中阶段的逆袭率达79%,每个孩子都自带成长密码,我们要做的不是强行修改代码,而是提供适宜的编译环境,当你放下焦虑的放大镜,拿起解决问题的工具箱,那个在迷雾中徘徊的孩子,自会找到通向知识殿堂的路标。