在辅导孩子学习的过程中,"这道题不会做"可能是最让家长焦虑的瞬间,根据中国教育学会2023年发布的调研数据显示,73%的小学生家长每周至少经历三次以上的"作业危机",其中有38%的家庭因此引发亲子冲突,面对孩子作业卡壳的困境,家长往往陷入两难:既担心过度干预影响孩子独立思考,又害怕放任不管导致知识漏洞扩大,这个看似简单的教育场景,恰恰是培养孩子学习能力的重要契机。

困境背后的教育密码

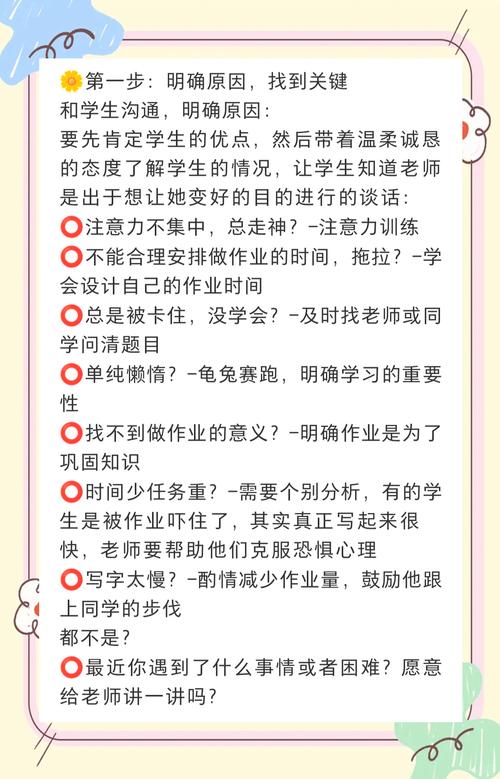

当孩子频繁出现作业难题时,多数家长的第一反应是知识掌握不牢,然而北京师范大学认知发展实验室的研究表明,只有42%的作业困难源于知识缺陷,更多的问题隐藏在非智力因素中,常见的深层诱因包括:

-

情绪屏障:过重的课业压力导致大脑进入防御状态,心理学中的"情绪优先原则"会使负面情绪直接抑制认知功能,一个被家长催促了五遍的孩子,其逻辑思维能力可能下降30%。

-

思维断点:儿童认知发展具有明显的阶段性特征,皮亚杰的认知发展理论指出,7-11岁儿童正处于具体运算阶段,对抽象概念的理解需要实物支撑,例如数学应用题中的"工作效率",可能需要借助积木操作才能建立具象认知。

-

方法迷失:上海市教育科学研究院的调查显示,68%的小学生缺乏系统的解题策略训练,当面对陌生题型时,他们往往陷入"记忆检索"的单一模式,而不会运用分析、推理等高级思维工具。

智慧家长的应对策略

-

建立安全情绪场域 当孩子卡壳时,家长的第一句话往往决定后续走向。"这么简单都不会"的责备会立即激活杏仁核的防御机制,而"我们一起看看哪里有意思"的引导则能保持前额叶皮层的活跃,建议采用"三明治沟通法":先肯定努力("妈妈看到你认真思考了"),再分析问题("这道题的要求是不是有点特别?"),最后给予支持("需要我当助手吗?")。

-

拆解思维断点 遇到具体难题时,可以运用"剥洋葱法"逐步分解:

- 知识确认:用例题检测相关知识点掌握程度

- 题意转化:引导用图画、实物或生活案例重新表述题目

- 分步突破:将综合题拆解为2-3个基础问题 例如解决"鸡兔同笼"问题时,先确保加减乘除运算熟练,再通过画脚法建立直观认知,最后引入代数思维。

构建思维脚手架 清华附小研发的"五问法"值得借鉴:

- 这道题在考什么?(知识点定位)

- 已知条件和问题间有什么联系?(信息关联)

- 有没有类似做过的题目?(模式识别)

- 如果改变某个条件会怎样?(变式思维)

- 能用两种方法解答吗?(策略迁移) 通过系统提问,帮助孩子建立结构化思维。

长效机制的建立

错题银行制度 建议准备三类笔记本:

- 概念卡:记录易混淆知识点(如"的、地、得"用法)

- 方法集:分类整理解题策略(应用题五步法)

- 思维册:用思维导图记录典型错题的思考过程 每周进行"错题拍卖会",让孩子当老师讲解,家长用"故意犯错"的方式检验理解程度。

认知能力训练 日常可穿插三类训练:

- 工作记忆:数字接龙、物品复述游戏

- 逻辑推理:棋类游戏、侦探故事分析

- 元认知监控:每天记录"三个学会"和"一个困惑"

建立学习支持系统 智慧家长要善用三方资源:

- 学校资源:定期与教师沟通作业设计意图

- 同伴资源:组建学习小组进行"作业诊断会"

- 社会资源:利用科技馆、博物馆实现知识场景化

警惕教育误区

-

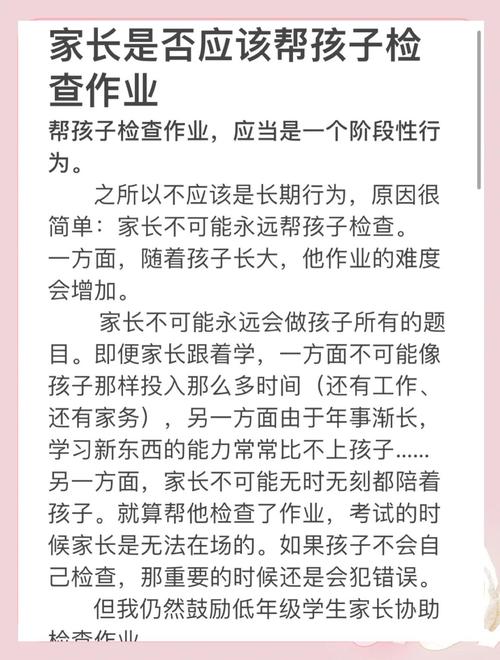

包办代替陷阱 代写作业的家长中,有65%的孩子在三年级后出现更严重的学习障碍,正确的辅助应控制在"提示不代替,引导不主导"的范围内。

-

题海战术误区 额外布置大量练习题的家长,其子女的学业倦怠发生率是普通学生的2.3倍,作业辅导的核心是质量而非数量。

-

单一评价误区 仅用作业正确率衡量学习效果,会错失73%的能力发展评估机会,应建立包含思维过程、策略运用、情绪管理在内的多维评价体系。

教育学家苏霍姆林斯基曾说:"儿童的智慧在他的手指尖上。"面对作业难题,与其焦虑正确答案,不如珍视这个培养思维能力的教育契机,当家长从"解题者"转变为"思维教练",不仅能化解当下的作业危机,更能为孩子装备终身受用的学习武器,每个卡壳的瞬间,都是认知跃迁的前奏;每次智慧的引导,都在浇筑通向未来的阶梯。