当"躺平"成为部分青少年应对生活的主旋律,教育者正面临着前所未有的挑战,面对那些对学习失去热情、对未来漠不关心的孩子,放任自流与强行干预的边界变得模糊不清,这种现象背后折射出的不仅是青少年的成长困境,更是整个教育生态系统需要反思的深层命题。

解码"躺平"背后的心理图式

在标准化教育的流水线上,有20%的青少年表现出典型的学习倦怠特征,他们并非缺乏智力天赋,而是陷入价值真空的泥沼,当分数成为衡量价值的唯一标尺,当竞争压力超出心理承受阈值,部分孩子选择用"躺平"构筑心理防御机制,这种防御性退缩往往伴随着三个典型特征:对成败评价的钝感化、对集体活动的疏离化、对人生规划的虚无化。

心理学研究显示,动机缺失型躺平者中,68%存在"习得性无助"的心理创伤,这些孩子往往经历过持续性的学业挫败,逐渐形成"无论怎么努力都无法改变结果"的认知定式,与之形成对比的是,选择型躺平群体中,有42%的青少年表现出清晰的自我认知,他们拒绝盲目参与社会设定的竞争游戏,这种看似消极的选择实则包含着主体意识的觉醒。

代际认知鸿沟加剧了教育困境,70后父母难以理解00后子女的价值取向,将他们的生活哲学简单归因为"吃不了苦",这种认知偏差导致教育方式与青少年心理需求严重错位,形成"越用力越抗拒"的恶性循环,教育者需要认识到,当代青少年的价值坐标系已发生根本性转变,传统的激励手段正在失效。

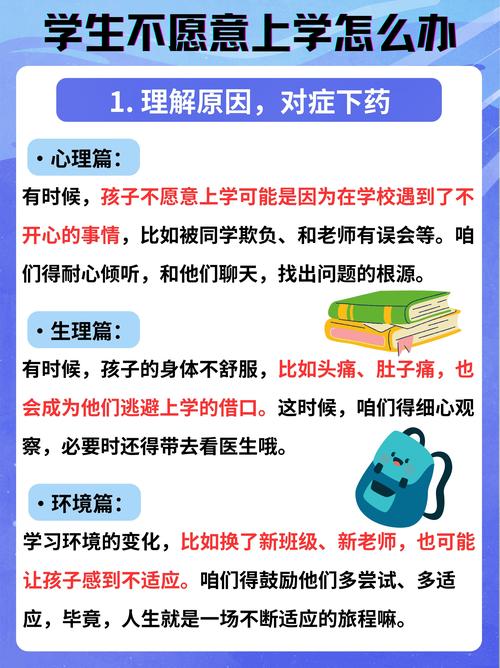

"不管了"背后的教育困局

放任主义的危险在于可能触发"滑坡效应",某重点中学的跟踪调查显示,被放任的躺平学生中,32%在两年内出现网络成瘾症状,15%发展为抑郁倾向,这些数据警示我们,表面的"佛系"可能掩盖着深层的心理危机,教育者的不作为可能使暂时的心理低潮固化为持久的人格特质。

但过度干预同样存在隐患,某心理咨询机构的案例库显示,26%的青少年心理问题源于家长的过度控制,当教育演变为权力博弈,当关心异化为监控,可能激发更强烈的逆反心理,这种教育暴力不仅无法唤醒内在动力,反而会摧毁最后的情感联结。

教育生态的系统性失衡不容忽视,在现行教育评价体系中,教师平均需要管理45名学生,这使得个性化教育沦为美好愿景,当教育者自身深陷绩效考评的压力漩涡,很难有余力对特殊学生实施精准干预,这种结构性矛盾导致教育关怀往往停留在表面化、形式化层面。

破局之路:在理解中重建教育联结

价值感重建是破局的关键,北京某实验中学的创新实践表明,通过"生涯画像"项目帮助学生发现自身优势,可使学习参与度提升40%,教育者需要转变视角,从"缺陷修补"转向"优势培育",帮助学生在非学业领域建立自我认同,当孩子在某项活动中获得心流体验,这种积极体验会迁移至其他领域。

教育生态的革新需要多方协同,上海某区推行的"教育合伙人"制度值得借鉴,通过建立家长、教师、社工、心理专家的协作网络,为每个学生定制成长方案,这种支持系统打破了传统教育的孤岛状态,使专业力量能够形成教育合力,数据显示,该制度实施后,学生心理危机发生率下降28%。

认知框架的重构是根本出路,教育者需要建立"成长型思维",将"躺平"视为暂时的调整期而非终极状态,某教育机构开发的"微目标达成系统"证明,将大目标分解为可实现的阶梯任务,配合即时反馈机制,可使73%的动机缺失学生重获行动力,这种渐进式唤醒策略尊重了青少年的心理修复规律。

站在教育转型的十字路口,我们需要重新定义"管"的内涵,真正的教育管理不是控制与改造,而是唤醒与赋能,当教育者学会用共情代替说教,用支持代替指责,用等待代替催逼,那些暂时躺平的生命自会找到站立的力量,这需要教育智慧,更需要教育勇气——相信每个生命都蕴藏着向上的势能,相信静默的土壤下总有种子在萌发。