当学习热情骤然熄灭

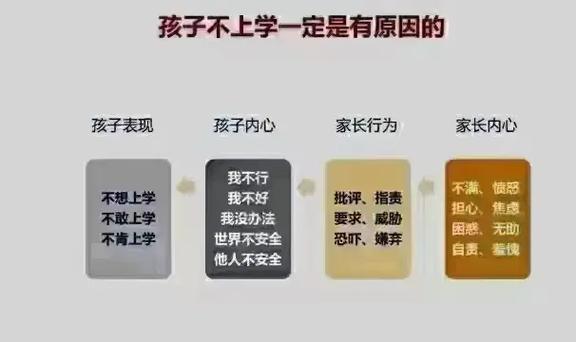

新学期第二周,李女士发现刚升初二的孩子每天回家就把自己关在房间,原本整齐的作业本开始出现大片空白,老师反馈课堂上总在发呆,这个曾经主动参加奥数班的孩子,如今连书包拉链都懒得拉开。

这样的场景正在无数家庭上演,中国青少年研究中心2023年调研显示,63.4%的家长曾遭遇孩子突然厌学的情况,这种学习动力的断崖式下跌往往让家长措手不及——昨天还积极讨论习题的孩子,今天突然宣称"再也不想学习",这种转变背后,往往隐藏着需要被"解码"的心理信号。

习得性无助:被困住的学习者

心理学中的"习得性无助"理论最能解释这类突变,当孩子长期处于"努力-失败-再努力-再失败"的循环中,大脑会形成"无论如何都会失败"的认知定式,就像实验中多次触电却无法逃脱的小狗,最终会放弃挣扎。

典型案例是重点中学的转学生小王,从县城初中以第一名的成绩考入省重点后,连续三次月考排名垫底,当他发现每天学习16小时仍无法缩小差距时,突然拒绝参加任何考试,这不是简单的畏难,而是心理保护机制在启动——通过主动放弃来避免持续的挫败感。

家长应对:

- 将长期目标分解为可实现的阶段目标(如每天掌握3个知识点)

- 建立"进步可视化"系统(成长记录墙、知识点打卡)

- 引入"错误银行"概念,把错题转化为学习资源

意义感缺失:在迷雾中奔跑

北京师范大学2022年青少年学习动机调查显示,74.6%的中学生无法清晰回答"为什么学习",当学习沦为机械的刷题和排名竞争,就像让登山者永远面壁攀爬而看不到山顶。

初三学生林林的案例颇具代表性,当被问及学习目的时,他说:"妈妈说考不上重点高中人生就完了,可考上之后呢?"这种价值真空导致的学习动力衰竭,往往表现为突然的懈怠和拖延。

重建意义感的三个维度:

- 职业启蒙:参观企业、采访从业者

- 社会价值:参与公益项目体会知识的力量

- 自我认知:通过霍兰德职业测试发现潜能

关系型厌学:被撕裂的安全网

人类学家玛格丽特·米德指出,青少年80%的学习动力来源于群体认同,当这个安全网出现破损,学习行为就会连带受损,这解释了为何很多孩子转学后成绩骤降,或在师生冲突后突然厌学。

高二女生小雨的故事令人深思,因为与数学老师的误会,她从年级前十滑落到拒绝上学,心理辅导发现,她的厌学本质是"关系创伤"的转移——"如果老师都不相信我,学习还有什么意义?"

修复建议:

- 建立"情感急救包"(信任清单、支持系统树)

- 组织师生对话会(非暴力沟通工作坊)

- 发展跨年级学习共同体

发展性焦虑:被倒置的马斯洛需求

根据马斯洛需求层次理论,当底层安全感动摇时,高层级的学习需求会自动关闭,疫情后某重点小学的跟踪调查显示,32%的优等生出现学习能力倒退,深层原因是家庭经济变故带来的生存焦虑。

单亲家庭的小杰原本成绩优异,父亲失业后他开始频繁逃课,心理评估显示,他的潜意识正在重新排序需求:"找兼职比写作业更重要",这不是堕落,而是过早承担生存压力的本能反应。

支持策略:

- 家庭财务透明化(适龄告知经济状况)

- 共同制定应急计划(勤工俭学方案)

- 引入生涯规划(职业教育前置)

青春期觉醒:被忽略的认知革命

脑科学研究证实,14-16岁青少年前额叶皮层经历重组期,这会引发三个认知跃迁:抽象思维能力突增、价值判断系统重构、自我意识爆炸式成长,此时对传统教学方式的抵触,本质上是认知进化的副产品。

高一学生团团的转变印证了这点,他突然拒绝背诵课文,却沉迷哲学书籍,这不是叛逆,而是新生的批判性思维在寻找更复杂的认知刺激,可惜很多教育系统未能提供相应的认知挑战。

应对方案:

- 引入苏格拉底式对话教学

- 设置跨学科研究项目

- 建立"认知健身房"(逻辑训练工作坊)

重构学习生态:从对抗到共生的五步转型

当孩子突然厌学,粗暴的打压或空洞的鼓励都收效甚微,我们需要搭建新的教育生态:

- 诊断定位:用"学习动机光谱仪"区分厌学类型(生存型、关系型、认知型等)

- 时空再造:设计弹性学习空间(可站立书桌、移动学习站)

- 评价革命:实施动态评估系统(能力矩阵图替代分数排名)

- 认知升级:开设元学习课程(教授学习心理学、脑科学)

- 支持系统:组建家长互助联盟

在冰山下点燃火炬

每个突然厌学的孩子,都是在发出成长的求救信号,就像北极冰川的突然崩塌预示着深层结构变化,学习动力的骤降往往指向未被满足的发展需求,教育者的使命不是修补冰裂,而是点燃孩子内心的火炬——那簇既能照亮前路,又能温暖自己的生命之光。

当我们学会用发展的眼光看待厌学,这些危机时刻就会转化为重建教育关系的珍贵契机,毕竟,教育的终极目标不是培养永远顺流而下的船只,而是造就能够逆风扬帆的领航者。