理解行为背后的"求救信号"

当孩子在书桌前频繁摆弄橡皮、半小时写不完一行字时,多数家长的第一反应是焦虑与责备,但儿童行为研究数据显示,85%的作业拖拉现象并非源于态度问题,而是儿童发展阶段的正常表现,6-12岁儿童注意力的平均持续时间仅为20-30分钟,且容易受环境干扰,美国儿童心理学会的研究表明,孩子的作业效率与视觉通道、听觉通道、触觉通道的协调能力直接相关,当家长不断催促"快点写"时,孩子大脑前额叶皮质承受的压力值会飙升到正常值的3倍,反而加剧分心现象。

典型案例中,9岁的小明每次写数学作业都会把铅笔拆成零件,表面看是贪玩,实则是对应用题的理解困难产生的逃避反应,家长需要学会解读这些行为背后的心理密码:可能是任务难度超出能力范围,可能是不良坐姿引发的身体疲劳,也可能是情绪压力导致的注意力涣散。

建立"生理-心理"双重准备机制

作业前15分钟唤醒仪式

要求孩子完成三个固定动作:整理书桌(触觉激活)、闭眼深呼吸10次(前额叶激活)、朗读当日作业清单(听觉强化),芝加哥大学教育实验室的跟踪实验显示,这种仪式能将作业启动时间缩短40%。

动态调整坐姿方案

采用"20分钟坐姿+5分钟站立"的交替模式,配备可调节高度的学习桌,人体工程学研究证实,坐姿与站姿交替能提升30%的脑部供氧量,对于低年级学生,可在座椅下方放置平衡气垫,通过核心肌群的微运动保持觉醒状态。

任务拆解的黄金法则

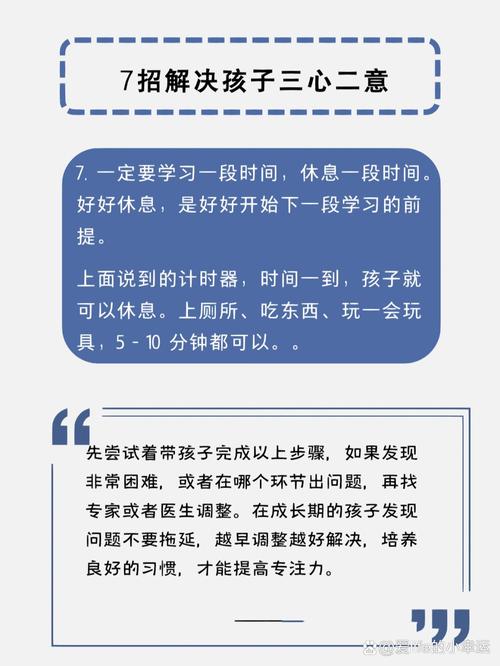

将作业分解为"巧克力块"式任务单元,每个单元控制在15-25分钟。

- 数学:5道口算+2道应用题为1单元

- 语文:生字抄写+1篇阅读理解为1单元

每完成一个单元,允许孩子进行5分钟自由活动(非电子设备),神经科学证实,这种分段模式能激活多巴胺奖励系统,形成正向循环,关键要让孩子亲自参与任务划分,用彩色贴纸标注进度,增强掌控感。

环境设计的隐形助力

光线调控策略

书桌左侧配置4000K色温的护眼灯(右手写字者),避免在桌面形成明显阴影区,实验显示,恰当的光照能使错误率降低22%。

声音环境改造

对于听觉敏感型儿童,可使用白噪音发生器,将环境音量控制在50分贝左右,切忌完全静音,适度的背景声反而有助于注意力集中。

视觉净化方案

采用L型书桌布局,正前方只保留必要文具,右侧设置开放式收纳架,重要工具(字典、尺规)要触手可及,减少起坐频次。

正向反馈的魔法效应

建立"即时反馈-延时奖励"的双层激励体系:

- 每完成1个任务单元,立即给予具体称赞:"这个'答'字的捺画写得很标准"

- 累计3个单元兑换1枚代币,5枚代币可兑换30分钟自由时间

要避免空泛的"你真棒",而应聚焦于过程性评价,加拿大教育心理学家的追踪研究显示,描述性表扬能使学习持久性提升3倍。

运动改造大脑的秘密

每日保证45分钟的中等强度运动(跳绳、游泳、球类),这是提升注意力的生理基础,运动时分泌的BDNF(脑源性神经营养因子)能促进前额叶发育,特别推荐"交叉协调运动":如左手摸右膝,右手摸左膝的交替动作,每次5分钟,可显著改善书写速度。

家长行为的避雷指南

- 忌"监工式"陪伴:保持1.5米以上距离,视线不直接聚焦作业本

- 忌碎片化打断:每25分钟内不主动交流

- 忌负面对比:"你看看人家XXX"类语言会使皮质醇水平激增

- 忌代劳陷阱:即便发现错误,也要引导孩子自行检查

当孩子出现明显抵触时,可采用"情绪温度计"技术:准备红黄蓝三色卡片,让孩子选择当下的情绪颜色,红色代表需要暂停,黄色代表需要帮助,蓝色代表可以继续,这种非言语沟通能有效降低亲子冲突。

专业工具包推荐

- 可视化计时器:Time Timer MOD(可视化时间流逝)

- 专注力训练APP:Focus Keeper(基于番茄工作法改良)

- 触觉辅助工具:减压握力球(提升手部肌肉控制)

- 认知训练游戏:ThinkFun激光迷宫(空间逻辑培养)

需要特别提醒的是,若孩子出现持续6周以上的注意力涣散,并伴随情绪失控、社交退缩等症状,应及时寻求专业儿童心理医师的帮助,注意力缺陷的黄金干预期在7-10岁,科学干预的成功率可达78%。

教育是静待花开的过程,每个孩子都有独特的发展节律,与其焦虑于当下的作业速度,不如着眼培养自我管理的内驱力,当家长学会把"快一点"换成"需要妈妈怎样支持你",教育的魔法就会悄然发生。