当14岁的女儿把房门反锁三天,只在深夜偷偷取走母亲放在门口的三明治时;当曾经活泼的儿子突然在课本上写满"活着没意义"的字句时,无数家庭正陷入对青少年心理问题的恐慌,这个被心理学家称为"心理断乳期"的年龄,正以每年15%的增速成为青少年心理危机的高发阶段,本文将从发展心理学视角切入,结合临床案例与教育实践,为家长提供可操作的危机干预指南。

14岁心理危机的生物学解码

最新脑科学研究显示,青少年前额叶皮层(负责理性决策)与边缘系统(主管情绪)的发育存在6-8年时间差,这种神经发育不同步,导致14岁少年常出现"明知故犯"的矛盾行为——他们能清晰背诵校规,却控制不住在课堂传纸条;理解早恋的风险,仍会偷偷牵手。

荷尔蒙风暴更让情况复杂化,睾酮激素在男孩体内的激增使其攻击性提升300%,而女孩的雌激素波动可能导致每月出现10天以上的情绪低谷期,北京某重点中学的跟踪调查发现,14岁学生晨间皮质醇水平(压力激素)普遍达到成人工作狂的2倍,这解释了为什么这个年龄段孩子常出现不明原因的头痛、胃痛等躯体化症状。

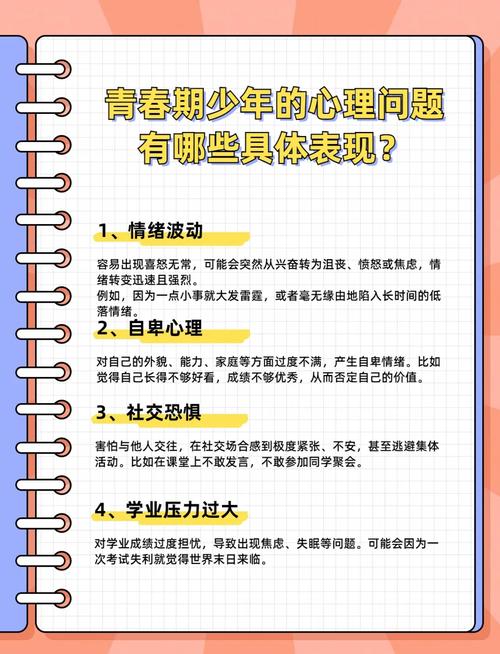

危机信号的精准识别体系

区别于普通的青春期叛逆,需警惕以下"红黄灯"预警信号:

红灯信号(需立即干预):

- 自残行为(如用小刀划手臂)

- 连续2周以上失眠或嗜睡

- 体重骤减/暴增超过15%

- 表达明确自杀意念

黄灯信号(需密切关注):

- 突然更换社交账号且拒绝解释

- 将社交软件头像改为全黑/血红等暗黑系

- 对既往爱好持续丧失兴趣超1个月

- 反复擦拭某段聊天记录

上海精神卫生中心2023年的临床数据显示,76%出现心理危机的青少年在半年前就表现出"数字遗书"现象——频繁删除社交动态、清空相册等虚拟世界中的自我抹除行为。

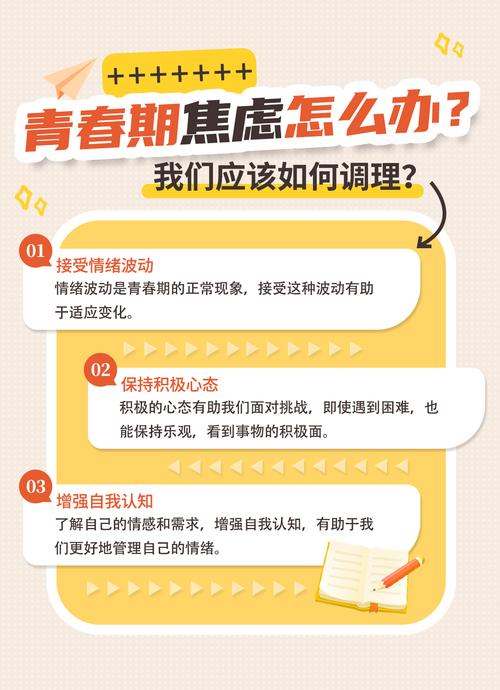

家庭干预的"三明治沟通法"

传统说教在这个阶段往往适得其反,建议采用"观察-共情-赋能"的沟通策略:

- 具象化观察:避免"你最近不对劲"的模糊指责,改为"我注意到你这周有三次没吃晚饭,能和妈妈说说吗?"

- 跨次元共情:00后心理师小林创造的"动漫共情法"值得借鉴——当孩子沉迷《进击的巨人》,可以问:"你觉得艾伦面对城墙外的巨人时,和你现在的心情有相似处吗?"

- 小切口赋能:与其要求"把成绩提上来",不如说"需要爸爸每天陪你做半小时数学题吗?"北京某重点中学的实践表明,每天15分钟的亲子共学可使亲子冲突降低40%。

家校协同的"黄金三角"模型

- 班主任:请求老师创造"非评判性沟通"机会,如让有绘画特长的孩子负责黑板报,重建价值感

- 心理教师:定期进行房树人绘画测验,通过树木是否生根、人物有无四肢等投射心理状态

- 同伴支持:与孩子信任的3-5名同学建立秘密同盟,制造"偶遇式"的社交机会

广州某实验中学通过该模型,使32%的危机学生在一个学期内恢复社会功能,关键是要签署《隐私保护协议》,避免孩子产生被监视感。

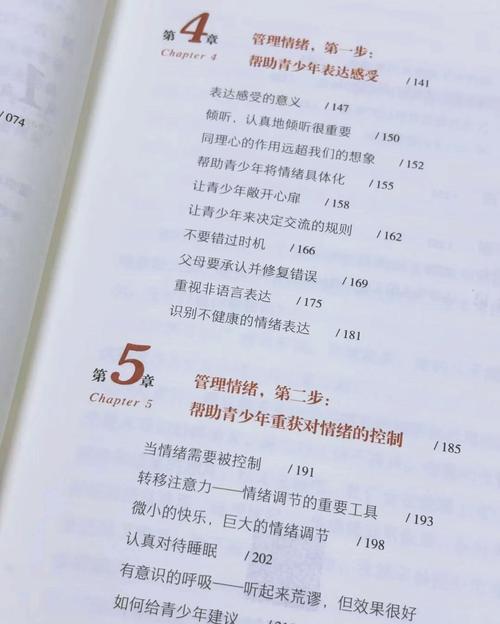

专业干预的阶梯方案

-

C级干预(心理咨询):

- 沙盘治疗:通过摆放微缩模型投射潜意识

- 认知行为日记:记录"事件-想法-情绪"链条

- 正念呼吸训练:每天3次4-7-8呼吸法(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒)

-

B级干预(药物联合治疗):

当出现持续情绪低落、幻觉等症状时,需在精神科医生指导下使用SSRI类药物,需特别注意,氟西汀等药物可能在前两周加重自杀意念,这期间需要24小时监护。 -

A级干预(住院治疗):

针对有强烈自伤倾向者,推荐采用DBT(辩证行为疗法)住院项目,成都某专科医院的临床数据显示,经过12周治疗,患者自伤行为减少83%。

14岁的心理危机既是挑战更是转机,著名发展心理学家埃里克森指出,这个阶段的核心任务是获得"自我同一性",那些穿越风暴的家庭往往发现,危机后的亲子关系会建立更深层的理解,孩子不是需要被修理的机器,而是等待破茧的蝴蝶,当我们用科学认知取代恐慌,用智慧陪伴替代控制,每个家庭都能找到属于自己的破茧之道。

(全文约1580字)