晨间拉锯战的深层动因

在无数家庭重复上演的晨间场景中,总能看到这样的画面:书包敞着口摊在地板,咬了一半的面包被遗忘在桌角,家长握着秒表在客厅踱步,而孩子正慢悠悠地给玩具熊梳理毛发,这种看似普通的日常冲突,实则折射出儿童发展心理学、家庭系统动力学与时间管理教育之间的复杂纠葛,要破解这个困局,我们需要先解码孩子行为背后的四重心理机制:

-

生理节律的错位匹配 学龄儿童每日需要9-11小时优质睡眠,但现代家庭的作息普遍存在"晚睡晚起"的恶性循环,生理学家研究发现,7-10岁儿童的褪黑素分泌高峰比成年人延后2小时,这意味着强制早起相当于要求孩子每天经历时差反应,更为隐蔽的是,慢性睡眠不足会诱发"起床抵抗"现象——孩子并非故意拖延,而是大脑前额叶皮层因疲惫无法有效执行起床指令。

-

心理能量的过渡障碍 晨间准备包含从家庭场域向学校场域的转换,这个过程需要消耗大量心理资源,发展心理学家埃里克森指出,6-12岁儿童正处于勤奋与自卑的心理冲突期,当孩子潜意识里将学校与负面体验(如课业压力、同伴关系紧张)建立联结时,拖延出门就成为一种自我保护机制,临床案例显示,有社交焦虑倾向的儿童平均晨间准备时间比同龄人长约27分钟。

-

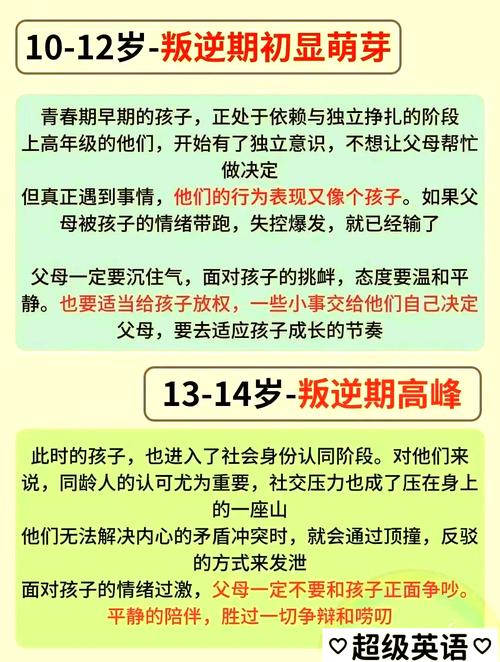

自主权的隐形争夺 教育人类学的观察表明,当家长不断使用"快点!要迟到了"等指令性语言时,实际上在触发儿童的反控制防御机制,7岁以上儿童开始形成强烈的自我意识,他们通过控制行为节奏来宣示自主权,这种权力博弈往往呈现"催促-拖延-更催促-更拖延"的螺旋升级模式,最终导致时间管理完全失控。

-

执行功能的发育延迟 神经发育研究显示,时间预估、任务排序、抗干扰等核心执行功能,通常在12岁左右才能基本成熟,这意味着低龄儿童确实存在客观的生理性准备迟缓,当家长说"还有10分钟出门"时,儿童大脑的时间感知中枢可能将此理解为"还有很多时间"。

系统性解决方案构建

生理节律重塑方案

- 睡眠管理:建立"90分钟缓冲带"睡眠机制,将就寝时间提前至目标时间前90分钟开始准备,采用光疗闹钟模拟日出光线,配合白噪音渐弱法唤醒。

- 晨间唤醒程序:设计三级唤醒系统(光线唤醒→音乐唤醒→触觉唤醒),避免突然的听觉刺激,预留15分钟"开机缓冲时间",允许孩子完成从睡眠到清醒的生理过渡。

- 营养供给策略:准备高蛋白、低升糖指数的早餐组合(如鸡蛋+全麦面包+坚果),避免碳水化合物过载导致的血糖波动性困倦。

时间管理能力培养阶梯

- 可视化任务系统:使用"晨间任务转盘"将准备流程分解为6个可旋转模块(穿衣、洗漱、早餐等),每完成一项可自主转动指针。

- 时间感知训练:引入三色沙漏计时器(红/黄/绿分别对应15/10/5分钟),配合任务卡片进行时间预估游戏。

- 自主规划实践:每周日晚上召开5分钟家庭会议,由孩子主导制定次日晨间计划,使用贴纸地图标记关键时间节点。

家庭动力系统优化

- 语言模式重构:将催促性指令转化为赋能性提问,例如将"快点穿鞋"改为"我们需要在沙漏流完前出发,你看先穿左鞋还是右鞋?"

- 责任转移技术:设置"自主时钟管理区",将闹钟、校服、书包等物品集中摆放,赋予孩子管理专属区域的权利。

- 正向强化机制:建立"时间银行"奖励制度,节省的时间可兑换为晚间自由支配时长,培养时间价值认知。

特殊情境应对预案

- 情绪崩溃处理:准备"冷静急救包"(含压力球、香薰卡、迷宫玩具),当冲突升级时启动5分钟情绪调节程序。

- 突发延误管理:制定"追赶时间"快速通道方案,预先打包应急早餐盒、设定备用交通路线。

- 周期性懈怠干预:采用"21天习惯养成追踪表",通过阶段性目标分解维持行为改变的持续性。

教育者自我修炼指南

焦虑管理技术

- 实施"提前15分钟"防溃策略:将自己的准备时间前置,避免将时间压力转嫁给孩子。

- 建立"晨间情绪隔离带":在卫生间设置家长专用冷静角,配备呼吸训练提示卡。

- 采用"压力可视化"方法:用不同颜色的磁贴标记晨间压力源,进行每周归因分析。

观察评估体系

- 制作"磨蹭行为日志",连续记录7天晨间各环节耗时,识别关键瓶颈点。

- 使用"情绪温度计"工具,每天评估孩子的出门意愿指数(1-10分),建立基线参照。

- 进行月度成效复盘,对比行为改变数据,调整干预策略。

教育认知升级

- 理解"慢速成长"定律:儿童时间管理能力的提升通常呈现阶梯式而非线性发展。

- 建立"容错空间"概念:允许每周有1-2天的弹性调整期,避免完美主义带来的二次压力。

- 实践"成长型思维"模式:将每次拖延视为诊断机会而非失败案例。

晨间时分的教育艺术

当我们揭开磨蹭行为的面纱,看到的不是孩子的故意对抗,而是成长过程中的必要试炼,每个拖延的清晨,都是培养自我管理能力的珍贵课堂,教育者的智慧,在于将充满火药味的催促战场,转化为润物无声的成长实验室,我们最终的目标不是制造精准的计时机器,而是培育出能够自主驾驭时间的主人,这需要教育者保持战略定力,在理解儿童发展规律的基础上,将耐心转化为方法,把焦虑升华为智慧,最终与孩子共同谱写出和谐有序的晨光奏鸣曲。