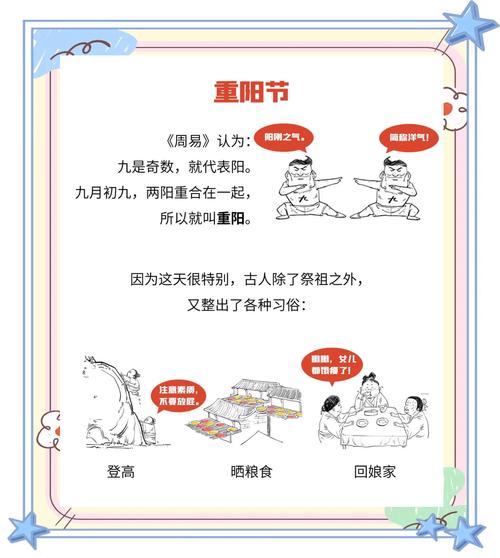

农历九月初九的重阳节,承载着华夏文明对生命本质的深层思考,这个肇始于先秦的节气习俗,最初源于先民对"阳数之极"的敬畏。《易经》将"九"定为至阳之数,双九叠加的独特日期,让古人发展出登高避祸、佩戴茱萸的禳灾传统,东汉时期桓景刺瘟神的神话传说,更赋予这个节日悲壮的英雄主义色彩。

随着农耕文明的发展,重阳节的文化内涵在唐宋时期发生质变,孟浩然笔下"待到重阳日,还来就菊花"的闲适,与王维"独在异乡为异客"的乡愁交织,反映出节日从单纯禳灾向情感寄托的转变,特别是宋代将重阳定为官方敬老节后,这个传统节日完成了从自然崇拜到人文关怀的升华,形成了集登高赏菊、敬老孝亲、生命哲思于一体的文化复合体。

解码:传统习俗中的教育密码

登高习俗远非简单的户外活动,其深层蕴含着先民的生命智慧,当人们沿着陡峭山径向上攀登,不仅是体能的考验,更是对"向上生长"生命态度的隐喻,茱萸被称为"辟邪翁",其辛烈药性被赋予驱除寒湿的实用价值,而插茱萸的仪式行为,实则传递着预防为主的健康理念,菊花酒酿造的九蒸九晒工艺,暗合中医药食同源的养生哲学,展现着古人将日常饮食升华为生命养护的艺术。

这些看似寻常的节俗,构成了一套完整的生命教育体系:登高锻炼体魄,茱萸警示防病,菊花酒调理养生,敬老践行孝道,每个环节都在无声地传递着对生命全周期的关怀——从强健体魄到修养心性,从个体健康到代际传承。

重构:传统节日的现代教育价值

在老龄化社会加速到来的今天,重阳节的敬老传统具有特殊的教育意义,上海某小学开展的"时空对话"实践颇具启示:孩子们通过采访长辈制作"人生时间轴",在记录生命故事的过程中,自然领悟到"老去"不是衰退的代名词,而是智慧积累的过程,这种代际互动打破了年龄壁垒,让尊老从道德规训转化为情感共鸣。

浙江某中学的"自然疗愈"课程创新性地将登高活动与心理教育结合,学生在登山过程中完成"发现十种秋日植物"的任务,在自然观察中缓解学业压力,体会"欲穷千里目,更上一层楼"的进取精神,这种将传统文化与现代教育理念融合的实践,让古老习俗焕发新的生机。

实践:多维度的教育融合路径

在校园教育层面,可以构建跨学科的重阳课程体系:语文学科挖掘节日诗词中的生命意象,生物学科解析茱萸菊花的药用价值,体育学科设计登高定向越野,美术学科开展菊花写生创作,北京某国际学校的实践表明,这种主题式学习能有效提升学生的文化认同与综合素养。

家庭教育则应重视仪式感的营造,南京某社区推广的"三代同堂重阳宴"值得借鉴:孩子负责采买菊花布置餐桌,父母准备传统美食,祖辈讲述家族故事,简单的家宴由此升华为文化传承的载体,在杯盏交错间完成孝道伦理的传递。

社会教育层面,可借鉴日本"银发导师"制度的经验,邀请长者参与社区教育,成都某社区创办的"长者学堂",由退休教师、匠人传授传统技艺,既实现了老年群体价值再造,又让年轻人在学习茶道、剪纸等技艺过程中,自然建立起对长者的尊重。

超越:从节日符号到生命教育的升华

重阳节的文化符号系统,为生命教育提供了丰富的阐释空间,茱萸历经春夏积蓄药性,在秋寒时节绽放价值,恰似人生晚年的智慧沉淀;菊花傲霜绽放的特质,隐喻着面对生命困境的坚韧品格,这些自然意象与人生阶段的精妙对应,构成了独特的东方生命美学。

在科技深刻改变生命形态的今天,重阳节传统为应对现代性困境提供文化方案,当基因编辑挑战自然规律,人工智能模糊生命界限,重阳文化倡导的"顺应天时、尊重自然"理念,恰能平衡技术狂热;当代际数字鸿沟加剧,节日蕴含的"家文化"纽带,为构建包容性社会提供情感基础。

在传承与创新中寻找教育支点

站在文化传承的十字路口,重阳节的教育价值不在于复刻古礼,而在于激活传统与现实的对话,广州某养老院开发的"数字重阳"项目颇具启示:年轻人通过VR技术体验老年视障、关节退化的感受,这种科技赋能的文化体验,让尊老敬老跳出道德说教,升华为真切的生命共情。

当教育工作者以创造性转化的智慧重构传统节日,重阳文化就能成为润物无声的教育载体,在这个登高望远的季节,我们不仅眺望山河秋色,更应展望这样的教育图景:让每个孩子都在文化传承中理解生命的多维价值,让传统节日真正成为滋养现代人心灵的源头活水。