剑锋墨影间的盛唐气象

公元8世纪的长安城,酒肆中醉卧的狂生张旭以发濡墨,在素绢上挥洒出惊心动魄的线条,这一幕被杜甫记录在《饮中八仙歌》中,成为盛唐艺术精神的永恒注脚,当李白的诗句在胡姬酒肆中回荡,裴旻的剑光在玄武门前闪烁,张旭的狂草恰似这三绝交响曲中最具视觉冲击力的乐章,这种以生命能量灌注笔墨的书写方式,不仅重塑了中国书法的审美范式,更成为解码盛唐文化基因的重要密钥。

癫狂表象下的技法革命

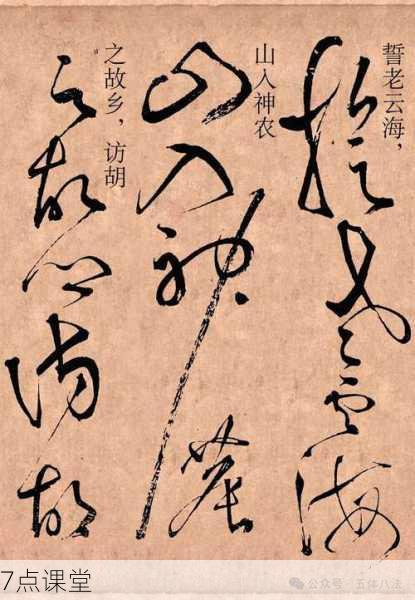

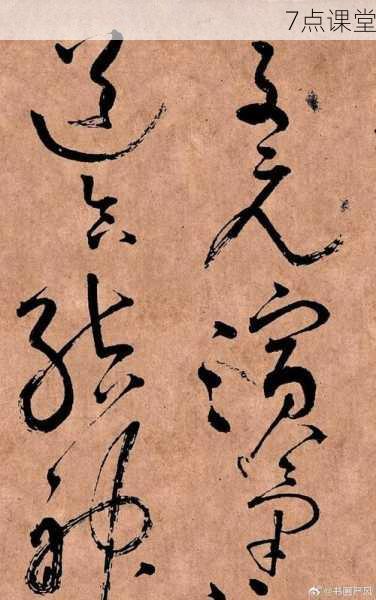

在洛阳城东的"醉墨斋"里,张旭曾向颜真卿传授笔法十二意,这位被称作"草圣"的艺术家,其狂放不羁的表象下是对书法本体的深刻思考,他将卫夫人《笔阵图》中的"横如千里阵云"发展为连绵不绝的时空序列,把王羲之"飘若浮云"的优雅转化为雷霆万钧的势能,现藏于辽宁省博物馆的《古诗四帖》,看似杂乱无章的墨迹中暗藏精密的空间分割——每个字的轴线偏移不超过7度,字组间的疏密对比精确控制在黄金分割比例。

这种技法突破源于对自然物象的深度观察,据《新唐书》记载,张旭观公孙大娘舞剑器而悟笔法,实则揭示了艺术通感的本质,当剑锋划破空气的轨迹转化为纸上的枯笔飞白,当舞者腾挪的身姿投射为字势的俯仰开合,书法完成了从二维平面向四维时空的跨越,这种突破使得狂草不再是简单的文字载体,而成为承载情感能量的精神图腾。

三绝并峙的文化密码

天宝三载(744年),唐玄宗在兴庆宫沉香亭诏令李白作新词,命李龟年歌之,张旭醉后题壁,这场被后世传颂的雅集,实则是天下三绝艺术共性的集中展现,李白的诗歌打破近体格律,以《蜀道难》的参差句式呼应草书的章法;裴旻的剑舞将军事武艺升华为表演艺术,其"走马如飞,左旋右抽"的技法与草书使转异曲同工。

三绝并称的文化现象,折射出盛唐特有的审美取向,在《唐朝名画录》记载的"吴带当风"画法里,在敦煌220窟《维摩诘经变》飞扬的衣褶中,都能看到这种追求动态韵律的时代特征,张怀瓘《书断》将张旭草书列为神品,正是对这种时代精神的官方认证,三绝艺术家们不约而同地突破既定规范,用各自的艺术语言诠释着盛唐的开放与自信。

笔墨中的哲学维度

张旭在《自言帖》中写道:"忽忽兴来,五指成书",这种创作状态暗合庄子"解衣般礴"的真谛,狂草作品中看似失控的墨迹,实则建构起独特的哲学空间:涨墨形成的块面象征混沌初开,飞白线条暗示宇宙秩序,字组间的留白成为"有无相生"的道家注脚,台北故宫博物院藏《肚痛帖》中,由缓至急的节奏变化恰似《周易》阴阳消长的视觉呈现。

这种哲学表达在比较视野中更显独特,相较于王羲之《兰亭序》的文人雅趣,张旭狂草展现出原始巫祝文化的遗韵;对比怀素《自叙帖》的理性控制,张旭作品更强调即兴的爆发力,这种差异恰好构成唐代书法"双子星座",共同照亮了中国书法的苍穹。

千年回响与当代启示

北宋黄庭坚在《山谷题跋》中感慨:"张长史书,如神虬腾霄汉,夏云出嵩华。"这种评价揭示出狂草艺术的永恒魅力,当今数字时代,张旭的创作理念意外地获得新的阐释空间:其随机应变的章法与算法艺术存在暗合,笔墨的不可预测性对抗着数字复制的精确,中央美术学院近年开展的"新草书运动",正是试图在狂草传统中寻找对抗技术异化的文化资源。

从教育视角审视,张旭现象提示着艺术教育的本质规律,史料记载其"见公主担夫争道而得笔意",这种向生活取法的教育智慧,远比程式化的技巧训练更具启发性,在过度强调标准化的当代教育中,狂草艺术提醒我们:真正的创造力往往诞生在规范与自由的临界点。