在中国古代官僚制度研究中,品秩问题往往折射出复杂的政治生态,对于雍正朝重臣年羹尧的官阶问题,学界历来存在不同见解,本文通过梳理清代官制文献与历史档案,结合年羹尧仕途轨迹,试图还原其真实品秩,并借此揭示清代官僚体系的运行逻辑。

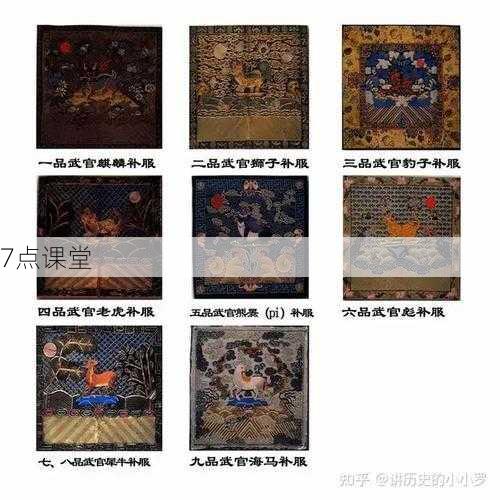

清代官制体系的基本架构 清代官僚体系沿袭明制并有所创新,形成九品十八级的品秩制度,正一品作为官阶金字塔的顶端,仅设太师、太傅、太保(三公)及大学士等虚衔,实际政务中枢的军机大臣、六部尚书等要职多为从一品或正二品,这种"实权职位低品、荣衔职位高品"的设计,体现了清朝统治者平衡权力的政治智慧。

值得关注的是,清代官员品级并非固定不变,加衔制度作为重要的激励机制,允许官员在保留本职的同时叠加荣誉衔位,如总督本为正二品,加兵部尚书衔则升为从一品,加大学士衔可达正一品,这种弹性设计既维持了行政体系的稳定性,又为帝王操控权柄提供了操作空间。

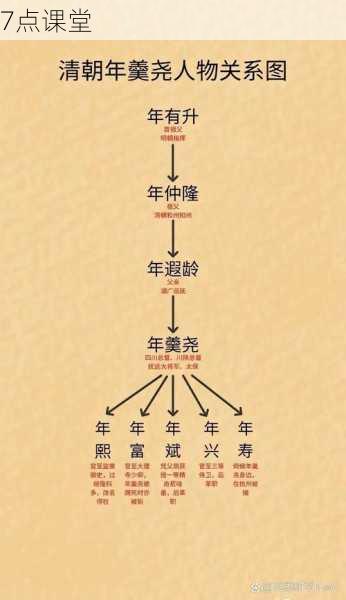

年羹尧仕途轨迹考证 据《清史稿·年羹尧传》记载,这位汉军镶黄旗出身的官员,其发迹始于康熙三十九年(1700年)中进士,初授翰林院检讨(从七品),后外放四川巡抚(从二品),康熙五十七年(1718年)升任四川总督(正二品),雍正元年(1723年)受封抚远大将军,此时已拥有"总督四川陕西等处地方军务兼理粮饷"的全权。

关键节点出现在雍正二年(1724年),年羹尧平定青海罗卜藏丹津叛乱后,获封一等公,加太保衔,按《大清会典》规制,太保属正一品荣衔,这意味着此时年羹尧在名义上已达到臣子品级的顶峰,但需要辨析的是,这个正一品衔位属于加衔范畴,与其实际担任的川陕总督(正二品)存在本质区别。

官阶虚实辨析

-

实职品级:作为川陕总督,年羹尧本职为从一品(总督加兵部尚书衔),雍正特准其"节制川陕甘云四省",这在清代督抚制度中实属罕见,但未改变其法定品秩,据《清代职官年表》统计,终清一代总督加大学士衔者仅14人,年羹尧不在其列。

-

爵位体系:一等公爵位虽属超品(高于正一品),但属世爵系统,与职官品级不可混淆,清代严格区分职事官与爵位体系,年羹尧的显赫爵位更多体现恩宠,而非行政权力。

-

加衔实质:太保衔作为正一品荣衔,属于"三公三孤"体系,但自雍正朝始,这些衔位已完全虚化。《雍正朝起居注》显示,当时获三公衔者年俸仅银180两,而无任何实权,这与明代三公"掌佐天子,理阴阳,经邦弘化"的权责形成鲜明对比。

权力运作的隐蔽逻辑 年羹尧现象折射出清代官僚体系的特殊机制:品级与实权的非对称性,雍正帝通过"低品高配"的方式,既赋予心腹大臣超常权力,又维持着制度框架的稳定,这种设计暗含多重政治考量:

其一,防止权臣制度化,若将年羹尧实职明确提升至正一品,将打破既有权力平衡,通过临时性授权,既满足战时需要,又为日后收权预留空间。

其二,维护满汉分野,作为汉军旗人,年羹尧的崛起本身已触及满清统治者的敏感神经,保持其法定品级在可控范围内,符合"以满制汉"的基本国策。

其三,实践"帝王之术",雍正帝娴熟运用"名实分离"的驭臣之道,通过制造品级与实权的落差,既激发官员效忠动力,又避免形成固定利益集团。

历史镜像中的现代启示 年羹尧品级争议的背后,是传统官僚体系"制度文本"与"实践运作"的永恒张力,当代研究者常陷入两个误区:或机械套用典章制度,或过度强调帝王权术,实则需以动态视角观察制度运行,特别注意:

-

制度弹性空间:清代官制存在大量"特例"与"变通",这正是体系维持生命力的关键,年羹尧获得"四省节制权",正是制度弹性在特殊时期的体现。

-

信息传递机制:品级制度本质是权力符号系统,雍正通过给年羹尧正一品虚衔,向官僚系统传递特殊政治信号,这种非正式沟通往往比正式制度更具效力。

-

权力制约艺术:清代统治者通过品级、职务、爵位的复杂配置,构建起立体的制约网络,年羹尧案发时,其多项职权被分解收回的过程,充分展现了这套机制的应急能力。

回到初始问题:年羹尧是正一品吗?从制度文本看,其太保加衔确属正一品;从实权运作论,他掌握着超越正一品的军政大权;而从历史结局观之,所有这些品秩荣衔都在帝王权柄下瞬间化为乌有,这种吊诡现象,恰是解读中国传统政治文化的密钥,今人研究历史官制,既要厘清典章条文,更需洞察权力运行的深层逻辑,方能避免陷入"见制度不见人"的认知窠臼。

(全文约1780字)