历史记忆与情感投射

在长江下游的松江府志中,记载着这样一则明代万历年间的地方轶闻:某乡民在开垦荒地时,掘得一方刻有"杞梁妇"字样的古碑,这个看似普通的考古发现,却意外点燃了当地对孟姜女传说的集体记忆,乡民自发筹资重修了残破的贞女祠,这种跨越千年的情感共鸣,正是中国民间传说独特生命力的最好见证,孟姜女与望夫石的故事,作为中国四大民间传说中唯一具有明确地理坐标的叙事体系,其演变轨迹恰似一面多棱镜,折射着不同历史时期的社会心理与文化诉求。

文本考古:从《左传》到民间戏曲的叙事重构

公元前549年,《左传·襄公二十三年》以不足百字的篇幅,记述了齐国将领杞梁战死莒国的史实,这个原本属于士大夫阶层的忠勇故事,经过战国时期的民间演绎,逐渐衍生出"哭夫崩城"的情节雏形,西汉刘向在《列女传》中首次将主人公定名为"杞梁妻",并赋予其"向城而哭,隅为之崩"的超现实力量,这种叙事转变标志着故事开始从历史纪实向道德训诫过渡。

至唐代《同贤记》,传说完成了关键性蜕变:主人公被赋予"孟姜女"的姓名,故事场景从春秋齐国转移到秦代长城,核心矛盾聚焦于暴政与忠贞的对抗,这种时空转换绝非偶然——唐代正是大规模修纂前朝史的关键时期,民间集体记忆中的秦代暴政印象,为传说提供了天然的历史容器,敦煌变文《孟姜女》残卷显示,当时的说书艺人已娴熟运用"四季调""十二月调"等民间曲牌,将故事编织成可供传唱的韵文叙事。

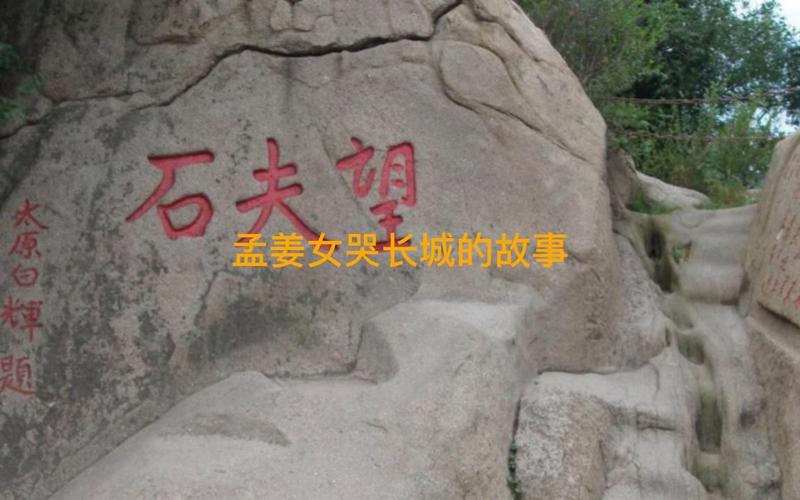

地理记忆的层累构造:望夫石意象的多元呈现

中国境内现存37处望夫石遗迹,北起山海关,南至桂林漓江,西抵甘肃玉门,东达舟山群岛,这种地理分布的广泛性,揭示出传说在地域文化中的强大渗透力,山海关望夫石前的香火鼎盛,与《临榆县志》记载的"清明寒食,妇孺携酒浆哭祭"形成时空呼应;桂林漓江边的望夫石则被当地渔民赋予保佑航船平安的新功能,展现出民间信仰的实用主义特征。

地质学家对江苏云台山望夫石的考察显示,该地貌形成于第四纪冰川运动,但民间传说却将其解释为"孟姜女登山望夫,日久化石",这种科学认知与民间叙事的并行不悖,恰恰印证了列维-斯特劳斯的结构主义观点:神话思维通过象征体系构建起独立于客观现实的意义世界,明代文人王世贞在《宛委余编》中记载的"石上有膝痕,传为姜女跪祷所遗",更是将物理痕迹转化为情感见证的典型范例。

权力话语与民间意志的博弈场

清乾隆二十三年(1758年),直隶总督方观承奏请将山海关孟姜女祠列入祀典,却遭礼部以"事出稗官,难登祀典"为由驳回,这场持续二十余年的争议,本质上是官方意识形态与民间信仰的角力,耐人寻味的是,民间通过编纂《贞烈孟姜女宝卷》,将故事与《佛说盂兰盆经》相结合,借佛教经典提升传说的神圣性,这种文化策略的成功,使得清末民初时,全国孟姜女庙数量反较乾隆时期增加了三倍。

地方志中的记载差异同样值得玩味:山西《潞安府志》强调孟姜女对纺织技术的革新,将其塑造为产业保护神;而江浙地区的方志则突出其孝道品质,与本地发达的宗族文化相契合,这种地域性改编,正如民俗学家钟敬文所言:"民间传说如同流动的水体,在传播过程中不断吸纳途经地域的文化养分。"

现代性语境下的符号重生

1937年,田汉创作的话剧《孟姜女》在上海首演,将哭长城的情节改写为抗击外敌的隐喻,这种改编策略在抗战时期形成创作风潮,使得传统传说被注入民族救亡的时代精神,更具戏剧性的是,1958年新民歌运动中,陕西农民诗人王老九创作的《孟姜女笑开颜》,将故事结局改为"万里长城人民建,姜女参加砌城砖",彻底颠覆了传统叙事结构。

在当代影视改编中,孟姜女形象呈现出前所未有的多元化,2014年动画电影《孟姜女》运用数字技术再现秦代建筑奇迹,将传说转化为文化软实力的载体;而网络小说《孟姜女的平行时空》则大胆采用穿越设定,让主人公直面现代性别议题,这些创新尝试虽引发争议,却为传统符号的当代转型提供了实验场域。

教育场域中的传说解码

在中学语文课程中,孟姜女传说常被用作批判封建压迫的典型素材,但若深入文本肌理,会发现更复杂的文化密码:故事中"送寒衣"的情节,暗合《礼记·月令》记载的"季秋之月,天子始裘"的礼制传统;"哭倒长城"的超现实场景,则与《淮南子》"精诚至,金石开"的哲学观念形成互文,这种深层文化关联,为传统文化教育提供了新的阐释路径。

比较文化研究显示,孟姜女传说与古希腊佩内洛普(Penelope)守候奥德修斯的故事具有惊人的相似性,但差异同样显著:西方叙事强调个人英雄主义,而中国传说更注重伦理秩序的维护,这种文化差异的比较教学,有助于培养学生的跨文化认知能力。

流动的文化基因

从汉代画像砖上的模糊轮廓,到现代全息投影中的立体形象,孟姜女传说始终保持着强大的文化增殖能力,望夫石不再仅仅是地质奇观或旅游景点,而是演变为承载民族情感的精神地标,当我们凝视这些穿越时空的文化符号,实际上是在与无数讲述者、倾听者、改编者进行跨时空对话,这种生生不息的传承机制,或许正是中华文明延续数千年的文化密码,正如费孝通先生所言:"文化传统如同长江之水,既有源头活水,又在奔流中不断纳新。"在这个意义上,孟姜女与望夫石的传说,仍在续写着属于这个时代的文化篇章。