在中国浩瀚的民间传说体系中,牛郎织女的故事以其独特的伦理意蕴和人文价值,历经两千余年传承而不衰,这个每年七夕被重新讲述的爱情寓言,远非简单的神话故事,而是蕴含着中国传统社会完整的伦理教育体系,承载着农耕文明时期家庭伦理、性别角色、社会责任等多重教育功能,在当代价值观多元碰撞的背景下,重新解构这个经典文本,对构建具有文化根基的现代德育体系具有特殊意义。

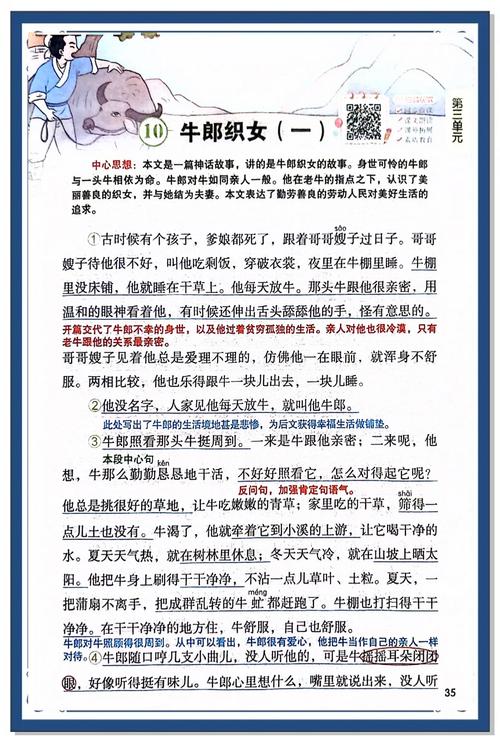

故事原型中的伦理建构 故事开篇展现的牛郎生存境遇,实则暗含传统社会对个人品格的培养要求,兄长独占家产的情节设置,不仅为后续故事发展埋下伏笔,更深层映射着"兄友弟恭"的伦理期待,牛郎与老牛相依为命的细节,巧妙传递着"人畜和谐"的生态伦理观,这种朴素的自然观至今仍在西南少数民族的农耕教育中延续。

织女下凡沐浴的情节设定,突破了传统叙事中女性角色的被动性,七位仙女集体临凡沐浴的场景,既保留着上古生殖崇拜的遗风,又在明清话本改编中逐渐融入"男女有别"的礼教规范,这种叙事演变恰好印证了民间文学随时代变迁不断重构伦理内涵的特征。

家庭伦理的具象化表达 牛郎藏衣求偶的行为模式,需置于特定历史语境中理解,在宋代话本《鹊桥仙》版本中,这个情节被赋予"天作之合"的神圣性,实则是通过神话叙事强化婚姻的严肃性,老牛临终赠皮的细节,暗喻着长辈在婚恋选择中的指导作用,这种代际伦理在当今家庭教育中仍具启示价值。

天帝震怒划银河的惩戒,折射出传统社会对婚姻秩序的维护逻辑,值得注意的是,在唐代《岁华纪丽》记载的早期版本中,惩罚主体是王母而非天帝,这种性别角色的转变,暗示着父权制度在伦理体系中的强化过程。

性别角色的教育隐喻 织女"停机德"与"弄杼巧"的双重特质,完整呈现传统女性教育的理想范式,其纺织绝技不仅是谋生技能,更是"妇功"教育的具象化表达,湖南江永女书传承地至今保留的织锦教学,正是这种技艺传承的活态延续。

牛郎"晨兴理荒秽,带月荷锄归"的农夫形象,塑造着农耕社会男性责任担当的典范,这种角色设定与《齐民要术》等农书倡导的"勤力稼穑"理念形成互文,共同构建起传统劳动教育的价值体系。

现代德育的转化可能 传说中"年度相会"的叙事结构,为当代情感教育提供独特视角,这种节制而坚韧的情感模式,恰与快餐式恋爱文化形成对照,上海某中学开发的"七夕爱情观"校本课程,通过角色扮演引导学生思考情感责任,取得显著育人效果。

"鹊桥相助"的集体主义精神,可转化为公民教育素材,杭州某社区组织的"现代鹊桥"志愿服务项目,将助人精神与传统文化结合,成功打造新型邻里关系,印证了传统伦理的现代生命力。

文化传承的教育创新 在非物质文化遗产保护语境下,牛郎织女传说正经历教育形态的创新转化,广东连州建立的传说体验馆,运用全息技术重现天河场景,使青少年在沉浸式体验中感知传统伦理,这种科技赋能的文化传承模式,为德育创新开辟新路径。

台湾中小学推行的"传说剧场"项目,鼓励学生改编故事结局,有位初中生设计出"织女创办天界纺织学校"的现代版结局,这种创造性转化正是文化自信的生动体现。

当我们重新凝视银河两岸的守望者,看到的不仅是凄美爱情,更是一部流动的伦理教科书,这个传说在当代教育场域中展现出的适应性与创造力,证明传统文化完全能够与现代德育有机融合,关键在于教育者是否具备将神话符号转化为教育资源的智慧,以及将伦理叙事转化为行为养成的能力,在这个意义上,牛郎织女传说恰如一座跨越时空的桥梁,连接着传统美德与现代人格的培育,指引我们在守护文化根脉的同时,构建具有中国特色的育人体系。

(全文共计1278字)