教育的本质与"天职"的觉醒

在古希腊哲学家的学园里,苏格拉底用"产婆术"引导青年思考真理;在中国古代私塾中,孔子以"礼乐射御书数"六艺塑造君子人格,教育的终极使命,始终指向对人性潜能的激发与生命价值的唤醒,这种唤醒过程与演员的职业精神存在惊人的同构性——当教育者以"天职演员"的姿态投身育人事业,课堂便成为承载人性光辉的剧场。

德国社会学家马克斯·韦伯在《学术作为志业》中提出,"天职"(Beruf)是超越职业层面的神圣召唤,这与东方文化中"天命"思想不谋而合:明代王阳明龙场悟道后创立"知行合一"教育体系,日本茶圣千利休将茶道升华为生命修行,都展现出将专业技能与精神追求融为一体的智慧,现代教育剧场理论创始人布莱希特曾说:"舞台是世界的实验室",当教育者以演员的专注投入教学,其创造的不仅是知识传递场域,更是人格淬炼的熔炉。

表演艺术中的天职精神解码

斯坦尼斯拉夫斯基表演体系要求演员"成为角色",梅兰芳的戏曲程式化表演讲究"形神兼备",这些艺术准则与教育家陶行知"生活即教育"的理念形成奇妙共鸣,日本能剧大师世阿弥在《风姿花传》中写道:"十年磨一剑的修行,方得瞬间绽放的花。"这种工匠精神,正是天职演员的核心特质。

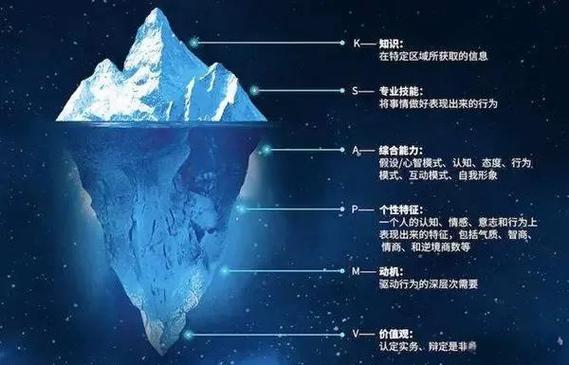

莎士比亚环球剧院的演员培养体系颇具启示:新人必须从检场人做起,学习道具制作、灯光操控,三年后才获准登台,这种全流程浸入正暗合教育规律——优秀教师需要经历学科知识、教学法、教育心理学的系统修炼,正如法国戏剧理论家阿尔托所说:"剧场是瘟疫,感染每个细胞。"当天职演员式的教育者站在讲台上,其专业素养、情感投入与人格魅力构成的"教育磁场",能让学生如沐春风。

教育剧场中的天职实践

在芬兰罗素高中,历史课会重演巴黎和会谈判;新加坡德明政府中学的化学实验室变身"侦探现场",这些创新教学法印证了杜威"做中学"理论的当代价值,教育剧场(Education Theatre)作为跨学科教学法,正在全球掀起革命:学生通过角色扮演理解《威尼斯商人》中的契约精神,借助情境模拟体会二战决策的伦理困境。

日本教育戏剧先驱小林幸子曾用即兴表演治愈自闭症儿童,非洲刚果的"教育剧场"项目通过街头剧传播防疫知识,这些实践揭示:当教育突破知识灌输的窠臼,转化为具身化的生命剧场,就能唤醒学习者内在的使命意识,就像京剧大师周信芳"七分生三分熟"的表演哲学,优秀教育者既需要扎实的专业功底,更要保持对教学创新的永恒热忱。

数字时代的天职演员进化论

慕尼黑工业大学开发的VR历史课堂,让学生"亲历"柏林墙倒塌;首尔数字孪生学校用AI模拟不同教学场景,技术革新正在重塑教育形态,但技术主义陷阱也随之显现:韩国"N号房"事件暴露出虚拟空间的道德失范,美国校园枪击案频发折射出精神教育的缺失,这更突显天职演员的不可替代性——再先进的技术也需要人文精神的导航。

北京师范大学"未来教师素养模型"强调"科技人文双螺旋结构",新加坡教师学院将"同理心训练"纳入必修课,这些举措印证:在算法统治的时代,教育者更需要守护"天职演员"的本真——就像日本落语家三游亭圆朝坚持百年不变的师徒相授,真正的教育智慧永远根植于人与人的灵魂共振。

使命传承:照亮文明星空的火炬

敦煌莫高窟的壁画师在幽暗洞窟中描绘极乐世界,佛罗伦萨工匠用百年时间建造圣母百花大教堂穹顶,这些文明瑰宝的创造者,与今日坚守偏远山区的支教老师、在特殊教育学校默默耕耘的园丁,共享着同一种天职精神,这种精神超越时空,构成人类文明最坚韧的传承纽带。

剑桥大学德尔斐项目研究发现,具有"天职意识"的教师,其学生成才率高出普通教师37%,这数据背后是无数动人故事:云南华坪女高校长张桂梅用病躯托起大山女孩的未来,德国"白玫瑰"组织成员在纳粹时期坚持地下教学,他们用生命诠释着雅斯贝尔斯的名言:"教育是棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。"