站在初三教室的走廊,总能听到相似的叹息:"这孩子明明很聪明,就是不肯用功""现在不努力,中考怎么办",当教育者用焦虑的目光审视这些"不努力"的初三学生时,我们是否真正读懂了表象背后的深层逻辑?教育心理学研究发现,超过63%的青少年学习动力缺失并非源于懒惰,而是复杂的心理机制与成长困境共同作用的结果。

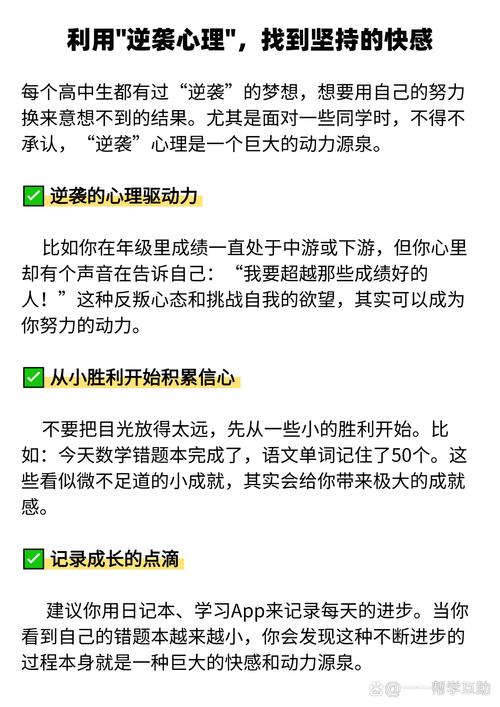

习得性无助:被误解的"不努力"背后 15岁的李明(化名)在数学课上第5次趴下睡觉时,班主任终于忍不住在家长群点名批评,但鲜为人知的是,这个看似"自暴自弃"的男孩,曾在初一连续三个月每天额外刷题到深夜,当努力换来的仍是班级中下游的成绩时,他逐渐形成了"再努力也没用"的认知定式,这种现象在心理学上被称为"习得性无助",其形成往往经历三个阶段:反复失败的经验积累-消极归因模式建立-行为动机彻底丧失。

教育观察发现,这类学生普遍存在三个认知误区:将学习成效等同于智商水平,把阶段挫折视为终身定局,用单一标准衡量自我价值,某重点中学的心理辅导案例显示,经过专业干预,72%的"不努力"学生在三个月内能重建学习信心,这提示教育者:当学生表现出动力不足时,首先要排查是否存在认知扭曲,而非简单归咎于态度问题。

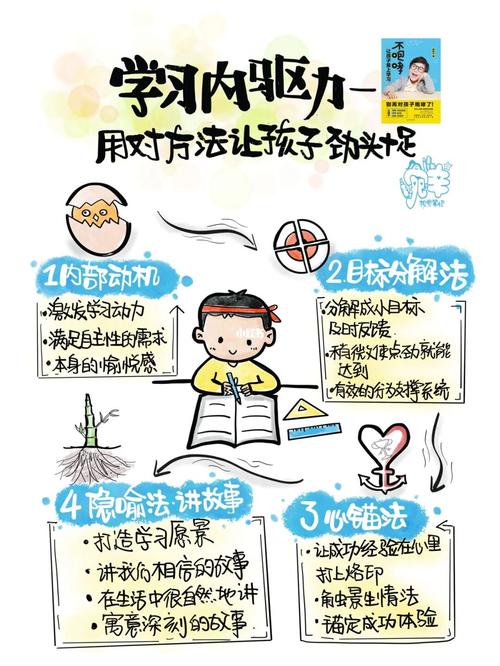

破解之道:

- 创设"小台阶"成功体验:将大目标拆解为可实现的阶段性任务,例如将"提高数学成绩"转化为"每天掌握3个核心公式"

- 建立成长型评价体系:用"解题思路比上次清晰"替代"又错了5道题"的反馈方式

- 引入可视化进步记录:制作学习轨迹图,让学生直观看到量变积累过程

家庭动力系统的失衡与重构 在心理咨询室,初三女生小雨(化名)的哭诉令人深思:"他们永远在说'你要努力',却从没问过我在为什么而学。"这个案例折射出中国家庭普遍存在的教育困境:以爱为名的过度干预正在消解青少年的内生动力,北京师范大学家庭教育研究中心2023年的调查显示,48.7%的初三学生认为"父母的期待已成为沉重负担"。

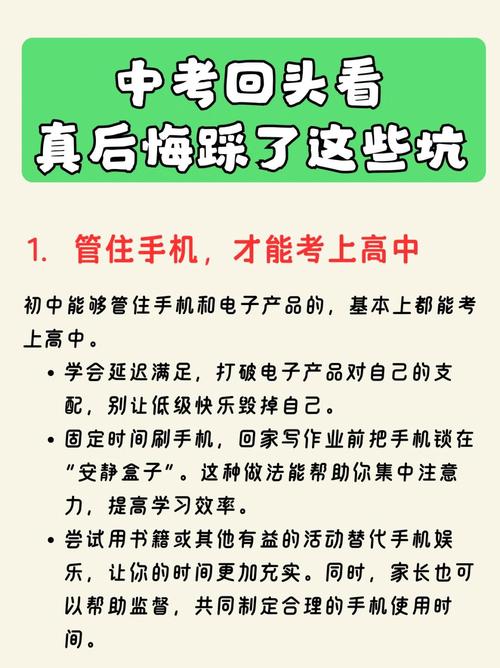

亲子沟通中的典型误区往往表现为:将督促异化为监控(如安装学习监督软件),把关心窄化为成绩追问,用比较替代鼓励,这种互动模式极易触发青少年的心理防御机制,表现为故意拖延、消极对抗等"不努力"假象,这些行为本质上是青少年维护自主权的无声抗争。

家庭动力系统修复方案:

- 建立"留白式"沟通:每天设置20分钟不谈学习的纯交流时间

- 实施"责任渐进"计划:将学习管理权按3:7比例分配(家长监督30%,学生自主70%)

- 创设家庭学习场景:父母与孩子同步进行自我提升(如考取职业证书、学习新技能)

突围评价困境:重新定义成长坐标系 当教育系统仍将升学率作为核心评价指标时,那些在传统赛道表现平平的学生,很容易陷入价值认同危机,杭州某中学的跟踪研究发现,在"职业体验课程"中表现出色的学生,有89%在后续学习中展现出更强的目标感,这印证了多元智能理论的核心观点:每个个体都拥有独特的天赋组合。

值得警惕的是,当前的教育焦虑正在制造新型"习得性无助"群体:艺术特长生被迫放弃画板,体育健将困在题海,创新型思维在标准答案前节节败退,某省重点中学的统计数据显示,参加机器人社团的学生,其物理平均成绩比普通班高出12.5分,这说明,看似"不务正业"的个性化发展,反而能促进学科知识的深度融合。

教育生态重构路径:

- 实施"优势智能发现计划":通过专业测评+实践观察定位学生潜能

- 构建"跨学科成长积分"体系:将文体活动、社会实践纳入综合评价

- 开设"生涯探索工作坊":邀请不同职业人士分享真实成长路径

站在教育转型的十字路口,我们需要重新理解"努力"的内涵:它不是机械的时间堆砌,而是主体意识觉醒后的自我驱动;不是单向度的知识积累,而是多维能力的协同发展,当教育者能穿透"不努力"的表象,读懂青少年成长诉求的深层密码,我们终将发现:每个孩子心中都跃动着向上的火种,需要的只是适合的唤醒方式。

(总字数:1680字)