被遗忘的休妻文书 光绪年间某地县衙档案中,一纸褪色休书静静躺在角落,泛黄宣纸上工整楷书记载着秀才王守仁休妻始末:"李氏过门三载未有所出,晨昏定省时有怠慢,今立此书,任其改适......"这看似普通的婚姻纠纷背后,折射出中国教育史上一个特殊群体——科举士人在传统伦理框架中的生存困境。

在"学而优则仕"的价值体系中,秀才阶层始终处于微妙境地,他们既不同于寒门白丁,又尚未跻身官宦之列,这种中间状态使其成为传统伦理最忠实的践行者与最痛苦的承受者,明代《儒林外史》中范进中举前的窘迫,清代《聊斋志异》里叶生落第后的癫狂,都在诉说着这个群体特有的精神重负。

科举制度下的伦理异化 秀才休妻现象背后,潜藏着传统教育体系对人格的深度塑造,当"修身齐家治国平天下"的儒家理想遭遇现实困境时,最先被牺牲的往往是家庭伦理,清代《刑案汇览》记载,嘉庆年间江西某秀才因妻子在公婆寿宴上错穿红衣而休妻,其呈状中竟引用《礼记·内则》达七处之多。

这种现象源于科举教育特有的伦理训练机制,在长达十余年的举业生涯中,士子们反复研习的不仅是经义文章,更是一整套行为规范系统,明代《提学规程》明确规定,生员每月需提交《家事簿》,详细记录孝亲、教子、睦邻等日常行为,这种将私人生活公共化的考核制度,使得家庭关系沦为道德表演的剧场。

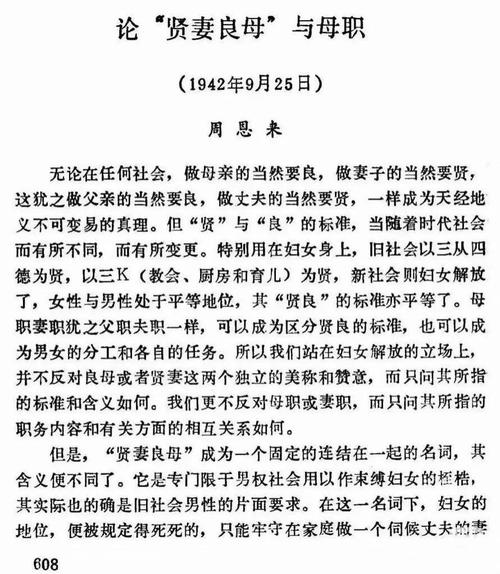

女性在教育伦理中的双重困境 被休弃的李氏们承受着更深层的教育不公,传统女教读本《女诫》《内训》中,"柔顺""贞静"等规训构建起严密的行为框架,清代江南才女沈宜修在《鹂吹集》中写道:"针线犹恐失时,何敢言诗书之事",道出了知识女性面临的认知困境。

更值得关注的是"无出"背后的生育伦理,医学史研究显示,明清时期30%的士人家庭存在生育障碍,但社会舆论始终将责任归咎女性,这种集体认知偏差,实则是传统教育中科学理性缺失的必然结果,当理学"存天理灭人欲"的教条渗透到家庭领域,便催生出违反人道的伦理判断。

现代教育的镜鉴与超越 当代教育工作者当以史为鉴,警惕新型"文化休妻"现象,某重点中学曾出现"为保送资格劝退艺术生"的案例,与昔日的伦理困境何其相似?这提醒我们:任何教育体系若将工具理性凌驾于人文关怀之上,都可能重蹈异化覆辙。

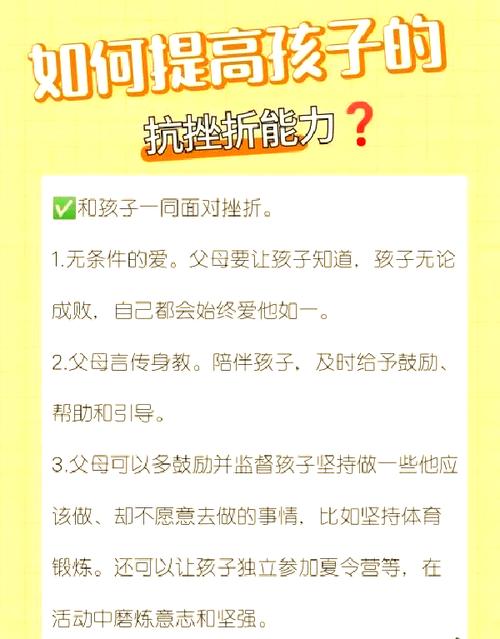

构建现代教育伦理需把握三个维度:其一,在知识传授中植入批判性思维,避免传统经学教育的教条化倾向;其二,建立包容性评价体系,摒弃"唯分数论"的现代科举思维;其三,推进性别平等教育,消除隐性文化歧视,如北京某中学开设的"生活哲学课",通过情景剧形式探讨古今家庭伦理,便是值得推广的创新实践。

破茧之路:从规训到启蒙 教育改革的深层意义在于实现从"规范人"到"发展人"的转变,深圳某校开展的"家庭伦理工作坊",鼓励学生通过访谈祖辈重构家族记忆,这种参与式学习恰是对传统规训教育的超越,当孩子们理解曾祖母被迫缠足的痛苦,体会祖父因成分问题失学的遗憾,才能真正建立具有人文温度的价值判断。

在高等教育层面,某重点大学推出的"伦理实验室"项目颇具启示,通过模拟历史情境,让法学专业学生亲历古代休妻案的审判过程,在古今对话中培养伦理思辨能力,这种打破时空界限的教学设计,正是对传统教育痼疾的创造性诊疗。

教育伦理的重构之思 从泛黄休书到现代课堂,教育始终承担着文明传承与伦理重建的双重使命,当我们重新审视"秀才休妻"的历史镜像,不仅要看到封建伦理的桎梏,更要洞察教育异化的生成机制,当代教育者当以更开阔的视野,在传统与现代的对话中找寻平衡点,让教育真正成为照亮人性的明灯,而非束缚心灵的枷锁。

在某个春日的午后,当我们将那纸休书扫描进数字档案时,忽然注意到文书边缘有细微的褶皱痕迹——那是三百年前某个女子滴落的泪痕,这无声的见证,永远提醒着我们:教育的终极价值,在于守护每个生命的尊严与温度。