在校园的梧桐树下,两个满脸通红的孩子正互相推搡,周围聚集的同学们或起哄或劝架,这幕场景让许多教育工作者和家长心头一紧:面对孩子之间的肢体冲突,我们该如何引导才能既化解当下矛盾,又培养他们正确处理人际关系的能力?这不仅是简单的行为矫正,更是一堂关乎人格塑造的重要课程。

冲突背后:解读儿童攻击性行为的心理密码 当9岁的李明将同学推倒在地时,班主任王老师没有立即训斥,而是注意到李明颤抖的双手和泛红的眼眶,这个细节揭示了儿童攻击性行为的复杂成因:表面看似霸道的举动,往往包裹着未被理解的脆弱内核。

神经科学研究表明,前额叶皮层要到25岁左右才发育成熟,这意味着青少年缺乏成熟的冲动控制能力,在情绪激化瞬间,杏仁核主导的原始反应会压倒理性思考,美国儿童发展协会的追踪调查显示,68%的校园肢体冲突源于即时情绪失控,而非蓄意伤害。

典型案例中,五年级女生张雨因被取笑家庭状况而动手打人,深层原因是对父母离异的自卑心理,这类案例提醒教育者:每个暴力行为背后都藏着未被满足的心理需求,通过绘制"情绪冰山图",我们发现水面之上的攻击行为只是表象,水面下隐藏着自卑、焦虑、被忽视等深层动因。

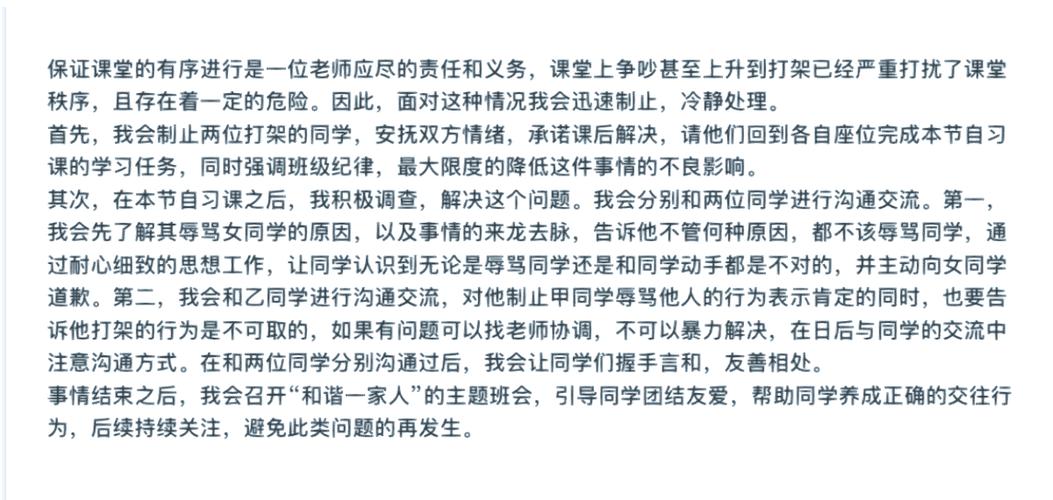

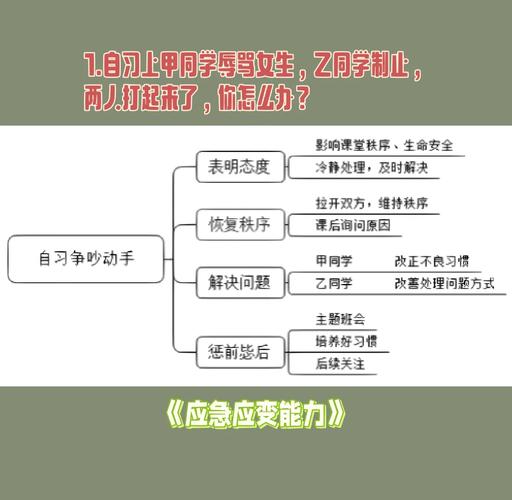

教育者的智慧:构建四维干预模型 当冲突发生时,资深教师陈老师总会先做三个深呼吸,这个简单的动作背后蕴含着教育智慧:只有先稳定自身情绪,才能有效引导孩子,她总结的"冲突处理四步法"在实践中成效显著:

-

安全隔离阶段:用身体语言制造30厘米安全距离,平和而坚定地说:"我需要你们先停止动作,我们慢慢解决问题。"此时切忌高声呵斥,以免刺激孩子的对抗心理。

-

情绪降温技术:带领孩子进行"54321"感官聚焦练习(说出5种看到的颜色、4种听到的声音等),帮助其从情绪脑切换到理性脑,某小学将此方法纳入教师培训后,冲突调解成功率提升40%。

-

叙事重构引导:"能告诉我刚才发生了什么吗?"开放式提问让孩子还原事件经过,关键技巧是引导双方轮流陈述,用"我信息"表达感受(如"当你推我时,我感到害怕"),避免指责性语言。

-

责任承担训练:通过角色互换游戏,让孩子体验对方感受,某中学设计的"同理心迷宫"活动,要求冲突双方协作完成挑战,在过程中自然达成和解。

家庭教育的破局之道:从灭火到防火 深夜接到学校电话的家长往往陷入两难:严厉惩罚可能激化叛逆,放任不管又恐酿成大错,心理咨询师建议采用的"三明治沟通法":共情(妈妈知道你当时很生气)+原则(但伤害别人不可接受)+支持(我们一起来想办法),既能建立规则又维护亲子关系。

预防性教育比事后处理更重要,定期进行的家庭会议中,可以模拟冲突场景,训练孩子使用"暂停手势"、"求助暗号"等非暴力沟通技巧,某家庭教育实验显示,经过6个月情境演练的孩子,冲突应对能力提升73%。

建立情绪日记本是不错的选择,8岁男孩天天在日记里画"情绪怪兽",妈妈通过图案变化及时捕捉心理波动,这种可视化情绪管理工具,帮助孩子在情绪累积到爆发点前就能自我觉察。

校园生态的重构:让冲突成为教育资源 北京市某实验小学将每月第三周设为"同理心周",通过戏剧工作坊让学生演绎冲突场景,令人惊喜的是,曾经常打架的孩子在扮演"受欺负者"后,主动向同学道歉,这种体验式教育比单纯说教有效5倍。

在教师办公室设置"和解角",配备沙漏、解压玩具等道具,要求冲突双方必须共同完成"和平拼图"才能离开,这个设计暗含心理学原理:协作任务能促进催产素分泌,降低敌意。

某初中开发的"冲突解决阶梯图"将处理流程可视化:从冷却情绪到表达需求,从寻找方案到达成共识,学生按图索骥就能自主解决大部分矛盾,实施一年后,校园暴力事件减少62%。

特别案例的深度干预 面对反复出现攻击行为的孩子,需要制定个性化矫正方案,13岁的小浩在接受了3个月的情绪管理训练后,攻击次数从每周5次降为零,方案包括:每日情绪温度计记录、击打沙袋替代攻击、担任班级安全员获得价值感。

对于遭受校园暴力的孩子,某心理咨询中心采用"创伤叙事疗法",鼓励受害者用绘画或书信表达感受,逐步重建安全感,重要的是让TA明白:"这不是你的错,我们共同面对。"

教育不是消灭冲突,而是教会孩子与冲突共处的智慧,当那个曾挥拳相向的孩子,某天能停下动作说"我们好好谈谈",我们就见证了一次真正的成长,这需要教育者保持敏锐的洞察、持续的耐心和专业的引导,将每个冲突现场转化为品德培养的契机,毕竟,学会正确处理矛盾,本就是人生最重要的必修课之一。